2014年12月22日

調査報告“消えた”子どもたち

~届かなかった「助けて」の声~

Image may be NSFW.

Clik here to view.

http://newskeimatomedouga.blog.fc2.com/blog-entry-42174.html?sp

学校に通わないなど社会とのつながりを失い、どこにいるのか、何をしているのかわからなくなってしまった子どもたち。

ことし(※2014年)5月、厚木市で男児が白骨化して見つかるなど、事件が相次いでいる。

しかし、こうした社会から“消えた”子どもたちについて、これまで詳しい調査はほとんどなく、その広がりや実態は明らかになっていない。

そこで、NHKは、全国の関連施設に独自アンケートを実施。

浮かび上がってくるのは、虐待・ネグレクト・DVといった現代の闇が複雑に絡み合うなかで、子どもたちが声も出せないまま苦しんでいる実態、そして、こうした子どもたちの異変に気づけない社会の現実だ。

現代日本の片隅で助けを求めている“消えた子どもたち”、その実態に迫るとともに、子どもたちの命と人生を守るために、いま社会が向き合うべき課題は何か、問いかける。

2012年11月19日

保健室からのSOS

~子どもの貧困の現実~

https://youtu.be/01cuSGwkQJg

公立小学校の保健室。

「お腹すいた」朝一番、空腹を訴え児童が駆け込んで来ます。

保健室の養護教諭が「とっておきの朝食」と呼ぶ、給食の残りのパンと牛乳を渡すと満足そうに頬張りました。

養護教諭は5年程前から、生活状況が厳しくなってきている児童が増えてきたと実感します。

「しんどい」「だるい」・・・、身体の小さな小学生はすぐに体調を崩しSOSを発信します。

なかなか見えにくい「子どもの貧困」の現実を保健室から見つめます。

今を生きる子どもたち

貧困と格差の拡大の中で

(しんぶん赤旗)2016年5月2~6日

夕食を家族で囲んだり、家で勉強したり。そんなあたりまえのことがあたりまえにできない。そういう難しさを抱えて日々を送る子どもたちがいます。貧困と格差の拡大のなかで生きづらさを強いられた子どもたち。日本社会の片隅で、懸命に生きる彼らと支援する人たちの姿を追いました。

(荻野悦子)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

① 中3で妊娠「がんばるしか」

関西の通信制高校を卒業したばかりの松田美優花さん(19)には、もうすぐ4歳になる子どもがいます。

学習でつまずき

美優花さんは、小学5年生くらいから学習面でつまずき、遊びに夢中になりました。中学校からずっと、「しょうもないことでいっぱい注意された」といいます。上履きのかかとを踏んだとか、寒いからと制服のスカートの下にジャージーをはいたとか、上からひざかけをまいたとか。「生徒のためといいながら、自分の気分や、まわりの目を気にして(教師が)いってくるのがわかるねんな」

同じ年ごろの子どもたちのたまり場で午前3時くらいまで菓子を食べながらしゃべったり。酒やたばこに手を出す子もいました。両親は仲が悪く、中2の初めから付き合い始めた彼氏といるときが一番落ち着けました。同級生でした。

「めっちや好きで、いつも一緒だった」という美優花さん。頭のすみをよぎることはあっても避妊を真剣に考えたことはありませんでした。「あのころは先のことを考えたことがなかったから」

中学3年生の10月に妊娠がわかり、高校進学をあきらめました。「母は応援してくれたけど、本当は反対だったと思う。たくさん悩んだけど、産みたい気持ちが大きかった」といいます。

行く先々で冷たいまなさしに取り囲まれながら、家族の支えで無事出産しました。「高校だけは」という母親の希望で、公立の定時制高校に入りました。

美優花さんの両親はやがて離婚。母親は美優花さんと美優花さんの子ども、美優花さんの妹弟合わせて5人を養っています。

学校を続けられず、知り合いから「行ってみたらおもろいで」とすすめられた私立の通信制高校に入り直した美優花さん。「ここも最初はだるかった」と振り返ります。

必要な単位の授業を休むことが多く、「連絡のとりにくい生徒」の一人でした。遊びたい気持ちが強く、アルバイトも長続きしません。2年生の終わりごろ、みかねた担任教師が「それでいいのか」と語りかけました。

学校楽しくなり

明るい表情で美優花さんがいいます。「この学校の先生は、ちゃんと一人ひとりのことを考えてくれるし、向き合ってくれる。それがわかった。今までの学校とぜんぜん違う」

学校に通う日が増え。「授業が楽しい」「人のことを大事にしよう、その時間を大切にしようって思えるようになりました」。

卒業の2ヵ月ほど前に、彼氏と別れてしまいました。「束縛がやぽかったから」といいます。卒業後の進路もあいまいです。「やりたいことがない」。それでも、「美優花の一番は子どもの成長。産んでよかったと思えるから、がんばるしかない」と前を向きます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

② 「美容師になりたい」

「美容師になりたい。ぼくにはほかに選択肢がないから」。都内の専門学校に通うヒロキ(17)はいいました。

ヒロキの両親はヒロキが幼いころに離婚しました。ヒロキと弟は近所に住む母方の祖父母の援助も受けながら、母親に育てられました。母親は精神的に不安定で、仕事も続きません。小学校6年の冬、母親が入院する

と、ヒロキと弟は祖父母の家に行きました。

夜遅くまで友だちの家に入り浸る、欠席が増えるなど、生活が荒れ始めたヒロキ。母親が退院して母子3人の暮らしに戻っても、ヒロキの生活は落ち着きませんでした。

面談後に母が…

母親は、思春期の長男の度重なる外泊や不登校、親への反抗に「どうしていいかわからない」と、”ママ友”にもらしました。母親たちが「聞いてあげることしかできないけれど」と、連絡をとりはじめた夏の初め、ヒロキの母親の死が知らされました。

自殺でした。その3日ほど前に学校の個人面談がありました。「『お母さんがちゃんと登校させないと』といわれたという内容のメールが最後だった」と”ママ友″の一人はいいます。ヒロキの母親は不眠のために薬を服用し、朝起きるのが大変だったことを別の母親が知っていました。

みんなで見守る

母親たちはヒロキの祖母と連絡をとり、ヒロキと弟をみんなで見守っていこうと相談しました。

ヒロキの不登校は続きました。「明日は行く」と約束しても、夜なかなか寝付けず、起きられない。やっとの思いで登校しても「別室指導」が待っていて楽しくない。

「学校に行く意味がわからない」といいました。

不登校の仲間と「つるんで」時間を過ごしました。酒、タバコ、万引き…。週末は仲間が住むアパートの一室で、「オール」(徹夜でゲームをしたり語り明かしたりすること)。そのころ、同級生の別のたまり場に通ってくる学習支援のボランティアの学生と知り合いました。

「荒れ」は続きましたが、ボランティアの学生はいつもヒロキと仲間たちの話を聞いてくれました。中3の舂、祖父母の家の近くの学校に転校しましたが、つながりは切れませんでした。ときどき夕食を一緒に食べたり、遊んだり。「笑顔が増えた。生活が落ち着いて将来のことも考えられるようになったみたいだった」と、ボランティアの青年が語ります。

祖父母の援助で専門学校に進学できました。「美容師の仕事はおもしろいと思う。勉強は正直つらいこともあるけど、生きていかないといけないから」

「ツイッターでは元気そう。就職できたかどうか、聞かなくちや」とボランティア。

母親を亡くしてから5年。ヒロキは自分で自分の将来を切り開こうとしています。

(文中仮名)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

③ 「母の財布には3円しか」

「お母さんの財布に3円しかない」

東海地方の小都市に住むコウスケ(13)が、中学校の養護教諭に告げたのは、寒さも厳しくなった秋の終わりでした。

不登校気味で教室に入れず、「保健室登校」のコウスケ。母親も学校の敷地内に入れず、養護教諭は学校の外で母親と会ってはコウスケのことを相談していました。この日、「3円しかない」というコウスケの訴えに、ただならない事態を考えた養護教諭は、すぐに市のスクールソーシャルワーカーに連絡して対策を講じました。

ぽつりぽつりと

つぱのある帽子とマスクで顔をおおい、うつむきかげんで表情を見せない母親は、「息苦しい」といって支援団体の建物に入れませんでした。何かにおびえるように震えていました。下から冷え込みが立ち上がってくるような路上で、一緒に外に出たスタッフに「ごめんなさい」「ごめんなさい」と繰り返す母親。

「あなたのせいではないですよ」と肩を抱くスタッフにぽつりぽつりと、生活の状態を語り始めました。

母親は10年ほど前に離婚し、パートで働きながらコウスケを育ててきました。児童扶養手当をもらったこともなく、いつもぎりぎりの生活でした。

少し前に「リストラ」といわれて解雇されました。1年半ほど前からガスと水道が止められ、家賃の滞納もありました。トイレは近所の公共施設ですませ、風呂は数日に1度銭湯に。学校に行けないコウスケと二人、昼間は外に出ず、息を潜めるように過ごして、銭湯にも人目につかないよう夜遅い時間に行きました。

頼れる人もなく

所持金が底をついても、なすすべがありませんでした。1人で働きながら必死になって子どもを育ててきた母親には、誰も頼れる人がいなかったのです。

スタッフは、「しばらくここで、食事とお風呂と洗濯ができますからね」と支援団体の居場所について説明し、ほかの人の入らない事務所に母親とコウスケを入れて、食事を出しました。

居場所に子どもを通わせることをはじめ、当面の生活について相談した母親は、スタッフに「とにかく、あったかいみそ汁がありがたかった」と礼をいって帰っていきました。

後日、支援者が親子のアパートを訪ね、1人ではどうしようもない状態までに散らかった室内を掃除しました。コウスケは「床を初めて見だ」とつぶやきました。

それから数力月。コウスケはだんだんと居場所になじみ、自分を表に出せるようになってきました。母親も、居昜所にきているときにはリラックスできるようになりました。「お母さん、よく子どもを手放さないでがんばってきたね」という支援者たちの思いが伝わったようでした。

(文中仮名)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

④ 学校で「問題児」と呼ばれ

「おれ、11月にパパになるんだ。絶対かわいがるし」-マサタカ(17)の目尻は下がりっぱなし。隣で妊娠4ヵ月を迎えたマミナ(17)=通信制高校3年生にが「家事もお願いね」と笑います。

「中3家出」宣言

マサタカは転居したばかりで友だちが1人もいない学校で中学生活を始めました。知り合って間もない同級生の母親に、「中3になったら家出する」と宣言。「そのために友だちをたくさんつくるんだ」といいました。

中学校ではすぐに「問題児」扱いされるようになりました。同級生の前で教師に殴られたり蹴られたり。休みがちになり、私服で校内に入って生活指導の教員に追いかけられたこともありました。

放課後、毎日のように同級生の家に入り浸り、その家の母親に、「うちのお母さんはよそのお母さんとは話ができない。働くこともできない。病気なんだ」と打ち明けました。マサタカの母親と姉と3人、生活保護を受けていました。マサタカはときどき「食べさせて」「泊まらせて」といって、その家で夕食を一緒に食べたり、泊まったりするようになりました。

マサタカの住むアパートは「たまり場」となり、生活が荒れた子どもたちが酒やたばこに手を伸ばす空間となりました。万引きの「戦利品」で祝杯をあげる子どもたち。集まるのは、家庭や学校に居場所がない子どもたちでした。

エネルギーをもてあまし、壁に穴をあけたり、公園のトイレのガラスを割ったり。他校の生徒と殴り合いになったこともありました。中2の冬、マサタカが被害者となる事件が起き、「たまり場」は消滅しました。春、マサタカは父親のいる町に引っ越していきました。

中3の秋になって。「食事がきちんととれていないらしい」という連絡が、人づてにかつての同級生の母親に届きました。父親のもとでの生活も、困難が多いようでした。

心配してかけつけだ元同級生の母親に「今は助けはいらない。助けが必要になったらいうから」といいました。早く親から自立したかったマサタカは、「高校には行かない」と決意。「この親方なら信頼できる」と友人の父親の建設会社に就職を決めました。

自分の成長実感

就職して親方の家に住み込みで働いていましたが、1年ほどしてアパートを借り、1人暮らしを始めました。食事づくりも掃除も自分でしています。

職人としての道を歩き始めたマサタカ。「仕事が速いって先輩にほめられた」とうれしそうに報告します。まかされた仕事をこなしていくなかで、自分の仕事が評価されることに喜びを感じ、自分の成長が実感できるようになりました。そぱにいつもマミナがいました。

「お金の心配はあるけど、愛情の心配はないよ」と、マサタカはいいたそうでした。

(文中仮名)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

⑤ 「1人でがんばらなくていい」

「おまえら全員死ね。おとななんかみんなクズだ」。そういって包丁を振り回す。支援団体の職員Mさんに出会ったばかのフミト(13)は、まわりのおとなを攻撃し、布団に潜って涙を流していました。

家族は孤立して

2歳違いの兄と40代の母親には知的障害がありました。2人とも障害者手帳を取得していなかったため、障害福祉の制度を利用できず、家族は孤立して生きてきました。

1人で兄弟を育てる母は、攻撃的な言動で周囲を「敵」にし、仕事はどれも長続きせず、生活保護を受けていました。アパートの部屋は床も見えないほど散らかり、食卓にはコンビニ弁当やカップめんの空容器が山積みになり、コタツをつけたまま外出して子どもが脱水症状を起こしたこともありました。

この家庭では子どもの健全な成長は期待できないと行政に判断され、児童相談所が母子分離の方向で介入しようとしました。福祉事務所のケースワーカーに支援を要請されたMさんが家庭を訪問すると、「子どもが連れて行かれてしまう」と泣き叫ぶ母親の姿がありました。母親の家庭教育力はぜい弱で、子どもたちの生活は乱れていましたが、Mさんは「この家族は母親の愛情で守られている」と感じました。

泣きながら訴え

何度も訪問して時間を共有し、母親に「お母さん、がんばってきたよね」と声をかけ続けました。ある日、フミトが泣きながら訴えてきました。「お母さんとお兄ちゃんはバカだし、おれがいくらがんばったって、家きれいになんないじゃん。こんな家、友だち呼べないじゃん」

「そうだねフミト、うんとがんばったね。お母さんもがんばってるよね。これからは家にお友だち呼べるように、いろんな人の力を借りてMと一緒に部屋の片付けしよう。もうフミトー人でがんばらなくていい」。月4回ほどの訪問を重ね、1年以上かかって、親子がMさんに笑顔を見せるようになりました。

Mさんは、福祉事務所のケースワーカーや児童相談所、学校のスクールソーシャルワーカーたちと連携し、母親と兄の障害者手帳を取得。福祉のサポートが受けられるようになりました。2人とも不登校気味でしたが、学校での人間関係も少しずつ改善し、落ち着きが見られるように。

母親はいま、初めて一つの職場で2年以上続けて働けています。「私たちのこと、こんなに考えてくれた人、いない」とMさんを頼る母親。

「子どもたちを育てる自信もなくて、施設に入れられたら自分は死のうと思っていた」とMさんに打ち明けました。

出会いから4年、夕暮れの公園に兄弟の声が響きます。「Mの番だよ、早く」。ブランコを高くこいで靴飛ばし。「やったあ、Mの勝ちだね」とMさん。冷え込んできたにもかかわらず、「お風呂を洗ってたから」と裸足にサンダルで出てきた母親が、ブランコの光景を見で笑います。

「おかしな子たちだね。ああ、おかしい」

「きょうは終わり。またね」と車に乗り込むMさんを見送る3人の影が、暗がりのなかに溶けていきました。

(文中仮名。おわり)

2009年10月4日

セーフティーネット・クライシス vol.3

しのびよる貧困 子どもを救えるか

Image may be NSFW.

Clik here to view.

http://channel.pandora.tv/channel/video.ptv?ref=em_over&ch_userid=24244191&prgid=36249536

経済危機が深刻化する中、大量解雇の波は、非正規労働者ばかりか正社員にまで及んでいる。世帯主の失職の影響から、いま「子どもたちのセーフティーネット」が危機に瀕している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

OECDは、日本の「子どもの貧困」が際立って加速していると警告した。給食費や教材費が払えず小中学校への通学も難しくなったり、貧困から高校を中退せざるを得ない子どもが急増している。背景には、日本の社会保障制度が「正社員」を前提に設計されたまま、抜本的な見直しが行われていない点がある。子育て世代に当たる20代~40代の、4割近くが低所得の非正規労働者であるにもかかわらず、子どもの医療費、教育費、住宅費、食費等の負担は、正社員家庭と同じく一律に求められ、貧困に拍車をかけているのだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

子どもたちの「健全な育ち」を保証する「人生前半の社会保障」を築くには、どのようにセーフティーネットを張り替えていけば良いのか。番組では、日本の子どもたちの現状を検証し、さらにフィンランドなどの先進的な取り組みも紹介しながら、子どもたちのための社会保障・セーフティーネットのあり方について考えていく。

2014年12月28日

子どもの未来を救え

~貧困の連鎖を断ち切るために~

http://dai.ly/x2doug3

過去最悪の16.3%。国が発表している「子どもの相対的貧困率」は年々悪化し、今、子どもの6人に1人、およそ300万人が国が基準としている“貧困ライン”(一人世帯122万円未満)以下で暮らしている。

今年(2014年)8月、政府は「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定し、関連法の整備に乗り出すなど、国をあげた課題となっている。

「子どもの貧困」の背景にあるのが「女性の貧困」

日本のひとり親世帯の8割以上が母子家庭だが、全体の半数以上が貧困ライン以下の状態にあるといわれている。そうした世帯で育った子ども、中でも女性は、成人しても貧困状態に陥ることが多く、さらなる連鎖を生む悪循環が起きているのだ。

番組では、現場の克明なルポを通して、連鎖の実態や社会保障制度の課題を探る。識者との議論も交えながら、次の世代へ「貧困の連鎖」を生まない社会のあり方を考えていく。

そもそも総研 2015年10月15日

「そもそも“子どもたちの貧困”が世代を超えて連鎖するのは防げないのか?」

http://dai.ly/x39u348

親の年収が1000万円を超えている子どもの大学進学率が62.4%なのに対し、400万円以下の場合は31.4%にまで落ち込んでしまうというデータがあります。また、生涯賃金も学歴に比例して高まる傾向にあり、中卒と大卒とではじつに1億円ほどの差が生じてしまうといいます。収入が少ない家の子どもは大学進学ができにくく、成人してからも低収入のため、その子どももまた大学へ上がるのが困難となる…。

この状況を「貧困の連鎖」と考える玉川徹さんは、それを断つ方法のひとつとして「無料塾」を運営しているNPO法人「キッズドア」を訪ねました。キッズドアが運営する無料塾は「タダゼミ」といい、「経済的な理由で通常の塾通いが困難な家庭の中学3年生」を対象に学習指導を行っています。運営費は主に寄付でまかなわれ、指導にあたっているのはボランティアの大学生や大学院生です。現在7名の子どもたちが通ってきていて、講師1名が生徒1~2名を教えています。

玉川さんは、タダゼミに息子を通わせている母親の1人に話を伺いました。その方はシングルマザーとして4人の子育てをしているのですが、健康を害して就労ができないのだそうです。「離婚した夫から養育費は貰っておらず、生活保護と児童扶養手当以外の収入はない」といいます。「生活保護を受けるのは自分の責任だが、子どもに貧困を受け継がせたくない。やる気のある子どものために、国には “無利子の奨学金”の充実をお願いしたい」と語るその方は、「経済的バックボーンのない子どもに力を貸してくれるタダゼミは本当にありがたい存在」と感謝を述べていました。

キッズドアの理事長、渡辺由美子さんもまた、「タダゼミに通う子どもの約8割が母子家庭で、経済的な理由で満足な教育環境が整えられない。親の所得で進路が左右されることのないように、奨学金を充実させてほしい」と語っておられます。

今回の取材を通じて玉川さんは「親の収入格差と子どもの教育を切り離さなければ大変なことになってしまうのではないか」と感じ、「お金があっても無くても同等の教育が受けられる社会環境の整備ができないものか」と考えさせられたそうです。

そもそも総研 2016年1月7日

「単身女性の3人に1人が貧困 実態は?」

http://dai.ly/x3l4iu0

次世代担う子どもたち

みんな げんきで おおきくなあれ

(生活と健康を守る新聞)2016年5月15日

より

「生まれてよかった」と娘が言えるような日本に

埼玉県新座市 伊藤大介(40)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

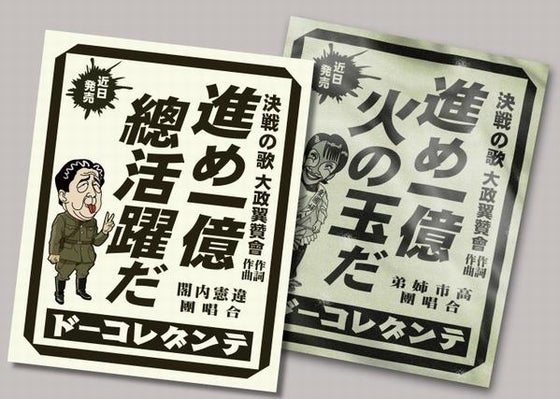

「貧困」を加速する「一億総活躍社会」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

特集 アベノミクス 破綻と転換

「貧困クライシス」

藤田宏 労働総研事務局次長

(経済)2016年6月号

より

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.