認知症とともに生きる(ラジオフォーラム#113)

http://youtu.be/60PCnJ9T3yU?t=15m50s

15分50秒~第113回小出裕章ジャーナル

汚染水の状況「未だに350トンもの汚染水が毎日増え続けるという、そういう状況になっています」

http://www.rafjp.org/koidejournal/no113/

Image may be NSFW.

Clik here to view.

湯浅誠:

東日本大震災、あるいは福島第一原発事故から4年が経とうとしているわけですけれども、今のところ、核燃料まだどこにあるのかも分からないという感じですが。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小出さん:

そうです。

湯浅:

汚染水問題の方も難航しているようで当初、年度内に処理するというふうに言っておったわけですが、その浄化処理完了の見通しを5月中に延期したということで、この汚染水処理問題の現状、そして、これからについて小出さんに伺いたいと考えます。まずなんですけど、おさらい的でまた恐縮ですが、現在、汚染水の状況っていうのはどうなっているんでしたっけ?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

東京電力福島第一原子力発電所での、プラスチック・タンク(黄色)からの放射能を帯びた水の漏出

福島第1原発 汚染水対策の鍵「凍土遮水壁」の最新建設現場公開(15/02/18)

http://youtu.be/ANS3D8cGkwo

小出さん:

一言で説明するの大変難しいですけれども、要するに、どうしようもない状態になっている。なぜ、その汚染水なんてものができてきているのかということですけれども、溶け落ちた炉心が今どこに、どんな状態であるかすらが分からないのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

事故から4年経っていますけれども、それがまず分からない。ただしこれ以上、炉心を溶かしてしまうことは許されない。そうすれば、また大量の放射性物質が出てきてしまうということで、何をやってきたかと言えば、この4年間ただひたすら水をかけ続けてきたと。どこに溶けた炉心があるのか分からないけれども、圧力容器の中に水をとにかく入れようということで、4年間ずっとやってきたわけです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そうなれば、入れた水が放射能で汚れた汚染水になってしまうということは当たり前なことであって、入れれば入れるだけ汚染水が増えてしまうということになってきたわけです。途中から、ただ外からかけるだけではダメだろうということで、「循環冷却という形で、グルグル回せばいいんじゃないか」と、東京電力も国も思ったわけですけれども、残念なことに、福島第一原子力発電所は2011年3月11日に巨大な地震に襲われてしまったわけで、原子炉建屋でも何でもそこらじゅうにヒビが入っているのです。割れてしまっていて、外部から地下水がどんどんどんどん建屋の中に流れてきてしまうのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そうなると、その外部から流れてきた地下水が、放射能の汚染水と渾然一体となってしまって、どんどんその量が増えていってしまうということになってきました。ついこの間までは、毎日毎日400トンずつ汚染水が地下水が流入してくるがために増え続けてしまうということで、東京電力は福島第一原子力発電所の敷地の中に、汚染水を溜めるタンクというのをどんどん造ってきたのですけれども、もう既に50万トンを超えるような汚染水が溜まってしまっているのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このままではいけないということで、上流から流れ込んでくる地下水を途中で汲み上げて、原子炉建屋の方に行かないようにしようということをバイパスと言ってるのですけれども、それもやり始めたのですが、そんなことで減らせた量はほんのわずかで、未だに350トンもの汚染水が毎日増え続けるという、そういう状況になっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

湯浅:

地下水の流入を止めるための凍土壁という話もありましたが、結局難航してまだ実施されてないんですよね?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小出さん:

そうです。私は、もともとできないと思っています。凍土壁って、普通皆さんがあんまりお聞きになったことないと思いますが、例えばトンネルなんかを掘ろうとすると、地下水が工事現場に噴出してきたりするわけですね。そういう時に、噴出してきたその現場をとにかく凍らせて、水が噴き出してこないようにしようという技術で、かなり長い期間、実績があるのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ただし今回の場合には、深さ30メートル、長さにすると1.4キロもの壁を造らなければいけないということで、そんなことはやったことないわけですし、凍らせるためにずっと冷媒というのを流し続けなければいけないのですが、そのためには冷凍機が動かなければいけない、ポンプが回らなければいけない、いついかなる時も停電してはいけないというようなことになるわけで、そんなことを何年、何十年と維持できるわけがないわけで、必ずこれは破綻します。

http://youtu.be/1VEf7y_vPWU

湯浅:

なるほど。そうすると、蛇口を閉められないまま水は出続けており、バケツに溜まったものをタンクにかき出し続けて50万トンだという状態ですよね?

小出さん:

はい。

湯浅:

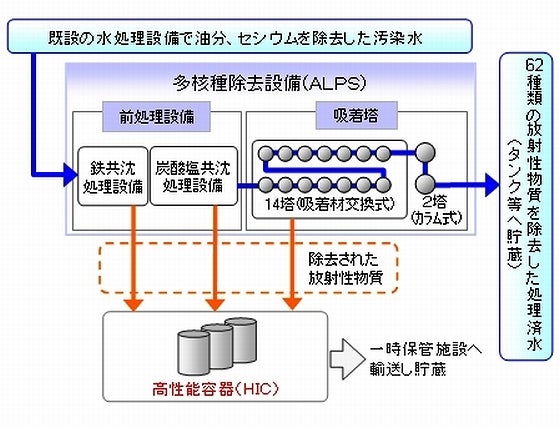

これが高濃度汚染水なので、なんとかそれを今度は高濃度の核物質を取り除こうということで、アルプスですか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小出さん:

そうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

除染効果が見込まれる核種

湯浅:

多核種除去設備を導入したわけですが、これも結局、フル稼働は難しい状態がずっと続いてますよね?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小出さん:

そうなんです。それにも根本的な理由があるのです。福島第一原子力発電所の敷地の中は、もう放射能の沼のような状態になってしまっていまして、そこに入れば、みんな被ばくをしてしまう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

労働者が作業をしようとすれば、どんどん被ばく量が増えてしまうのです。ですから、アルプスにしてもキチッと運転できるように、まずは装置を造らなければいけないわけですけれども、キチッと装置を造ろうと思えば思うほど、労働者は被ばくしてしまう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ですから、なんとかその簡易的に装置を組み上げたいと思うわけですし、そうせざるを得ないわけで、そのような状況の中で装置を組み立てていますので、あちこちでまた壊れてしまう。タンクとタンクの間を結んでる配管もキチッとした配管ではなくて、ホース等で繋いでいますので、簡単にまた漏れてしまうというようなことになって、ほんとにその苦しい状況の中で作業はしているのですけれども、そうであるが故にキチッと動かないという、そういう状況になっているのです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

湯浅:

なるほどね。そういうことでこの間、先日、死亡事故も起きてしまい、年度内と言っていたのを5月に延期すると。5月中も実現するかどうかという感じですけれどもね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小出さん:

私は断言しますけれど、できません。もともと年度内なんてできる道理もなかったのに、ただただ安倍さんがオリンピックを誘致するがために、アンダーコントロールというようなことを言ったわけで、それのツケと言うか、なんとか少しでもやれと言われて東電が年度内と言ったわけですけれども、もともとできないことを言ってるわけですし、5月と言ってもそんなもの到底できません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

湯浅:

なんか根本的にコントロールできないものを相手に、その上でいろんなことをやっているわけですからね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小出さん:

そうです。

湯浅:

弥縫策にはやっぱり限度はあって、コントロールしきれない状態が続いているということですね?

小出さん:

そうです。はい。

湯浅:

小出さん、今日もどうもありがとうございました。

小出さん:

はい、ありがとうございました。

はなし抄

「止められない汚染水漏れ 原子力に未来はない」

京都大学原子炉実験所助教 小出裕章さん

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「東京電力福島第一原発事故から2年たった今も溶け落ちた炉心がどこにあるか分かっていません。これ以上溶けないようにと水をかけるしかない。でも水を入れれば、放射能で汚染された水がどんどんあふれてしまいます。原子炉格納容器は放射能を閉じもめる最後の防壁で、水も漏らさぬ容器だったはずですが、今はじゃじゃ漏れです。

原発事故の一ヵ月後には、あふれた水が滝のように海に流れていたことに気付いていました。

汚染水は当時から大問題だったのです。なのに、目に見える割れ目を東電がふさいだだけで、あたかも問題が解決したかのようにマスコミも報道してしまった。…汚染水は2年半ずっと海に流れていたし、今も流れ続けている。…何ら手を打てないまま、国も東電も知らんぷりをしてきたのが実情です。」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都大原子炉実験所の小出裕章助教は「今生じた問題ではない。実際には二年半前からずっと目の前にあった。何一つ解決していないだけ」と語り、とりわけ、汚染水に放射性ストロンチウム90が多く含まれることを懸念する。

ストロンチウムは、骨に取り込まれて体内に残り、内部被曝が長く続くことから白血病などを引き起こすとされる。半減期は29年。測定し難く、検査用の試料を作るだけで一週間はかかるという。「扱いが難しく、知識がある熟練の技術者が必要になる」(小出助教)のだそうだ。

東京電力が「海への拡散は限定的」とし、水産庁も「高濃度もセシウムが検出されたサンプルからしか、ストロンチウムは出ていない」とするが、福島第一の専門港内では、場所によってはストロンチウムによる汚染が法廷濃度の10倍以上になっているのだという。

東京電力がこれまでに公表したデータでは原発事故以降、海への直接流入量は半減期が2年のセシウム134は3500テラベクレル(一テラは一兆)、半減期が30年のセシウム137は3600テラベクレル。ストロンチウム90は140テラベクレルとされる。

今心配されるのは、海中での直接的な汚染だけでなく、食物連鎖による魚類の汚染だ。さらに、放射性物質が入った海洋生物のふんや死骸が海底に沈んで泥に蓄積し、魚類などに再び移行していく可能性も懸念される。

もうひとつは、地上のタンクに移した汚染水の行き先が決まらないことも大問題で、集中豪雨や地震、津波などが起きる危険もあり、それらの対策も必要だ。

海外からの反応もきびしい。海はつながっており、海洋汚染は、国際ルールを踏みにじる行為である。

東京電力は取水口付近の土壌に薬剤を投入して地盤を固め、汚染水を止めようとしている。だが、対象は海に面した約80メートルのみで、一部しかカバーできない。漏水場所が特定できていないことを考えれば、効果には疑問が残るとされる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

20120115 知られざる放射能汚染 海からの緊急報告

http://dai.ly/xpkyvh

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

コントロール不能な汚染水漏れ

事故4年目の原発ゼロ地点

(DAYS JAPAN)2015年3月号

2011年3月11日から4年。葉色作業は難航を極め、2号機にいたっては線量が高すぎて対策どころか人が立ち入ることさえできない。海洋では、安倍首相が「汚染水は完全にブロックされている」と世界に豪語したエリア外にも汚染水はだだ漏れし続け、東電もこれを認めている。「加害者は必ず被害を隠す」。

広河が毎年続ける原発上空からの撮影は今回、汚染水漏えいの「証拠」をも捉えた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

汚染水流出 閉じられない切れ目

広河隆一氏が撮影したこの写真を見て驚いた。汚染水の海洋流出を防ぐために東電が設置した海側遮水壁の切れ目がはっきりと写っているのである(写真A部分参照)。

福島第一原発の汚染水対策として、東電はこれまで、凍上遮水壁、地下水バイパス、海側遮水壁などさまざまな策を試してきた。しかし、そのほとんどが機能していない。なぜなら、1~

4号機の護岸海惻に設置した海側遮水壁の切れ目を、いまだ閉じることができないでいるからである。この切れ目からいったいどれくらいの汚染水が海洋に流れているのか。東電が「今これだけの放射性物質が海に流れているので、汚染水対策を実行させてほしい」と説明するために、ようやく現況の数字を出したのは昨年8月だった。

それよると、海洋への1日の流出量は、2013年はストロンチウム90が140億ベクレル、セシウム137が225億ベクレル、トリチウムが240億ベクレル。2014年はストロンチウム90が50億ベクレル、セシウム137が20億ベクレル、トリチウムが150億ベクレルだった。

東電の説明によると、2014年の流出量が低減しているのは、地下の汚染水を汲み上げたり、緊急対策を取ったりしたためで、

Image may be NSFW.

Clik here to view.

海側遮水壁の切れ目を閉じることができれば、さらにこの40分の1に低減できるとのことだった。とはいえ、この発表時点でまだ合計220億ベクレルが毎口海洋へ流れ込んでいた事実は衝撃的だった。この発表よりも実際はもっと量が多いことも予想できるし、海側遮水壁の切れ目だけでなく、他のポイントからも汚染水が海洋へ流れ込んでいることは事実として確認されている。

失敗続きの汚染水対策

なぜ切れ目を閉じることができないのか。その前に束電の汚染水対策を簡単に説明したい。

福島第一原発の敷地には、山から海に向かう地下水が1日に1000トン流れ込む。そのうち400トンが原子炉建屋の下部に流れ、そこで超高濃度な汚染水と混じる。東電は「つまり1日に400トンの汚染水が増加する」と説明しているが、事故前、東電は原子炉およびタービン建屋(以下、建屋)周辺にぐるりと掘ったサブドレン(地下水をくみ出すための井戸)から1日に850トンの地下水を汲み上げていた。その量が今も変わっていないことを想定すれば、建屋に流れ込む地下水と増加する汚染水は東電の申告(400トン)よりはるかに多いと思われる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今は、この建屋地下で発生する放射性物質を含んだ汚染水の海洋流出を少しでも防ぐため、汚染水を建屋から汲み上げたり、汚染地下水を汲み上げたりするなどの緊急対策を取っているのが現状だ。

汚染水流出への抜本対策として、建屋周辺に流れ込む地下水を低減させるプロジェクトが、①地下水バイパス、②サブドレン汲み上げ、③海側遮水壁、凍土遮水壁、である。

①の地下水バイパスは、建屋の山側に井戸を掘り、建屋に地下水が流れ込む前に汲み上げて海に排水するという対策である。施工前、この対策で地下水による汚染増加量が1日に100トン減るということだったが効果は薄い。建屋の山側には汲み上げ井戸が12個あるのだが、中にはトリチウム濃度が高い井戸も複数ある。しかし、すべての井戸の水をいったんタンクに集め、その放射能濃度で排水するか否かを決めるため、実際は「希釈して捨てる」という運用になっているのだ。

②のサブドレン汲み上げは、まだ実行されていない。サブドレンは建屋付近に設置されているため、中には高濃度の汚染水が入っている。その汚染水を汲み上げて放射性物質除去装置に通し、海に排出するというのがこの計画だが、漁連側の許可が下りていない。

地下水を汲み上げるのではなく、建屋周辺に地下水が流れ込まないようにさせるという対策が、③の海側遮水壁、凍土遮水壁である。これは建屋周辺と、建屋から海につがなるエリア、建屋の下流海側をすべて遮水壁で覆う計画である。海側遮水壁は、海に鋼管矢板(鋼管をつないで壁状にしたもの)を打ち込み、板と護岸の間を埋め立てているものである。全長約780メートルにする予定の海側遮水壁は現在、残り10メートルを残したところで建設が止まっている。これが切れ目である。

海側遮水壁の切れ目を閉じるには、このエリアに流れ込む地下水を制御しなければいけない。それをしないと、地下水の出ていく先がなく、地盤がゆるんだり汚染地下水が溢れたりしてしまうからだ。そしてこのエリアに流れ込む地下水を制御するためには、凍土遮水壁などの陸側遮水壁を完成しなければいけない。

建屋周辺を凍土壁(凍った壁)でぐるりと囲うことで建屋内への地下水の流出を防ごうという陸側遮水壁は、現在、凍結管(冷却液を入れるパイプ)を埋め込む作業の最中である。2015年3月に凍結を開始する予定なのだが、これも難しい状況だ。凍土壁を凍結する前には、1号機~4号機の各建屋から出ている海水配管トレンチを止水しなければならないのだが、それがまったくできていないからだ。海水配管トレンチとは、各建屋から海側に向かって伸びている約70~80メートルの地下トンネルで、

Image may be NSFW.

Clik here to view.

太さは4・4メートル×5・7メートルほど。これがどれくらい太いか想像していただけるだろ

うか。この中に、建屋から流れてきた高濃度の汚染水が、2号機トレンチには5000トン、3号機トレンチには6000トン滞留している。トレンチと建屋を切り離さない限り、いくら凍土壁で建屋を囲っても汚染水はトレンチを通じて外部に出てしまう。

このトレンチ止水に手間取っているのだ。昨年4月から、建屋とトレンチの接合部分に凍結管を入れ、汚染水を凍らせて止水しようとしたが凍らず、氷をいれたりドライアイスを入れたりしてもだめだった。そこで高性能のコンクリーートを詰めてみたが、下部に汚染水が通り抜けている大きい砂利の層があるせいか、これも失敗に終わっている。これが今の状況だ。

トレンチ止水が成功し、建屋周辺の凍土壁が成功しなければ、問題の、切れ目が開いたままの海側遮水壁を閉じることができない。しかし計画がなかなか成功しないため、遮水壁は長い間開いたまま、そこから汚染地下水が海に流れ込んでいることは、東電も認めている。

汚染水はブロックされていない

私は今、海に流れ込む汚染水の量が、昨年秋から急激に増加しているのではないかと懸念している。

1~4号機の建屋周辺における地下水の放射能測定値のうち、昨年10月以降に過去最大値を検出したものを写真上に記載した(前ページ写真参照)。地下水は東電が2013年から測定し、含まれる放射能の値を公表しているが、今年になってから最大値を記録する測定点が増えている。この原稿を書いているのは2月3日だが、本日東電から発表された資料には、2月1日採取分で最高値のものもある。他の地下水測定地点でも上昇傾向や高止まりの地点が多い。原発の港湾内はもちろんだが、安倍総理が「汚染水は完全にブロックされている」エリアとした港湾の外ですら、2015年になって最高値を叩きだしているのだ。

魚の汚染はどうか。最新の東電発表では、港湾囗で昨年12月に採取した夕ケノコメバルから、セシウム(セシウム134と137の合計)が1キロあたり22万3000ベクレル検出されたという。この魚は流通こそしないが、原発事故後3年9か月経っていることを考えると、あまりにも高い値ではないだろうか。

過酷な作業員の労働環境

急がされる汚染水対策のしわよせは、現場の作業員たちにも及んでいる。被曝線量が限度に達して原発から離れるベテラン作業員と、育てる余裕もないまま増える初心者。この状態にヒューマンエラーが起こる。汚染水を貯留するタンクエリアでは漏えいが相次ぎ、労災事故が増えた。昨年9月と11月には重傷事故が発生し、とうとう今年1月19日には死亡事故が発生した。

1月21日の原子力規制委員会で、傍聴席から「(汚染水の)海洋放出は認めません」と問われた田中俊一委員長が、「人が死んでもか」と答えている。汚染水が海洋放出できないから人が死ぬのだ、というような論調はまったくの暴論だが、この発言は規制委員会も現場の過酷な状況を認識しているということを示しているだろう。

昨年12月、4号機の使用済み核燃料プールからの燃料棒取り出しは終了した。今後、3号機、1号機、2号機と使用済み燃料プール取り出しが計画され

ているが、3号機はまだガレキ撤去の段階で、1号機にいたっては、25年前から取り出せないでいる破損燃料などが70体、プールに存在している。私は東電の定例会見で「その破損燃料を取り出す技術はできたのか」と質問したが、答えは「取り出すころには技術開発されているのではないか」という楽観的なものだった。未来に丸投げである。2号機はまだ線量が高く、とても建屋内で作業ができる状態ではない。

昨年10月、東電は、廃炉に向けた中・長期ロードマップの見直しを発表した。そこでは、1号機の燃料棒取り出しは計画を2年遅らせ2019年から、1号機原子炉のデブリ(核燃料)取り出しは5年遅らせ、2025年からとされた。溶け落ちたデブリの取り出しは、1号機だけではなくすべての原子炉でその目処すらたっていない。デブリの位置や状態もわからず、様々な調査を試している段階なのだ。それにも関わらず、見直しロードマップからは「まず使用済み燃料プールからの燃料棒取り出しを先に確実に行い、デブリ取り出しはそれから」と、実質計画が外された形となった。取り出すのは計画ではなくデブリにしていただきたいものである。

おしどり・まこけん

○●○●○●○

原発賠償、来年2月で打ち切り案 商工業者が反発「辞めるしか…」

(東京新聞【こちら特報部】)2015年3月1日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2015030102000143.html

東京電力と国が、福島第一原発事故に伴う商工業者への営業損害の賠償を来年二月分までで打ち切るとした素案を示したことに地元の不満が高まっている。避難区域の事業者のうち、業務を再開できたのはまだ半分程度。事故前の水準に戻ったところは皆無に等しく、「とても承服できない」との声が上がる。

(上田千秋)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

営業損害の賠償 避難区域(旧緊急時避難準備区域を除く)に指定された11市町村の商工業者に対して当初支払われることが決まっていたのは、2015年2月分まで。東電と国は昨年12月、1年分延長して事故から5年となる16年2月分で賠償を終わらせるとする素案を関係団体に提示した。避難区域外の事業者の風評被害についても同様の対応を取るとする。事故の影響が大きい農林水産業者への賠償は継続する。

震災引退・仮設店舗・顧客減

「被災地の現状を全く理解していない。東電や国は何を考えているのか」。東北工業建設の戸川聡社長(四三)は憤る。

同社が本社を置いていた福島県浪江町は、ほぽ全域が福島第一原発から三十キロ圏内に位置し、全住民が町外に避難。同社に約三十人いた社員もばらばらになった。戸川社長は「地元の復興のために、できるだけ早く」と考え、事故二ヵ月後の二〇一一年五月に福島市に事務所を構えて事業を再開したものの、苦しい状況が続いている。

当初は建設工事などの下請けや孫請けの仕事を受けた。ここ一、二年は浪江町などが発注する公共施設の補修工事や、除染の仕事などを受注できるようになったが、事故前の利益には及ばない。地元業者を押しのけて福島市内の工事を請け負うのは難しく、人手や資材の不足も続く。

戸川社長は「もともと業界全体で高齢化が進んでいて、震災を機に引退した人がたくさんいた。技術を持った職人も少なくなり、仕事を増やしたくてもできない。われわれも努力はしているけど、事故で壊された枠組みを元に戻すには相当な時間がかかる」と訴える。

再開すらできない事業者も少なくない。浪江町でプロパンガスや灯油の販売などを手掛けていた矢沢祥之(よしゆき)さん(五九)は、福島市で生活している。「避難先で一から顧客を開拓するなんてとてもできない」とため息をつく。

別の仕事を始めることも考えたが、町の将来を案じて廃業するわけにはいかないと思い直した。帰還が始まれぱ、プロパンガスの点検などは不可欠になる。

「県外に避難した同業者は恐らくもう戻ってこない。賠償が打ち切られれば、辞める業者も出てくるだろう。そうなったら町としての機能が維持できなくなる」と危機感を強める。

浪江町商工会に加盟する六百二十九事業者のうち、業務を再開できたのは35%の二百二十事業者。業種別では、復興関連需要が大きい建設業が50%を超える一方、小売業は20%台、飲食業は10%台にとどまる。商工会の島田龍郎(たつお)事務局長は「避難先にはそれぞれ地元の業者がいるので、再開は簡単ではない。できたとしても仮設の店舗だったり、車を使っての移動販売だったりと、元の状態に戻ったと言えるところはまずない」と打ち明ける。

浪江町の避難区域は一三年四月に帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の三つに再編された。町は一七年三月、放射線量が比較的低い避難指示解除準備区域に帰還する目標を立て、町民約一万九千人のうち約五千人が戻ると見込んでいる。ただ、町の商圏は隣接する南相馬市の南部や双葉町などを含めて七万~八万人。大半の地域で避難指示が続き、浪江町の帰還が見込み通りに進んだとしてもかつての顧客数にはとても届かない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

事業再開 およそ半分

「従来と同じ活動できるまで」

東電と国が示した原発事故から五年に当たる来年二月分までで賠償を打ち切るという素案は、どこから導き出されたのか。

参考にしたのは、最長二年分の逸失利益を賠償すると定めた、ダム建設などに伴う場合の公共事業の補償基準。原発事故は突然で被害も広範囲に及んでいることから、倍の四年にするという考え方が基にある。

経済産業省資源エネルギー庁の森本英雄・原子力損害対応室長は素案について「いただいた要望や意見を精査している段階で、具体的にはまだ決まっていない」とする。その上で「帰還した後に商圏が戻っていない場合が考えられ、さらに一年分を上乗せする案を示した。賠償は有限で、無限にやるわけにはいかない」と主張する。

原発事故の損害賠償に関する指針を検討する文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)が示した中間指針にも「賠償となるべき期間には一定の限度がある」との記載がある。

東電は「一五年二月分までを一つの区切りとした。三月分以降は被害者の生活再建、事業再開といった視点を踏まえながら検討しているところ」(広報部)と説明する。

ただ、被災地の反発は強い。福島県商工会連合会によると、避難区域の十一商工会に加盟する計二千五百四十四事業者のうち、再開に至ったのはおよそ半分の一千三百十九事業者にとどまる。

同連合会は一月二十一日、東電とエネ庁宛てに「いまだ生活・生産活動は制約され、本格的な復興・再生は道半ば。被害実態に見合った十分な損害賠償を求める」とする意見書を提出した。遠藤秀樹事務局長は「風評被害を含めて、とても落ち着いたといえる状態ではない。事故が収束したと言い切れるようになるまでは賠償を継続するべきだ」と話す。

被災地の事業者の苦境はデータからも明らかだ。経産省東北経済産業局が昨年六月に実施したアンケートでは、福島県の約二千事業者のうち、63%が事故前に比べて売り上げが減ったと回答。回復しない要因としては「既存顧客の喪失」(43・3%)、「風評被害」(28・7%)といった答えが多かった。

こうした状況がすぐに改善されるとは考えにくく、比較的再開率が高い建設業でさえも将来的な見通しは不透明だ。二〇年の東京五輪に向けて人手や資材の不足に拍車がかかるとみられ、今の復興特需が終われば、一気に景気が落ち込む恐れもある。

東北大大学院の西山慎一准教授(金融論)は「阪神大震災の時も、復興事業が切れた途端に企業の倒産が増えた。予算を平準化させて、現在は一五年度までと定められている集中復興期間を延長するといった施策も必要だろう」と提言する。

原賠審の中間指針は、営業損害の賠償について「避難指示の解除や帰還状況によって判断するのではなく、従来と同等の活動を営めるようになった日を終期とするのが合理的」とも記している。

原発関連の複数の訴訟を担当している新開文雄弁護士は「東電と国は、原発を再稼働させるために一刻も早く賠償を終わらせたいのだろうが、五年で打ち切りは現状を考えていない。中間指針の考え方に立ち返る必要がある」と話す。

「避難指示の解除が進まず立ち入りが制限されている状況で、どうやって事業を再開しろというのか。原発事故の影響は五年程度でなくなるものではない。原発事故の賠償請求権の消滅時効が十年に延長されたように、少なくともそれぐらいを目安にするべきではないか」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.