◆【小出裕章ジャーナル~第67回】

汚染水を水で冷やすというやり方はあきらめなければならない!

http://youtu.be/aIqSfC2ixeA

ALPSは汚染水対策の切り札なのか?

「まともに動かないということがありますし仮に動いたとしても多分私はできないと思います」

~第67回小出裕章ジャーナル

http://www.rafjp.org/koidejournal/no67/

今西:

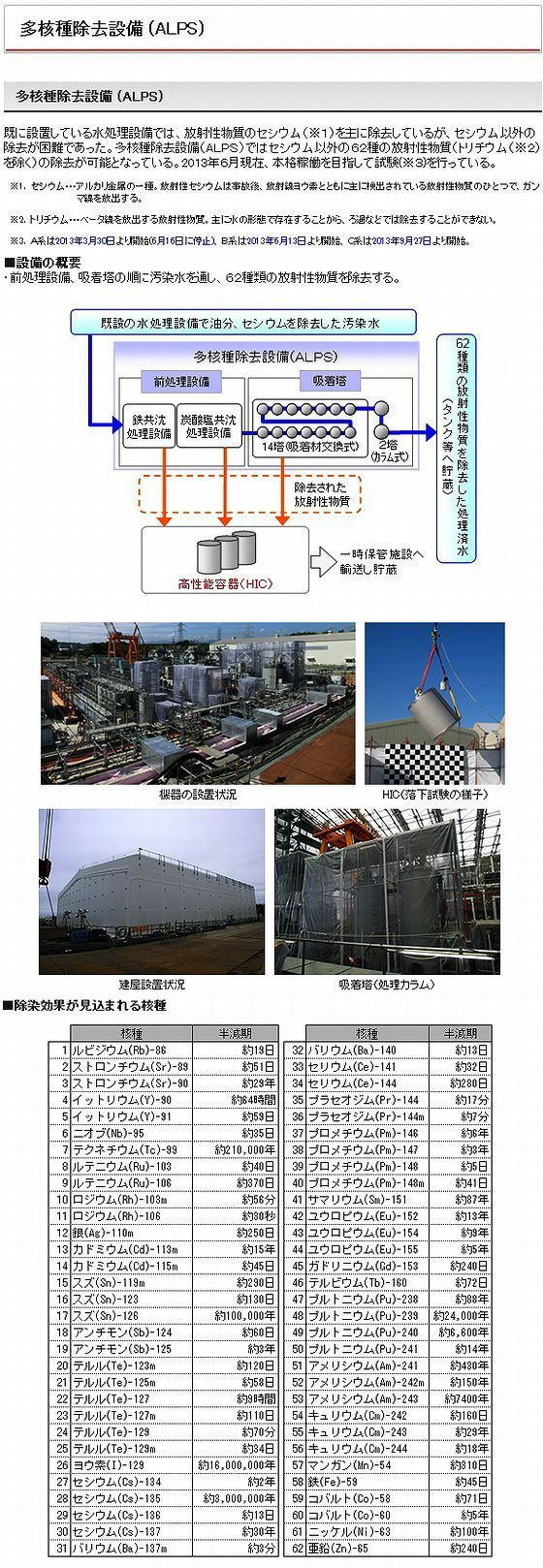

福島第一原発の汚染水問題、相変わらず続いているんですけども、 汚染物質を取り除けるALPS(アルプス)という装置が 鳴り物入りで1日750トンの汚染水が処理できるということでですね、 非常に期待が大きかったのですが、 実際、試験運転的に稼働させましたら、 先だってもですね十分に浄化されてないということでした。

やはり、なかなかああいう過酷な環境の中でキチンとした物を設置するというのは、 かなりハードルが高いということなんですね。

小出さん:

はい。大変難しいだろうと思います。 今、汚染水の中にある放射性物質の内で、特別に重要なのは3種類しかありません。

今西:

3種類ですか?はい。

小出さん:

セシウムとストロンチウムと、そしてトリチウムです。 セシウムに関しては、これまでもそれなりに補足するという装置が動いてきまして、 まあそれなりに捕まえてきたのです。

ただし、今私それなりに捕まえてきたと言いましたけれども、 捕まえるということは消したということではないのです。 いわゆるゼオライトという粘土鉱物にですねセシウムをくっつけたというだけなのであって、 汚染水の中にあったセシウムは、どんどんどんどんゼオライトにくっついてきたわけです。

ある所まで行きますと、ゼオライトがセシウムをくっつける力を失いますので、 そのゼオライトをそのまま保管しているのですけれども、 保管すると言っても、ゼオライトのそのものの温度は多分もう何百度にも、 もうなってしまっていると思います。

そして、放射線を出しているわけですから、 もう保管すること自身も大変危険なことだという状態でやってきました。 ただし、セシウムを取り除いても汚染水の中には、 ストロンチウムとトリチウムという放射性物質が残っています。

ALPSというこの装置、あるいは他の装置を組み立てたところで、 トリチウムという放射性物質は全く補足できないのです。

ですから、ALPSで、もし取り除くことができる、 あるいは意味があるとすれば、ストロンチウムという放射性物質です。 東京電力の説明によれば、汚染水の中からストロンチウムを捕まえて、 汚染水の中のストロンチウムの濃度を法令が定めている濃度限度以下にできるので 海に流せるというのが東京電力の描いている絵なのです。

しかし、残念ながら多分それはできないのです。 ALPS自身がまともにまずは動かないということがありますし、 仮に動いたとしても多分私はできないと思います。

例えば、つい先日もタンクの中から汚染水が漏れていますけれども、 ある時に漏れた汚染水の中には「全ベータ放射能」と私達は呼ぶ放射能の量が、 1cc(※1Lの間違い??)当たり2億4千万ベクレルという時がありました。

今西:

とんでもない数値ですね。

小出さん:

それはおそらく正体は、ストロンチウムだと私は思っていますが、 環境中にもし放射能を流していいという濃度まで下げなければいけないとすると、 その濃度は1cc当たり30ベクレルなのです。

それに比べて汚染水の中には2億4千万ベクレルもの放射能があったということですから、 一言で言えば、1000万分の1に綺麗にしなければいけないということなのです。

それで、私も京都大学原子炉実験所の中で廃液の中から放射性物質を捕まえる という仕事をしている人間なのですが、 「汚染を1000分の1まで減らせ」と言われれば「あっ、できる」と即答します。 「1万分の1に減らせ」と言われたら「うん、まあできるだろうな」と思います。 「10万分の1にしろ」と言われたら「ん~、できるかなあ」と首をひねってしまうという、 そういうぐらいのことなのです。

それも私が今できるできないと言ったことは、非常に綺麗なというかですね、 そんなに被ばくをしないでも済むような場所でキチッとした装置を使って、 キチッと作業をしてできるのがどのくらいかという事をお答えしているのであって、 そうではない現場、もともとキチッとした装置ではない物で、被ばくをしながら作業をして、 1000万分の1にしなければいけないという状態に今なっているわけで、 残念ながら多分できないと私は思います。 そうなると、いつか汚染水そのものを海へ流さなければならなくなる日が そう遠くなく来るだろうと思います。

今西憲之:

なるほど。 それでですね、実際例えば先ほどセシウムの場合はゼオライトを使用して、 そこに吸着させる。 けども、そのゼオライト自身は結局、放射性物質を帯びてしまうということは、 そのゼオライト自身もまたこれキチンと管理をしないといけない。 だから、それが汚染水からゼオライトという物に変わっただけで…。

小出さん:

そうです。 要するに、体積をコンパクトにしたいのです。 今はもう敷地の中に何十万トンというような汚染水があって、 そんなものいつまでも溜めておける道理がないわけですから、 とにかく量を減らしたいということで、 水の中からゼオライトというような粘土鉱物の方に移して、 体積を減らしたいと言ってるわけです。

しかし、体積を減らすということは、 要するに、一定の体積の中に含まれる放射性物質の量が増えてくるわけですから、 発熱量がどんどん増えて、要するに温度がどんどん上がってくると。 多分、何百度というような温度に既になってしまっていると思います。

要するに、正体はウランが核分裂した核分裂生成物そのものなわけで、 これまで日本の国、あるいは世界中で その核分裂生成物をどうやって始末すればいいのかと さんざん悩んできているわけですけれども、 本当にどうしたらいいかということは、未だにわからないのです。

日本の場合には、高レベル放射性廃物という物をガラスに固めて 地下300~1000メートルに埋めてしまおうというような計画が進んでいる わけですけれども。 それにしたって日本のような地震国では、「安全である」 なんてことが言えないという状態で、みんなが頭を抱えているわけです。

この今セシウムを吸着したゼオライトという粘土鉱物だって、 まさに高レベル放射性廃物とでも呼ぶべきものなのであって、 これをほんとにどう出来るかということは、 残念ながら誰にも分からないのです。

今西:

なるほど。 ということはですね、まあ確かにALPSが稼働し、 汚染水が一定浄化されてくるというのも大事だと思うのですが、 それ以上に根本的な問題、「水で冷やす」ということを もう考え直さなければいけないということになるのでしょうか?

小出さん:

はい。 私はそう思います。

まずは、汚染水これ以上増やしてしまうと、 ほんとにどうにもならなくなって、 近い将来、汚染水を海に流すことになると思いますので、 今溶け落ちた炉心がどこにあるか分からないのですけれども、 でも、もう水をとにかく入れて冷やすというやり方は、 できる限り早くあきらめるべきだと思います。

今西:

なるほど。 分かりました。 小出さん、ありがとうございました。

小出さん:

はい。ありがとうございました。

今西:

今日はですね、小出さんのお話でですね、 ほんとにあの汚染水問題が一層深刻である状況というのが、 ほんとによく分かりました。 次回も宜しくお願い致します。

福島第一原発のトリチウム汚染水

上澤千尋(原子力資料情報室)より

http://www.cnic.jp/files/20140121_Kagaku_201305_Kamisawa.pdf

トリチウムとは

トリチウムは水素の放射性同位体である。半減期 12.3年でベータ崩壊する。ごく弱いベータ線しか出さずガンマ線は放出しない(ベータ線のエネルギーは最大 18.6 keV,平均 5.7 keV でる)。環境資料中のトリチウムの検出には,簡単なサーベイメータなどは役に立たず,キシレンなどの有機溶媒に蛍光体を溶かした液体シンチレータを利用した装置(液体シンチレーションカウンター)を使う。

原発内でのおもな生成元は,核燃料の三体核分裂(ウランやプルトニウムが核分裂により 3 つのかけらに分かれる反応)である。そのほか,制御棒のなかの中性子吸収物質炭化ホウ素に含まれるホウ素 10に中性子があたってもトリチウムが生成される。原子炉水中に不純物として含まれるリチウム 6などに中性子があたることによってもトリチウムができる(加圧水型炉では,原子炉水中にホウ素とリチウムが添加されており,このため沸騰水型炉よりトリチウムの生成量が多

い)。

カナダにある CANDU(キャンドゥ)炉や,日本の 2003年3月に運転停止し現在解体工事中の新型転換炉「ふげん」は,中性子の減速材として重水を用いており,重水の放射化によって大量のトリチウムができる。また,イギリスにある改良型ガス冷却炉(AGR)では,燃料の被覆管にステンレスを採用しているのだが,トリチウムがステンレスの被覆管を通過してしまうため,環境中に大量のトリチウムが放出され問題になっている。

軽水炉の燃料中で生成されたトリチウムは,燃料被覆管が健全ならば外に出てくることはない。

再処理工場では,燃料棒をせん断する際にトリチウムが解放され,大気や海洋に莫大な量のトリチウムを放出している。このため,青森県にある六ヶ所再処理工場では計画の当初は設計図面にトリチウム除去施設を設置することになっていたが,経済的な問題か技術的な困難さが理由かわからないが,いつのまにか立ち消えになってしまった。

米国ハンフォードやサバンナリバーなどの核兵器工場(再処理工場)でもトリチウムの汚染が深刻な問題になっている。

トリチウムの人体への影響

トリチウムは,壊変時に出すベータ線のエネルギーが小さいので,人体にはあまり大きな影響は

ないものと扱われてきた。確かに外部被曝はほとんど問題にならない。体内に取り込んだ場合でも,これまでは,トリチウムは酸素と結合してトリチウム水(HTO)の形をとることが多く,人体の特定の組織や臓器には濃縮しないため,その危険性は国際放射線防護委員会(ICRP)の評価でもセシウムと比べると 100分の 1から 1000分1程度とされてきた。

しかし,トリチウムがトリチウム水として人体に取り込まれた場合でも,その一部が細胞核の中

にまで入り込んで,DNA(遺伝子)を構成する水素と置きかわる可能性がある。その場合には,トリチウムが放出するエネルギーが低く飛ぶ距離が短いベータ線が遺伝子を傷つけるのに非常に効果的に作用し,ガンマ線よりも危険性が高いとみるべきではないかと指摘する研究もある。ベータ線の生物学的効果比(ガンマ線に対する相対的危険度)を1.5~5にすべきとの指摘もある。

有機トリチウムとしてふるまう場合にはもっと重大だと考えられている。トリチウムが有機化合

物の中に入った形になると,人体にも吸収されやすく,細胞核の中にも入り込みやすくなり,長期間にわたりとどまると考えられる。

トリチウムの線量係数についての表(表 1~3)を示しておく。

2年後の福島原発は?…“最悪のケース”初試算

(テレ朝news)

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000025403.html

東京電力は、福島第一原発で汚染水が増え続け、2年後にも敷地内のタンクに入りきらなくなる“最悪のケース”を初めて試算し、その結果を原子力規制委員会に報告しました。

東京電力は、タンクに汚染水を最大90万tまで入れられるよう計画し、タンクを海上輸送するなど建設を急いでいます。しかし、規制委員会から、地下水を海に流したり原子炉建屋の周りの地面を凍らせる「凍土壁」など、汚染水を増やさない対策が実施できない最悪のケースも試算するよう求められました。試算の結果、建設したすべてのタンクに汚染水を入れても、2年後に入りきらなくなるということです。規制委員会は、これまでに打ち出した汚染水対策で期待する効果が出るか確認するよう指示しました。

http://youtu.be/7VnPx2ApcaU

本当に二年後まで大丈夫なの??(°д°)

↓ ↓ ↓ これが真実では??(・・?

Contaminated water storage already 91% full / Could be overflowing by this coming June

(汚染水の貯蔵はすでに91%に達している/このままでは6月にもあふれ出るかもしれない)fukushima-diary.com

http://fukushima-diary.com/2014/03/contaminated-water-storage-already-91-full-could-be-overflowing-by-this-coming-june/

東京電力の発表データから、その汚染水の貯蔵は、すでに91%に達していていっぱいになりつつあります。報告書は2014年3月19日に公開されました。

2014年3月18日の時点では、汚染水の総量は443407立方メートル(91%)で、総容量は485900立方メートルです。

福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について(第 142 報) 東京電力

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu14_j/images/140319j0101.pdf

【悲報】原発汚染水に打開策なし!!大竹まことと眞鍋かおりが掘り下

http://youtu.be/Q4ZLYmtIW7w

東電・東芝の「ALPS」は、役に立たない

東工大・冨安名誉教授に汚染水処理の対案を聞く

(東洋経済)

http://toyokeizai.net/articles/-/22253

福島第一原子力発電所の廃炉作業にとって、最大の難関が30万トン以上にものぼる汚染水処理だ。今年に入り、地下貯水槽やタンク底部からの汚染水の漏えい、堰からの流出事故が相次ぎ、汚染水の一部は海にも流れ出たとみられている。

相次ぐ事故や増える一方の汚染水への対策として、政府と東電は多核種除去設備「ALPS」の増設や凍土壁建設を打ち出した。だが、切り札であるALPSによる汚染水処理に異議を唱える学者がいる。東京工業大学名誉教授の冨安博氏(現・大和エネルギー研究所技術総括)がその人だ。核燃料再処理など原子力化学の専門家である冨安氏に東電が進める汚染水処理の問題点について聞いた。

「多核種除去設備(ALPS)は無用の長物どころか、危険」とさえ話す、冨安博・東工大名誉教授

汚染水とは、ストロンチウム90問題にほぼ等しい

――かつて東工大で原子炉工学研究所教授を務めた冨安さんは、東京電力が導入したALPSによる汚染水処理に疑問を投げかけています。

福島第一原発の汚染水の実態は、ストロンチウム90による汚染にほぼ等しい。東電の公表資料によれば、処理対象水(RO濃縮塩水)に含まれるストロンチウム90の濃度は1600万ベクレル/リットルに達している。ほかの核種は十数ベクレルからせいぜい数万ベクレル/リットル程度。こうした事実から見ても、人体への毒性が強い放射性ストロンチウムのリスクをいかに減らせるかがポイントとなる。

東電は現状の技術では除去が困難なトリチウムを除く62の放射性核種を、ALPSを用いて規制値以下に減らすとしているが、本当の狙いは処理後の水を海洋投棄することにあると思われる。しかし、現在の年間規制値の10倍にも達する大量のトリチウムが含まれているALPS処理済み水を海に捨てることは事実上不可能だ。トリチウムの生物学的毒性についてはさまざまな見解があるものの、無害ということはない。

ALPSは無駄だけでなく危険、発想を切り替えよ

――冨安さんは、ALPSによる処理はコスト的に無駄であるだけでなく、危険だとも指摘しています。

東電はALPS処理済み水の海洋投棄を想定しているので、ストロンチウムと比べて相対的に微量で、危険性の少ない核種も高いコストと手間ひまをかけて基準値以下に減らそうとしている。そのためにALPSは設備が大がかりになった一方で、最も重要なストロンチウム除去のための工程が合理的に設計されていない。

東電の公表資料によれば、チタン酸塩を吸着材とする吸着塔の中で放射性ストロンチウムを吸着させることになっている。しかし、過度にストロンチウムを吸着した場合、放射熱と放射線化学反応(ベータ線が水に照射して水素を発生)による水素爆発のおそれがある。

偶然というべきか、前処理工程の「炭酸塩沈澱処理設備」でマグネシウムやカルシウムとともにストロンチウムの大部分が除去されるため、結果的に吸着塔の負荷が小さくなっている。しかし、こうした設備のあり方は本来あるべき姿とは違う。それに爆発のリスク自体もゼロではない。また、ALPSで除去した放射性ストロンチウムなどは、高性能容器(HIC)で厳重に保管するとしているが、ここでも発熱リスクや水素爆発のリスクが存在する。

――ALPSは故障続きで本稼働のメドがいまだに立っていません。その一方で増え続ける汚染水を減らすために、「高性能ALPS」を新たに導入する計画があります。

そうしたやり方は間違っていると思う。第一に考えるべきは、ALPS稼働を前提とした海洋投棄ではなく、できるだけリスクが少ない形で汚染水を溜め続ける方法に発想を切り替えることだ。

簡便さと安全性を考慮すると、私が以前、東電とともに共同開発した炭酸塩沈殿法に勝る方法はないと思う。詳しい方法は後で述べるが、この方法は私が東京工業大学の原子炉工学研究所在籍時に東電から研究費を得て開発したもので、使用済み核燃料の再処理をすべて水溶液内で沈澱分離する方法だ。1997年の米国の原子力学会誌に学術論文が掲載されている。

この炭酸塩沈殿法にわずかな改良を加えると、放射性ストロンチウムは数百ベクレル/リットルの濃度まで除去できる。せっかく開発した技術を生かさない手はない。

「沈殿分離法」を提案したが、受け入れられず

――今年に入って、地下貯水槽や組み立て式タンクからの汚染水の漏えい、大雨で汚染水が堰からあふれる事故などが相次いでいます。ALPSの本格稼働を待ち続けるのではなく、一刻も早くタンク内にある汚染水のリスクを減らすことに注力すべきではないでしょうか。

写真 炭酸カルシウム沈澱の様子(冨安氏提供)

写真 炭酸カルシウム沈澱の様子(冨安氏提供)その通りだ。汚染水が漏れた場合の緊急対策としては、撹拌させながら、①塩化カルシウム水溶液と塩化ストロンチウム(非放射性)水溶液の混合溶液の投入、②炭酸ナトリウム水溶液の投入という手順で対策を講じる。

②の炭酸ナトリウム溶液を投入すると、液は直ちに混濁し、放射性ストロンチウムは炭酸カルシウムとともに沈澱する(写真参照)。

沈殿物は土壌によって濾過されるため、漏えいした場合でも地下水汚染は軽減される。

貯蔵タンクが壊れそうな場合にも、緊急対策の原理を応用できる。つまりタンク内に塩化カルシウム水溶液と塩化ストロンチウム水溶液を投入して、ポンプで十分に撹拌した後に、炭酸ナトリウムの粉末を投入する。放射性ストロンチウムはその99.99%以上が貯蔵タンクの底部に沈澱する。ベータ線より沈殿物は発熱するが、大量の水の自然対流によって冷却されるため、危険性は少ない。「沈澱→遠心分離→乾燥→冷却」が最も確実な方法だが、それが難しいのであれば、タンク内に沈澱させる方法を考えてみるべきだ。

――冨安さんの提案内容は東電に伝わっていないのでしょうか。

原発事故から2カ月後の2011年5月には、清水正孝社長(当時)宛の書簡で、水溶液中で沈澱分離する方法として提案した。その後、担当者から「貴重なご提案ありがとうございます」という返事があっただけだった。今年4月には下河邉和彦会長にも書簡を送ったが何の返答もない。8月には田中俊一・原子力規制委員長に、汚染水処理の緊急提案として意見書を送付したが、反応はなかった。

大地震が来てタンクから汚染水が海に流出したら、取り返しがつかないことになる。それだけに、関係者には現実的な方法としてぜひ真剣に検討してもらいたい。

(なお、冨安氏の提案内容は、東京理科大学のホームカミングデー2013(10月27日開催)でポスター展示。また、9月25日の東電による記者会見で、相澤善吾副社長は「放射線量が高いために、タンク内でのそのような作業(=吸着剤の投入および撹拌作業)は困難」と説明している)

廃炉への道(1)「放射能"封じ込め" 果てしなき闘い」(前)

http://dai.ly/x1pzc1h

廃炉への道(1)「放射能"封じ込め" 果てしなき闘い」(後)

http://dai.ly/x1pzf9u

NHKスペシャル シリーズ 廃炉への道 第1回 2014.4.20

「放射能"封じ込め" 果てしなき闘い」

数十年という時間の重みを、私たちは想像することができるだろうか-。

3年前の東日本大震災で、3つの原子炉がメルトダウンするという世界最悪レベルの事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所。現場では、溶け落ちた核燃料を取り出し、強い放射性物質を帯びた原子炉を解体する「廃炉」の作業がようやく始まろうとしている。3つの原子炉を「廃炉」し、避難した住民を帰還させるという、人類史上例を見ない試みは、果たしてどのような経過をたどるのか、福島第一原発の「廃炉」を長期にわたって徹底記録。科学的、社会的課題に向き合う大型シリーズを4月からスタートさせる。第1回は、「廃炉」がいかに果てしない作業か、数十年という歳月が人びとや社会にどのような影響を与えるのかを探っていく。NHKは、廃炉の“先進地”である、アメリカ・スリーマイル島原発やチェルノブイリ原発も徹底取材、廃炉に関する貴重な内部映像を入手した。福島第一原発の廃炉作業にもカメラを入れ、廃炉の大前提である「放射能の封じ込め」に苦闘する現場を見つめる。さらに、廃炉の行方を、固唾を飲んで見守る福島の人びとや自治体も取材。廃炉が人間や社会に与えるインパクトを探っていく。シリーズは、数十年かかる廃炉の作業を、取材制作スタッフも代替わりしながら長期的に記録していく、新たなテレビ的挑戦としたい。

2014/04/19

【栃木】小出裕章氏 特別講演

-放射能と向き合い、子どもたちの未来を創る-

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/135448

2014年4月19日(土)、栃木県那須塩原市の黒磯文化会館で行われた「第3回 311『つながる、つたえる、そして未来へ』集い」において、小出裕章氏(京都大学原子炉実験所)が「放射能と向き合い、子どもたちの未来を創る」と題し講演を行った。

■Ustream録画(録画配信映像 1時間40分

http://www.ustream.tv/recorded/46402431

講演 小出裕章氏(京都大学原子炉実験所助教)「放射能と向き合い、子どもたちの未来を創る『未来のために今できること』」

日時 2014年4月19日(土)13:30~

場所 黒磯文化会館(栃木県那須塩原市)

子ども守るため 除染、一時疎開も 小出京大助教が講演(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20140420/CK2014042002000160.html

写真 「那須塩原は放射線管理区域」と、県北の放射能汚染度合いを説明する小出助教(左)=那須塩原市で

写真 「那須塩原は放射線管理区域」と、県北の放射能汚染度合いを説明する小出助教(左)=那須塩原市で放射能汚染問題について考えるイベント「311『つながる、つたえる、そして未来へ』集い」が十九日、那須塩原市黒磯文化会館であり、京都大原子炉実験所の小出裕章助教が講演した。演題は「放射能と向き合い、子どもたちの未来を創る」。子ども連れの保護者ら約千人が参加し、耳を傾けた。 (石井紀代美)

「日本の法律を守ろうとするなら、那須塩原は放射線管理区域です」。小出助教は、政府が作製した放射能汚染地図をスクリーンに映し出し、そう何度も強調した。

小出助教によると、放射線管理区域は、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則などで定められており、一平方メートル当たりでは四万ベクレルを超える区域。実験で放射線を扱う小出助教のような人以外は立ち入りが禁じられているが、汚染マップで同市は高い所で六万~一〇万ベクレル、その周辺にも三万~六万ベクレルの地域が広がっている。

「管理区域に入ったとたん、私は水を飲むことも食べることも禁じられる。寝るなんてもってのほか」と小出助教。服や手のひらに基準以上の汚れが見つかれば、出入り口の扉が開かない構造になっているという。「つまり、四万ベクレルを超えているものは、どんなものでも外に持ち出してはいけないということ。那須塩原はそれほどの汚染を受けた」と説明した。

また、被ばく量が少なければ安全だとする国などの意見については、がんや遺伝的影響は低線量でも被ばく量に比例して増加するという国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告を挙げて「残念ながら、そんなことはない」と否定した。

「原子力を選択した責任は、子どもにはない。何としても大人が守らなければいけない」と指摘。参加者に向け、学校や保育園など、子どもらが集中的に生活する場所の除染や子どもの一時疎開などの対策を求め、「環境はつながっている。表土の剥ぎ取りをしても、また線量が上がったら、何度でもやってほしい」と訴えた。