自由なラジオ Light Up! 014回

「 沖縄や福島の人たちだけに背負わせて手に入れた「偽りの安全」について考える 」

https://youtu.be/h9w9WDW-S6U?t=17m12s

17分12秒~第014回Light Up! Journal

関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁。 不服として関電が行った執行停止の申し立てを、同地裁は却下

http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-014/

木内みどり:

今日も元京都大学原子炉実験所の小出裕章さんと電話が繋がっています。

小出さ〜ん、今日もよろしくお願いします!

小出裕章さん:

はい。こちらこそ、よろしくお願いします。

木内:

それでですね、目の前に落合恵子さんがいらしてます。

小出さん:

はい。嬉しいです。

落合恵子さん:

はい。よろしくお願い致します。

小出さん:

はい。こちらこそ、落合さん、こんにちわ。

よろしくお願いします。

木内:

まず、ひとつ質問をさせてください。

関西電力高浜原発3号機、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、関電が行った執行停止の申し立てについて、6月17日同地裁は却下する決定を出しました。まず、こちらについて小出さんご感想を。

小出さん:

私は日本の司法、裁判というものに絶望していまして、少なくとも原子力に関する限りは、期待をかけないということをしてきたのですが、今回の決定、また「高浜3号機、4号機を動かしてはならない」という決定を出してくださったわけで、大変ありがたく思いました。ただ、今回の決定を出してくださったのは山本善彦裁判長で、彼は既にご自分で仮処分の決定を出して、高浜を動かしてはならないと言ってくださった方ですので、こういうことになるだろうなとは思っていました。

木内:

はい、ありがとうございます。

今日は、落合さんがいらっしゃるので、落合さんと小出さんについて話を繋げたいなと思っているんですけど。と言いますのは、このラジオを聴いてらっしゃる方は、小出さんの発言をずっと聴きたくて、ずっと聴いてた方が今も聴いていらっしゃると思うんですね。原子力を止めたい、危ないんだということをおっしゃった小出さんを片や知りつつ、片や落合恵子さんも事故前からずっと運動をされていて、この2人が今日一緒だっていうことは、ちょっとやっぱり両方のファンとしては特殊な瞬間なので、私としてはその辺りをお伺いしたいと思うのですが。

まず、小出さんが41年も前から原子力は危険だとおっしゃっていて、落合さんも事故前から…事故の何年ぐらい前ですか?

落合さん:

そうですね、チェルノブイリの原発事故の後ですね。その前のスリーマイル島の時は、秘密のプライベートのフィルムを米国の活動家から頂いていて、それを見た瞬間にやっぱりおかしいと思い、そしてチェルノブイリ以降は特にそう思ったのですが、これは私の中の何かが緩んでしまったか、もちろん力がなかった結果ですが、原発は止められないし、気がつけば福島にいってしまった。そのことが私の中でとっても大きな、何と言ったらいいんでしょうね、罪のようなもの、意識があって。だから、今度はもう後戻りはもちろんしないっていうこと。そして、小出さんと私は、存在はもちろん知っていました。

木内:

それは生まれた時から知っているわけではないですから。小出裕章さんの発言とか本とか、なんかこうちょっと知るきっかけがあったと思うんですけど。

落合さん:

私が大変信頼をしている新聞の記者の人とか雑誌記者の人達、皆さんから小出さんのお名前はずいぶん前からお聞きしてたんですね。それで、私が直接、小出さんという存在と向かい合ったのは2011年の4月、十三での講演会をされてたんですよ。それで私は他の仕事で行っていて、小出さんの講演会があるということで入れなかったのね(笑)、それで並んだんですが。

木内:

小出さん、そのこと覚えていらっしゃいますか?

小出さん:

もちろん覚えています。

落合さん:

ありがとうございます。

小出さん:

落合さんが来てくださったんですけど、会場に入って頂けなくて、1階下の階にスクリーンで映写するというような部屋を主催者が作ってくださって、そちらに落合さんがいてくださいました。終わってから、私、落合さんにご挨拶できて本当にありがたいと思いました。

落合さん:

でも、私、その前から「種まきジャーナル」もちろん知ってまして、大阪の友人が録って送ってくれてたんですね。ですから、いっぱいその時も勉強させて頂きました。

木内:

その時に名乗り合ってというか、知り合いにもなって。

落合さん:

そうです。私がやってますクレヨンハウスからも、小出さんのお話や思想、姿勢をある意味で聞き書きのような形ですが、本を出させて頂いたこともありますしね。ずっと、どういう風に言ったらいいのかな?「いて下さってありがとうございます。学ばせてください」そんな気持ちが続いてます。

木内:

小出さんにとって落合さんというのは、それまでも原子力はダメだとかいう運動をしてらした男性も女性もたくさんいたと思うんですが、そういう女性達の中で、落合さんというのは飛び抜けた存在だったと思うんですけど。古くから活動してらっしゃる女性を傷つけないように経由して頂くとしたら、落合さんがどのように今までの活動をしてらした方と違ったかというのを教えてくださいませんか?

小出さん:

落合さんがですね、もちろん原子力に対しても反対してくださっている訳ですけれども。彼女は、もともと子供達の絵本を作るという活動をずっと続けてきてくださっていた。そしてその中から、憲法を大切にしようであるとか、沖縄の問題に関わるであるとか、非常に原則的なことをやってきた方です。そして彼女は、それら全てが繋がっているんだと、原子力も含めてですね、繋がっているんだということをしっかりと発言してくださって、それをときどき原発的なもの、原発的な社会という風な言葉で呼んでくださっていて、私は、「あっ、本当にそうなんだな。ありがたいことだ」と思ってきました。

木内:

ありがとうございます。あんまり時間がないんですけれども、今日、こうして落合さんをゲストに迎えて、私がラジオのパーソナリティをやっていて、電話で小出さんと繋ぐ、一緒にしゃべれるなんてことが、こんなことが起きるんだなと、やっぱり人生諦めちゃいけないなと。嬉しい事起きますね。

落合さん:

私が昔20年ぐらい前番組を作っていて、そこに例えば青森県で「核燃まいね、核燃は嫌だよ」という活動をしている当時は若い女性、お母さんだった人に出ていただいて、その方と何十年ぶりに再会してみると、その方達が小出さんがおっしゃってこられたことを学んできた。どっかでね、木内さんともそうですが、1つの意識を持って歩いていくと繋がっているっていうことをとても感じますよね。

木内:

ありがたいことです。

本当に聴いていてくださるリスナーの方も、ずっと小出さんを追いかけて、落合さんを追いかけて、それでたまたま私がパーソナリティをしているところに、落合さんがゲストで小出さんが出るということで本当に楽しみに聴いてくださっている。あなたも今日はラッキーですよね!本当に嬉しい嬉しい時間でした。はい。小出さんありがとうございました。

小出さん:

こちらこそ、ありがとうございました。今日はとても楽しかったです。

落合さん:

ありがとうございました。嬉しかったです。

木内:

今度、3人で飲みましょうね!

小出さん:

そうですね、そう願いたいです。

落合さん:

よろしくお願いします。

木内:

ありがとうございました。

そもそも福島の支援法が骨抜きになっているのではないか?

http://dai.ly/x17hs0k

自由なラジオ Light Up! 015回

「「国策紙芝居」を知っていますか? 人気メディアを巧みに利用して幼い心を洗脳していった国家権力の恐怖」

https://youtu.be/nczokaePJ7k?t=20m16s

20分16秒~第015回Light Up! Journal

核のゴミを佐賀県玄海町が受け入れ?どうなる原発の高レベル廃棄物

http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-015/

西谷文和:

今日のテーマは、「核のゴミを佐賀県玄海町が受け入れ? どうなる原発の高レベル廃棄物」と題してお送りしたいと思うのですが、今中さん、これどういう風に感想をお持ちです?

今中哲二さん:

私、細かい話は調べてませんけども、海の底って言うんですよねえ。

西谷:

海の底ですよねえ。はい。

今中さん:

やっぱり海の底はマズイでしょうし、日本でそんな掘って、ずーっと何百年も何万年も安定してるようなとこがあるとも思えませんし。はい。

西谷:

地震国ですからねえ。

今中さん:

はい。

西谷:

まさに熊本で地震が起こってる今に、佐賀県で受け入れるなんていうのはねえ。

ちょっとおさらいをしますけれども、日本の場合、原発から出る使用済み核燃料棒、これを高レベル廃棄物と呼んでいるんでしょうか?

今中さん:

原子炉の中でウランが核分裂を起こしますよね?

西谷:

起こしますよね。

今中さん:

核分裂連鎖反応。

そして、そこで核分裂で起きてできる物、我々の言葉で言えば核分裂生成物ですね。これが非常に放射能強いんですよ。西谷さん、「死の灰」っていう言葉ご存知だと思うんですけれども。

西谷:

はい、死の灰。

「死の灰」第五福竜丸船体または設備などに付着したもの

今中さん:

要するに、核分裂でできた「死の灰」が原子炉の燃料棒の中にどんどんどんどん溜まっていくという事です。

西谷:

という事はですね、同じ核燃料と言われるものでも、その使用前はまだそれほど出てないけど。

今中さん:

そうですね。使用前の核燃料でしたら私も見たことありますし、近づいて測定したことあると思いますけども。皆さんちょっと単位は分かんないと思いますけども、使用前の新燃料ですよね。新燃料の目の前で放射線量を測っても、いわゆる数マイクロシーベルト。

西谷:

数マイクロ?

今中さん:

はい、1時間あたりね。

西谷:

という事は、今の福島で…

今中さん:

福島の高い所。

西谷:

高い所ぐらいですよね、はい。

今中さん:

それが、たぶん核分裂して出してくると、それの1億倍ぐらいになるから。

初期の使用済み核燃料の表面線量は約100000Sv/hr(10万Sv/hr)

西谷:

核分裂したら、使用後は1億倍になるんですか?!

今中さん:

ええ、私ちょっと計算したことありますけども、1億倍をもっと超えると思います。一番放射能の強い「死の灰」とかいう部分は、いわゆるガラスで固めるというやり方なんですよ。

西谷:

ガラス固化体にするということですねえ。

今中さん:

そうそう。これも高レベル廃棄物です。はい。日本の一応方針は、全部再処理してガラス固化体を処理するという。地下に埋めるという方針にはなってます。

西谷:

このガラス固化体というのは、人が近づくと十数秒で死に至ると……これ本当ですか?

今中さん:

本当です。まさか本当にそんな事をやった人はいませんから。計算上は、それくらいにはすぐなると思います。裸の場合ね。

西谷:

裸の場合。そうですか。日本の場合、そういう物凄い危険なものを300メートル~1キロの穴を掘って埋めるということなんですが、仕方がないですか?

今中さん:

結局、昔の原子力安全委員会とか基礎委員会もそうですけども、要するに、「埋めたら10万年、20万年大丈夫ですよ」というような見積りなんかやるわけですよね。私には、その話苦手なんですよ。というのは、そんなもん10万年先、20万年の先、この地球がどうなってるか、日本がどうなってるか、人類がどうなってるか分かんないのに、そんな保障もしようがないでしょ、ということですね。それで、まず一番最初に確認しなきゃいけないのは、とにかく「これ以上、高レベル廃棄物、使用済み燃料を増やさない」。これが、まず第一の確認です。

西谷:

そうですよね。「これ以上増やさない」。という事は、再稼働させないことですね?

今中さん:

そうですね、もちろん再稼働させないし、これまでに日本で溜まった高レベル廃棄物あるわけですよねえ。これは、やっぱり何とかしなきゃいけない。これについてはやっぱりみんなで議論して、じっくり考えていくしかないですねえ。皆さん詳しくないから、あんなもんなんかしたら核変換とかいろんな話がいっぱい出てきて、いかにも科学技術で消せるようなことを言ってますけども、そう簡単ではないです。

オメガ計画 - Wikipedia

西谷:

そうですか。なんか物凄く暗い気持ちになるんですけど。

今中さん:

そうですね。多分ね、原子力を始めた人達は、いずれ何とかなると思ったんでしょうけども。何とかならない状態で、どんどんどんどん増えていってるわけですよね。

西谷:

それで、なんかまた過疎の村、貧しい村に、またこれを押し付けるなんて、これが一番許せないと思うんですが。

今中さん:

そうですね、はい。

西谷:

もう本当に原発は矛盾だらけ。そして、その格差の問題も絡みますよねえ。

今中さん:

そうですね、はい。

西谷:

本当に原発が問題を絡んでるところがよく分かりました。今中さん、どうもありがとうございました。

今中さん:

はい、どうも。

「核のごみ」どこへ

「沿岸海底下」が浮上

(東京新聞【こちら特報部】)2016年2月4日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016020402000134.html

原発から出る「核のごみ」を廃棄する最終処分場の受け入れ先が見つからない中、経済産業省は海底下に処分場を造り、廃棄することを真剣に検討し始めたようだ。海底下であれば、地権者はいない。だが、陸地の地下に埋めた場合でも放射性物質が漏れ出し、汚染が広がることが懸念されている。海底に埋めた場合、海が汚染される可能性があるが、大丈夫なのか。

(中山洋子、白名正和)

「沿岸海底下」が浮上

経済産業省資源エネルギー庁は先月、核のごみの処分を議論する新たな有識者会議を設置した。名称は「沿岸海底下等における地層処分の技術的課題に間する研究会」。エネ庁の担当者によると、名称中の「等」には、「海底下と言うと沖合のイメージが強いが、いわゆる波打ち際も検討するという意味がある」という。

核のごみの最終処分場のイメージはこうだ。地上に管理棟などの施設を設け、その地下を三百メートルより深く掘り進め、地下空間を造って埋める。

担当者は「沿岸部の場合、地下の最終処分場は施設の直下だけでなく、陸地から海底に向けて斜めに坑道を掘って造ることもありうる。研究会では、その場合にどんな課題があるかを洗い出す。『海底下』はあくまで選択肢の一つ」と強調した。

研究会の名称から、最終処分場を「海底下」に絞ったかのような印象を受けるが、担当者は直ちに「違います」と否定した。

では、どこに造られるのか。経産省は現在、最終処分場に適した「科学的有望地」を選定中だ。

火山から十五キロ以内、活断層周辺、地盤が軟弱、鉱物資源が見込まれる地域などを原則除外。それ以外を適性のある地域とし、海岸から二十キロ以内は「より適性の高い地域」とする。運搬中の事故や住民の被ばくリスクを考慮し、核のごみは海上輸送がメーンとなるからだ。

経産省の放射性廃棄物ワーキンググループ委員の一人で、原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「『海底下』に最終処分場を造ることは、以前から検討されてきた。だが、陸地の活断層については、一九九九年に核燃料サイクル開発機構(現・日本原子力研究開発機構)が安全評価のリポートを発表しているものの、海底についてはない。海底の断層はわかっていないことが多い」と指摘する。

その上で、「ここに来て、『海底下』を前面に出してきたのは、技術的な難しさとてんびんにかけても、反発が強い陸地よりやりやすいと判断したからではないか」と推測する。

もともと、最終処分場の選定は公募方式で進められたが、うまくいかず、「科学的有望地」を提示する現行方式になった。二〇〇七年に高知県東洋町からあった応募は、町民の反発で推進派町長が落選し、白紙撤回となっている。

核のごみ廃棄に対する自治体の警戒感は強い。共同通信の昨秋の調査では、全都道府県のうち、十三府県が「候補地に選ばれても一切受け入れる考えがない」と拒否し、八道県が「受け入れは難しい」などと否定的な姿勢を示す。

土地取得のハードル低く

経産雀は「海底下」の利点について、「基本的に公有地のため、土地利用に関する制約が小さい」などと説明する。公有地であれば、地権者との協議はいらない。首長の同意は必要だろうが、最終処分場設置へのハードルは陸地より低い。

陸地より調査に手間と金

放射性廃棄物の地層処分に詳しい藤村陽・神奈川工科大教授(物理化学)も、「海底下」の安全性について、活断層に関する文献は少なく、陸地よりも調査が難しいと指摘する。さらに、「ボーリング調査や地下施設を追って行う調査でも、陸地の地下より手間もカネも時間もかかる」。

そもそも、陸地の地下であっても地層処分には課題が多いという。埋める核のごみの主なものは、高レベル放射性廃棄物のガラス固化体だ。隔離する期間は十万年以上だから、何度も地震が起きる。覆っている金属製容器、粘土の緩衝材が壊れる危険性がある。

「ガラス固化体が地下水に触れるとガラスとともに、放射性物質が地下水に溶け出す可能性がある。地下水の流れに乗って地表に出てきて、人が放射性物質を体内に取り込む恐れがある」

埋めるという処分自体にも一長一短がある。「空気と触れないため、金属容器の腐食を防げる。半面、ガラス固化体に異常が起きても近づけず、対処が難しい」(藤村氏)

どう対処するのか。エネ庁の担当者は「地層処分の安全規制は定まっておらず、原子力規制委員会がこれから決める」と話した。規制委に取材すると、担当者は「詳細の議論はしておらず、今後の検討課題」と説明した。

藤村氏は、ほかにも問題があると話す。地層処分では、低レベル廃棄物も埋めることが検討されているという。ヨウ素129や炭素14などだ。ガラス固化体のように固めずに廃棄するため、より地下水に溶け出す可能性がある。ちなみに、半減期はヨウ素129が約千五百七十万年。炭素14はそれよりは短いが約五千七百年だ。

海の汚染 消えぬ懸念

海底下に最終処分場を造れば、放射性物質が漏れ出す先が海になる危険性が高まる。海産物が放射性物質で汚染される恐れがあり、漁業への影響は大きい。

東京電力福島第一原発事故で大きな被害を受けた福島県相馬市の男性漁師(六五)は「原発事故での漁業へのダメージを考えると、海底下に処分揚を造るなんて話は、日本のどこの漁業者にとっても受け入れられない。絶対起きないと言われていた原発事故が起きた以上、海底下の処分揚の安全性も完全に信じることはできない」と語った。

「もしかしたら、福島第一原発の近くに造るということになるんじゃないか。せっかくうまく行きかけている漁業の復興が駄目になってしまう」

「万々歳の選択肢はない」

もちろん、懸念される問題が起きるとは限らない。藤村氏は、推進する側の説明が足りないことを問題視する。「問題が起きないように頑張る、という言い分は、原発事故前の『安全神話』と同じだ。地上だろうが地下だろうが、核のごみの最終処分に、万々歳という選択肢は存在しない。それでも、既に発生したごみをどう処分するか。覚悟の上での国民の合意が必要だ」

九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続き、関西電力高浜原発3号機(福井県高浜町)が先月、再稼働した。使用済み核燃料がまた増える。最終処分揚が決まらず、再処理事業がうまく進まなければ、いずれ原発内の燃料貯蔵プールは満杯になる。

ドイツ:アッセ核廃棄物貯蔵所に浸水:二進も三進もいかない核のゴミ

https://youtu.be/-3Ur6FxmVKo

原発という「麻薬」

玄海町・最終処分場問題

(東京新聞【こちら特報部】)2016年5月10日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016051002000146.html

九州電力玄海原発のある佐賀県玄海町の岸本英雄町長が先月下旬、高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設をめぐり、国との協議に前向きな発言をした。町長はその後、発言をトーンダウンさせたが、背景には玄海原発1号機の廃炉に伴う町財政の減収が透ける。原発依存という「麻薬」だ。一方、国は九日の東京を皮切りに、最終処分場の必要性を訴えるシンポジウムを全国で開き始めた。

(池田悌一、沢田千秋)

最終処分場撤回せず

岸本町長が最終処分場の受け入れに前向きな姿勢を示したのは、先月二十七日のことだった。

「こちら特報部」は九日、あらためて町役場で岸本町長に真意を聞いた。

町長は「自ら手を挙げるつもりは、いまのところ全くない」としつつも、「国が玄海町を最終処分場の適地と判断し、調査を要請してくれば、協議に応じ、住民にも説明する。町民も原発には一定の理解がある。国のエネルギー政策には協力したい」と話した。

高レベル放射性廃棄物は原発の使用済み核燃料を再処理し、プルトニウムなどを取り出した後の廃液。これをガラスと混ぜて「ガラス固化体」にする。これが無害化するまで、数万~十万年の間、生活環境から隔離する必要がある。その隔離場所として、地下三百㍍より深い地層の岩盤に埋める(地層処分)方式を採用する計画だ。

岸本町長は「中山間地域の玄海町は平地が少なく、リアス式海岸で海底が浅いため大型輸送船は入りづらい。処分場には適さない」と言うが、九電の広報担当者は「玄海原発付近の地層は二百万年動いておらず、安定している」と語る。

岸本町長は二〇〇六年八月に就任。一二年に、町長の実弟が社長を務める建設会社「岸本組」(佐賀県唐津市)が○五~一一年度にかけ、電源立地地域対策交付金など「原発マネー」を財源とする同町発注工事を二十五億円以上受注していたことが発覚した。

総事業費十五億五千万円で、岸本組が建てた「次世代エネルギーパークあすぴあ」は一三年に完成した。入館無料の施設を孫と訪れた唐津市の主婦(五八)は「最終処分場が安全なら、原発立地自治体が受け入れるべきだ」と言い切る。

町内で買い物をしていた大工の男性(七〇)も「原発のおかげで町民税も電気代も安く、道路も舗装された。処分場は怖いが、よそでは無理」と笑う。漁港にいた漁師の妻(六三)は「原発が来た時から覚悟しとった」と言葉少なに立ち去った。

「これいかんどー」言える町民ほぼいない

「『これいかんどー』と声高に言える町民はほとんどいない。誰のおかげで町が成り立っとるか、と怒られるから。沈黙の町だ」

処分場建設に反対する藤浦皓(あきら)町議(七九)はそう話す。「原発が来た後も町の人口は減り、農業も漁業も衰退し、今や『限界』町だ。地場産業は育たず、町長の会社ばかり潤ってきた」

原発の誘致段階から反対を続ける東光寺の元住職仲秋喜道さん(八六)は「地震大国の日本に安全な場所などない。町長は経済産業省や九電と話し合った末に発言したに違いない。アドバルーン的な役割を町長が務めて、町民やマスコミの反応を見ているのだろう」と強い警戒感を示した。

廃炉で町財政減収

町の財政は完全な原発依存型だ。同町によると、一六年度の当初予算ベースで歳入七二億五千万円のうち、原発関連の固定資産税や交付金、補助金が59%。一四年度決算では、固定資産税の約九割が九電の負担分だった。ただ、昨年四月に玄海原発1号機が廃炉になり、一四年度に一六億円だった電源立地交付金は、一六年度には一二億円ほどに落ち込む見込みだ。

ちなみに玄海原発3、4号機は現在、再稼働に向けた新規制基準に基づく適合審査中だ。町長の発言は再稼働への弾みとなると同時に、町財政の減収を補う新たな関連施設の誘致が狙いという見方が強い。

この点を聞くと、岸本町長は「お金に貧窮して、処分場受け入れを考え付いたと思われるのは心外だ」と不快感をあらわにした。

必要性訴えるシンポ始まる

岸本町長に話を聞いた9日、東京でも最終処分場をめぐる動きがあった。

東京・大手町で、経済産業省資源エネルギー庁と電力会社が資金拠出する経産相の認可法人、原子力発電環境整備機構(NUMO)の共催で、「いま改めて考えよう地層処分」というシンポジウムが開かれた。東京を皮切りに、全国九カ所で開かれる予定だ。

最終処分場はNUMOが0二年以降、候補地を公募したが、応募は0七年の高知県東洋町だけ。しかも住民の反対運動から町長が辞職に追い込まれ、出直し町長選で反対派が当選したため、応募は撤回された。

その後、進展のない状況に業を煮やした国は昨年、自治体の公募方式から国が自治体に申し入れる方針に転換。シンポジウムはその「地ならし」に当たる。

あいさつに立ったNUMOの近藤駿介理事長は「安全性を最優先に調査を進めていく」としながら「処分場を受け入れていただければ、さまざまな事業インフラや生活インフラの整備を通じて、地域の持続的発展を実現させる決意だ」と利益誘導を忘れなかった。

質疑では、参加者らから「もし廃棄物の容器が壊れたらどうなる」「このシンポで同意を求めようというのか」といった声が上がった。それに対し、主催者側は「容器は頑丈」「ご理解をいただくためのシンポだ」と説明に追われた。┐(´д`)┌

処分場整備急ぐ国

再稼働の障害 除く思惑

ただ、国が最終処分場の決定を急いでも、前提となる再処理はできる状態にない。青森県六ケ所村の再処理工場は二0回以上、完成予定を延期している。

今回の岸本町長の発言翌日、東洋町で最終処分場の応募を撤回した沢山保太郎前町長が、玄海町役場を訪れ、抗議文を提出した。

その沢山前町長は「もし地下で事故が起きれば、手が付けられない。地域住民の考えもよく聞かずに、町長が独断で判断するのは許されない」と憤る。

「当時の東洋町も財政はじり貧状態で、負債が予算額の二倍に膨れ上がっていた。元町長は数千億円の経済効果というアメに目がくらんだのだろう。だが、電力は都会で大量に使いながら、ごみはさびれた地域に捨てればいいという差別的な考えは通らない」

九州大の吉岡斉教授(原子力政策)は「原発マネーで潤うのは、地方自治体と建設業界。いずれの利権にも関わる玄海町長は、処分場計画が国主導に転換されたことで『取り残されてはいけない』と危機感を抱いたのだろう」とみる。

「使用済み核燃料は、このまま百年置いておいても問題はない。新たな置き場がなくなると言うなら、原発を再稼働させなければいい。政府は逆に最終処分場の整備を急ぐことで、再稼働の障害を取り除こうとしているのだろう。福島原発事故の対応という喫緊の課題にも十分に取り組めていないのに論外だ」

絶対原子力戦隊スイシンジャー

https://youtu.be/0AcQJE_R0iw

第14・15回Light Up! Journal 小出裕章先生 今中哲二先生 / 「ゴミと麻薬」

標的の村 ´・ω・) 深刻な対米従属の実態 (・ω・`

米軍が1960年代、ベトナム戦争のゲリラ戦訓練などのために沖縄本島の米軍北部訓練場に設置した通称「ベトナム村」において高江の住民をかり出し、ベトナム人の格好をさせ、ベトコンを探し出して捕まえる訓練を行った。

『標的の村』劇場予告編

https://youtu.be/rJcJSZJ4qoI

日本にあるアメリカ軍基地・専用施設の74%が密集する沖縄。5年前、新型輸送機「オスプレイ」着陸帯建設に反対し座り込んだ東村(ひがしそん)・高江の住民を国は「通行妨害」で訴えた。反対運動を委縮させるSLAPP裁判だ。わがもの顔で飛び回る米軍のヘリ。自分たちは「標的」なのかと憤る住民たちに、かつてベトナム戦争時に造られたベトナム村の記憶がよみがえる。10万人が結集した県民大会の直後、日本政府は電話一本で県に「オスプレイ」配備を通達。そして、ついに沖縄の怒りが爆発した。

2012年9月29日、強硬配備前夜。台風17号の暴風の中、人々はアメリカ軍普天間基地ゲート前に身を投げ出し、車を並べ、22時間にわたってこれを完全封鎖したのだ。この前代未聞の出来事の一部始終を地元テレビ局・琉球朝日放送の報道クルーたちが記録していた。真っ先に座り込んだのは、あの沖縄戦や米軍統治下の苦しみを知る老人たちだった。強制排除に乗り出した警察との激しい衝突。闘いの最中に響く、歌。駆け付けたジャーナリストさえもが排除されていく。そんな日本人同士の争いを見下ろす若い米兵たち……。

本作があぶりだそうとするのは、さらにその向こうにいる何者かだ。復帰後40年経ってなお切りひろげられる沖縄の傷。沖縄の人々は一体誰と戦っているのか。抵抗むなしく、絶望する大人たちの傍らで11才の少女が言う。「お父さんとお母さんが頑張れなくなったら、私が引き継いでいく。私は高江をあきらめない」。奪われた土地と海と空と引き換えに、私たち日本人は何を欲しているのか?

http://hyoteki.com/

本格報道INsideOUT<シリーズ・映画で戦争を考える>

「標的の村」

http://dai.ly/x137rr3

沖縄・東村 怒りの高江

参院選の審判無視 翌日から資材搬入

米軍ヘリパッド建設強行狙う

(しんぶん赤旗)2016年7月16日

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-16/2016071601_01_1.html

参院選で改めて「辺野古新基地ノー」「オスプレイ反対」の沖縄の民意が明確に示されたにもかかわらず、安倍政権は、沖縄県東村高江(ひがしそんたかえ)の米軍ヘリパッド(着陸帯)建設工事を月内にも強行する構えです。投票日翌日の11日以降、反対する地元住民らを強制排除して工事用資材の搬入を続けています。週明けには全国の機動隊約500人を投入しようとしており、現地住民らは、支援を訴えています。

高江 米軍ヘリパット 5日連続資材搬入に抗議

ウチナーンチュは負けぬ

(しんぶん赤旗)2016年7月16日

機動隊大量投入計画も

米軍ヘリパッド(着陸帯)建設が強行されようとしている沖縄県東村高江(ひがしそんたかえ)の米軍北部訓練場のメインゲート前では、15日も建設に反対する住民らの抗議の座り込みが続きました。

午前6時、機動隊員約60人が県道に広がり住民ら十数人の抗議行動を抑え込み、沖縄防衛局が工事用資材を搬入しました。プレハブの資材や容器、タンクなどを積んだ大型トラックや工事関係車両など約50台が基地内に入りました。資材搬入碍1111日から5日連続と

なります。

住民らは、「高江の森を守ろう」「ウチナーンチュ(沖縄県民)は負けない」と声を上げ続けました。

ゲート前の県道わきには機動隊が車両を止め、抗議行動を妨害するように柵が設置されています。週明けにも全国から機動隊が大量投入される予定で、住民らは警戒を強めています。

同村高江に住む清水亜生さん(36)は、ヘリパッドを使用する垂直離着陸機オスプレイの騒音と低周波がひどく、睡眠障害で体調を

崩し、ずっと風邪気味だといいます。5ヵ月の息子も運日の飛行で眠れず、泣いて嫌がっています。

「昨日も夜9時から1時間、飛び続けていました。落ちてくるのではないかと恐怖を感じ、ストレスになっています」と清水さん。「自然豊かで子どもの成長にもいい環境なのに、このままでは人の住めないところになってしまう。沖縄に住んでいる人の人権を考えてくれないのか]と声を絞り出すように訴えました。

現場に来て見てほしい

日本共産党東村議伊佐真次(まさつぐ)さん

機動隊を大量動員するのは今回が初めてで、何がなんでもヘリパッドを造ろうという圧力を感じます。山奥の見えにくいところでやりたい放題。県民の民意は無いに等しいのでしょうか。

米軍機の騒音がひどく、事故の危険も常につきまとっています。沖縄を犠牲にしてでもアメリカに顔を立てるためにこんなに異常なことをやるのが安倍政権だということを全国の人にも知ってほしい。これを許せば全国でもこうした無理強いをしてくるでしょう。

資材搬入がどんどん行われています。非暴力の抗議行動を続けるには多くの人数が必要です。是非、無理のない範囲で高江に支援に来ていただき、現場を見てほしいと願っています。

解説

住民を標的どこが「軽減」

沖縄県内最大の演習場である米軍北部訓練場(国頭村・東村、約78平方㌔㍍)の高江集落周辺で、同演習場の約40平方㌔㍍返還の条件として計6ヵ所のヘリパッド(すでに2ヵ所完成)建設が狙われています。

安倍政権が高江で強行姿勢を強めているのは、辺野古新基地建設が進まない下で北部訓練場「過半」の返還が実現すれば、全国の米軍専用基地面積の74%が沖縄県に集中するという現状が数字上は改善し、「負担軽減」をアピールできるからです。

また、辺野古の工事と同時並行で進めることで、抗議行動の分断を図る狙いもあるとみられます。

しかし、「負担軽減」どころか、日常的に住民を標的にした訓練が横行しているのが実態です。海兵隊員が民家に向かって銃を構えている姿もしぱしば目撃されています。

1996年のSACO(日米特別行動委員会)合意以来の日米両政府の狙いも、「負担軽減」ではなく、基地の再編・強化が主眼でした。北部訓練場は98年には正式名を「ジャングル戦闘訓練センター」(JWTC)に改称され、対ゲリラ訓練やヘリの超低空飛行、兵士のつり下げ飛行などあらゆる戦闘訓練の拠点となっています。

さらに、防衛省の2012年の内部文書からは、自衛隊との共同使用が検討されていることも判明しています。横田基地(東京都)へのCV22配備や辺野古新基地とも連動し、今後は国内オスプレイの一大訓練拠点になる可能性もあります。

小中学生騒音゛気になった”77% 東村でアンケート

琉球大工学部渡嘉敷准教授調査

東村ではヘリパッド2ヵ所が米軍に先行提供されてから「音環境」が急速に悪化しています。琉球大学工学部の渡嘉敷健准教授は今年4月、同村内の小学校4~6年生と中学校1~3年生を対象にアンケートを行い、その結果について14日、東村役場で報告会を行いました。アンケートは94人から回答を得、回収率は93%。

「学校で遊んでいるときや授業を受けているときに飛行機やヘリコプターの音が気になったことがありますか」の問いに、「よくある」39%、「ある」38%、「あまりない」19%、「ない」は4%でした。

「オスプレイの音を聞いて怖いと思ったり、嫌な気持ちになったことがありますか」の問いには、「よくある」6%、「ある」34%、「あまりない」24%、「ない」36%。

自由記述では、「いつも飛んでいるときに落ちてきそうで怖い」「うるさくで寝られない、家の上は飛ばないでほしい」「夜10時頃よく空を飛んでいるのでうるさい」「うるさくて授業に集中できないことがある」などと訴えています。

渡嘉敷氏はアンケート結果について「夜間遅くまで訓練を行っていることで、児童生徒の睡眠が脅かされていることを、調査の自由記述から知ることができた。学校周辺の音環境はとても悪化していると考えられる」と分析しています。

陸上自衛隊の特殊任務部隊が米海兵隊の戦術を観察・ジャングル戦闘訓練センター(沖縄・北部訓練場)の共同利用を検討

https://youtu.be/Xy8RnQz9umA

琉球諸島の将来に関する日本の天皇の見解

テレメンタリー2012標的の村

国に訴えられた東村・高江の住民たち

https://youtu.be/raJ8vTr8r4c

事故が多発しているアメリカ軍機「オスプレイ」の着陸帯が自宅のすぐ近くに建設されると聞き、やめてくれと声を上げた沖縄県東村・高江の住民たち。6人の子供を抱える安次嶺現達さんは「住民の会」を作って座りこんだところ、国に「通行妨害」で訴えられてしまった。

国が、国策に反対する住民を訴えるという前代未聞の裁判。

反対意見を封じ込めることを目的に権力のある側が個人を訴えることをアメリカではSLAPP裁判とよび、多くの州で禁じている。しかし日本にその概念はなく、被告にされた高江の住民らは3年半に及ぶ裁判の間、資金も時間も奪われ身体的・精神的な苦痛を強いられた。沖縄の住民運動が最後の抵抗手段にしてきた「座りこみ」。それを「通行妨害」に矮小化して住民を裁判にかける手法が成立するなら、国に都合が悪い沖縄の声はますます封殺されてしまう。

人口160人の高江集落はアメリカ軍のジャングル訓練場に囲まれている。頭上では日常的にヘリが旋回し、住民らは「まるで自分たちがターゲットだ」と憤慨する。

それは消して大げさではなかった。実際にアメリカ軍は、高江区民を標的に訓練をした知られざる歴史があった。ベトナム戦当時、沖縄の山岳地帯に襲撃訓練用の村が作られていた。その「ベトナム村」に近くに住む高江の住民たちが連行され、ベトナム人役をやらせられていた。

現在建設予定の6カ所のヘリパッドも、ちょうど集落を取り囲む配置になっており、そこにオスプレイが来ることも明らかになった。住民らは、高江をさらに標的にするような基地建設は許せないと、(※2012年)10月のオスプレイ配備に向け、正念場の座りこみを続けている…。

米軍「対ゲリラ戦」訓練で県民を徴用

新川区民を狩り出す

(人民)1964年9月9日

激化する演習で荒らされる山村

敗北につぐ敗北をかさね、もはや南ベトナムから追い出されるのは時間の問題となっているアメリカ帝国主義は、その侵略拠点となっている沖縄で必死になって戦争拡大の演習を強化しているが、日本国民である県民をかれらの対ゲリラ訓練にかり出すという重大行為に出ている。これはアメリカの19ケ年にあたる占領支配の中でもかってなかったことであり、県民を直接侵略戦争の「協力者」に仕立てるもので、重大な問題であるとして県民各階層の間に激しい怒りの声がわきおこっている。

米第3海兵師団は、8月26日東村高江-新川の対ゲリラ戦訓練場で、ワトソン高等弁務官、在沖第3海兵師団長コリンズ中将の観戦のもとに、「模擬ゲリラ戦」を展開した。この訓練には乳幼児や5,6歳の幼児をつれた婦人を含む約20人の新川区民が徴用され、対ゲリラ戦における南ベトナム現地部落民の役目を演じさせられた。作戦は米海兵隊1個中隊が森林や草むらに仕掛けられた針や釘のワナ、落とし穴をぬって「ベトコン」のひそむ部落に攻め入り、掃討するという想定のもとに行われた。

その日、米軍は新川区からつれてきた人々を、南ベトナム現地民の住む家として作った茅葺き小屋におしこめ、その中に仮想ベトコン2人を潜伏させた。また、彼らは南ベトナムに似た状況を作り出すためにあらかじめ部落から山羊を借りていき、小屋の周囲にこれを放った。「対ゲリラ戦」は50人の海兵隊員が彼らを悩ましている「ベトコン」2人を捉え、筋書どおりの「成功」をおさめて終わった。

以上が実戦さながらの情況のもとで行われた「対ゲリラ戦」の模様である。さて、それでは問題化している新川区民の訓練への駆り出しはどのようないきさつをだどって行われたのであろうか。

中略

「ねえさん出せ」と放火

新川区民をはじめ山に依存して生計を立てている東村の人々は、山林の中に雨露をしのぐための小屋をつくっている。「対ゲリラ訓練場」の司令官(少佐)は自らヘリコプターを操縦、小屋をめがけて焼夷弾を投下し焼き払った。これは南ベトナムにおけるナパーム弾、焼夷弾投下を地でいく訓練である。焼夷弾はさいわい、部落民が入っていた小屋に命中せず、側にそれたので、中にいた人々は九死に一生を得たと話している。

山の中には夜となく昼となく、米兵が潜伏しているため、婦人たちは一人ではもちろん、少人数で山に出かけることはできない。婦人たちは必ず、7、8名、10名ずつ組を組んで薪とりに行く。昨年9月頃、10名組の婦人たちが山に着いたとたん、偵察飛行中の米機がこれを発見し、まもなく訓練場から米兵たちがやってきて逮捕した。米軍では「訓練場に拾い物をしに入ったから捕えるのだ」といっていたが、これは明らかに口実であった。いうまでもなく彼女たちが捕えられたところは米軍のいう立入禁止区域ではなく、普通の国有林だった。このように米軍は高江の住民を本当のゲリラとみなして、これを対象に対ゲリラ戦訓練を行っているのである。

それだけではない。彼らは婦女子を恥ずかしめようとしたり、区民の家を焼き払ったり、農作物を盗んで食べるなど幾多の悪事を働いている。さらに6月の下旬、高江-小浜の上に火事がおこり、江洲義仁さん所有の三間四方の空家が全焼した。

この日午後8時頃江洲さんの家屋に隣り合わせの石原昌亀さん(62)のところに米兵3人があらわれ、「ねえさんを出せ」とせまった。石原さんが「ねえさんはいない」と答えると、「ノー、ねえさんある。ウソ!」といって、家の後ろにまわり、火を放ったのである。かれらは放火しても逃げはせず、近くの空家の床下に隠れていた。

小浜の上の部落には戦後、約9軒の家があったが、交通の不便、物騒であることなどの事情により、次々と引き上げ、事件のあった頃には石原さんと高里盛保さん(32)の家がわずかに2軒残っていただけだった。米兵は高里さんの妻カズ子さんを狙って襲ってきたのである。さいわい、30分後には新川区民が救援にかけつけたため、類焼を防ぎ、その他の被害も食い止めたわけである。

この事件でこの部落にはこれ以上住めないというので石原さん夫婦はコザ方面に出稼ぎに出ている子どものところへ、高里さんは新川にいる親戚の家に間借りし、それぞれ引き上げていった。いまや小浜の上部落は人間が一人もいない部落となり、かっては部落民が住んでいた家がそのまま残されその荒廃した姿がアメリカ帝国主義に踏みにじられた沖縄の姿を象徴しているかのようである。

自衛手段とる区民

米軍はまた、パインを盗んで食べたり、狭い道路から車を猛スピードで運行、村の電柱をへし折ったり、県民の車に衝突し、大きな被害を与えるなど、全く戦場と同じ行為をやっている。もちろん、県民に与えた損害に対しほとんど賠償を行っていない。ではこのように言語に絶する蛮行を働いている米軍にたいし新川区民はどう抵抗し、たたかっているのであろうか。

今から約10年前、米第3海兵師団対ゲリラ訓練部隊がきた直後のことである。ある日の晩11時頃、米兵が新川区のある婦人をはずかしめようとした。これに怒った区民は子どもから年寄にいたるまで全員部隊に押し掛けた。区民は婦人をはずかしめようとした犯人の米兵を引き出すよう要求し隊長にたいし謝罪と今後このようなことをしないという保証を求めたが、部隊長は当初区民の要求を一切拒否してとりあわなかった。そこで県民は部隊の前に薪を運び、これをともし、「もし米軍が犯人の米兵を捕え、このようなことは再びやらないという約束をしなければ、われわれは薪をたき、いつまでもがんばる」と宣言、そのとおり実行した。

ついに一昼夜が過ぎ、翌午前11時頃、部隊長が区民の前にあらわれ、「全将兵を整列させ、首実験をすれば誰が犯人であるか、君たちは指摘できるか」と聞いた。区民はいささかのためらいもせず全隊員を整列させるよう要求した。 米兵は整列した。いよいよ首実験だ。何百人という米兵の中から区民は3人の米兵を見つけだし、部隊長につきつけた。米兵は全区民の前で犯行を認めたのであれほど強気だった部隊長も認めないわけにはいかなかった。

結局、部隊長は「今後自分の部下にこのようなことはさせない」と約束させられたたかいは区民の完全な勝利となった。だが米軍は犯人の米兵を罰せず、事件がすんで間もなくすると、彼は再び部隊に姿をあらわしていた。

新川区民はたたかいのなかから自分たちの生命と権利を守る手段を学んだ。すなわち、米兵の悪あがきに反対して団結することを---。それ以来、新川区では米兵が区民に危害を加える場合青年会長の非常招集でまず青年会員が集合、さらに全区民を動員して対処するという自衛手段をとっている。いま、15人の青年会員は何時でも非常事態に応じられるように、その態勢を固めている。

しかしこのように勇敢なたたかいの経験をもつ新川区民の自衛手段にも限度がありいまこそ全県民がベトナム侵略反対闘争の一環として対ゲリラ訓練に抗議するたたかいをくまなければならないときである。

東京・米軍横田基地変貌

より攻撃型へ

自衛隊との「調整所」で密接に

(しんぶん赤旗)とくほう・特報 2016年2月22日

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-02-22/2016022203_01_0.html

在日米軍司令部が置かれ、首都東京に居座る横田基地がいま変貌を遂げようとしています。日米新ガイドライン(軍事協力の指針)や戦争法を実行する米軍・自衛隊の「調整所」が設置されるとともに、特殊作戦機CV22オスプレイの常駐化などで、より“攻撃型”の戦争拠点に変わろうとしています。周辺住民は「戦争の拠点、横田基地はいらない」と声をあげ続けています。

(山沢猛)

訓練拡大で住民被害増加

「ブオーーン、ブオーーン…」

爆音が頭上から覆いかぶさるように襲い、重い低音が腹に響きます。米軍横田基地所属のC130輸送機の「夜間訓練」は底冷えのするこの日、午後6時15分から始まり、9時までくりかえされました。翼を傾けて、あきる野市の上空をぐるぐる旋回する姿も。

基地から2㌔㍍の同市二宮に住む前田眞敬さん(71)は「低空の時はもっと騒音がひどい。隣のお年寄りは『低空で迫ってくるようで怖い』といっています。わが物顔のやりかたで、市役所にたいし(当局に)抗議するよう申し入れました」と怒ります。

あきる野市は、爆音被害が最も激しい横田基地滑走路(全長3353㍍)の延長線上一帯から外れています。そのため訓練拡大の被害をうけながら、なんの補償もありません。

C130輸送機の夜間、低空、旋回訓練が激しくなったのは、航空自衛隊横田基地が新設された2012年からです。

さらに外来機が激増しています。1月20~26日に、レーダーに捕捉されにくいステルス戦闘機F22が14機、F16戦闘機6機が飛来したことが、周辺住民を驚かせました。この飛来は防衛省も事前の通告を受けていませんでした。

「横田基地の撤去を求める西多摩の会」の高橋美枝子代表は「ベトナム戦争が終わった後は横田基地は兵たん・輸送基地です。これだけの戦闘機が一度に来たことはありません。横田をより攻撃的な拠点に変えたいという日米両政府の狙いがはっきり見えています」と話します。

オスプレイも特殊部隊も

昨年、米政府が特殊作戦機CV22オスプレイを2017年後半まで3機、21年まで7機、計10機配備し、要員430人を横田基地に常駐させると発表。兵士・乗組員41人の死者を出している危険なオスプレイの配備に、住民は「オスプレイは来るな」という声を高くあげました。

「特殊作戦部隊の訓練の先取り」と住民が警戒するのが、パラシュート降下訓練。2012年1月に、アラスカの部隊の訓練に始まり、その後、沖縄の特殊作戦部隊などが横田で実施。降下人数は15年までの4年間でおよそ2000人にのぼります。

在日米軍研究者の軍事リポーター石川巌さんは「横田に来るCV22の親部隊は、昔から嘉手納基地にある空軍の第353特殊作戦航空群。ここに特殊作戦機MC130コンバットタロン(たたかう猛鳥の爪)など十数機がいる。任務は敵勢力の背後に夜間に潜入し兵士を投入、回収することで、『こうもりネコ』軍団の異名を持つ。CV22はMC130の弟分だ」といいます。

CV22オスプレイは、沖縄に24機いる海兵隊のMV22と機体は同じですが、専門機器をつけています。

石川さんは東富士演習場(静岡県御殿場市)で、オスプレイ訓練通報に反して直前に中止という〝ドタキャン〟が9回も繰り返されたことを体験(2014年9月から翌年6月)。「そのとき富士山麓が雪や悪天候だったのを、自分の目と肌で確かめた」そうです。

その後調べ直した英語文献で「オスプレイは結氷が予想されている地域での飛行は、現在、禁止されている。氷結防止装置が故障しやすく、天候レーダーを持っていないからだ」(2009年米会計検査院リポート)との一節を見つけて「あっ」と声をあげたといいます。その後も、高地や砂漠に弱い、エンジン故障が起きやすいなど〝特異体質〟ぶりがいろいろわかったといいます。

この冬も10月18日以降、冬季の本州には姿を見せない一方、温暖地の長崎県佐世保には12月と1月で4回、のべ6機が飛んできています。

隣接するF35整備拠点化

2014年12月、米政府は、今後主力となるステルス戦闘機F35Aのアジア・太平洋での地域整備拠点(リージョナル・デポ)を、オーストラリアと日本におくと発表。その後、機体の整備は三菱重工業(愛知県の小牧南工場)、エンジンは横田隣接のIHI瑞穂工場(旧石川島播磨重工業)にすると発表しました。

IHIではエンジン組み立てと試運転設備のため地上5階建ての新工場建設中(3月末完成予定)で、専用ゲートもつくられます。

防衛省はF35Aを42機取得予定で、米国の同盟国も導入をすすめており、世界では3000機を超えると試算されています。

昨年9月、日本共産党が暴露した自衛隊内部文書で、自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長が14年12月訪米時「今回F35のリージョナルデポが日本に決まり…、本件は相互運用性向上のために重要な決定であると認識している。オスプレイのリージョナルデポも置いていただければ」と話していました。

「横田基地の撤去を求める西多摩の会」の寉田一忠事務局長は「整備工場が稼働すれば、アジア・太平洋各地からF35戦闘機が頻繁に飛来することは間違いないだろう」と懸念を表明します。

戦争に組み込む日米同盟

「横田基地は、日本にたいする政治的支配の拠点でもあり、在日大使館・太平洋軍司令部(ハワイ)・在日米軍司令部・自衛隊統合幕僚監部と密接な関係が築かれている」。こう指摘するのは、日本平和委員会代表理事の内藤功弁護士です。

2005年10月、日米安全保障協議委員会(日米2プラス2)が決めた米軍再編計画にもとづき、航空自衛隊横田基地が新設されました(12年)。米軍と自衛隊との「共同統合運用調整所」設置がされ、「平時」から「戦時」まで切れ目なく、米軍と自衛隊が情報を共有し連携する仕組みがつくられました。

在日米軍司令部と中庭をはさんで置かれた自衛隊航空総隊司令部の庁舎地下には「調整所」が置かれ、米軍・自衛隊の要員が対面で任務についています。

「西多摩の会」の高橋代表は「日米同盟の深化が安倍政権によって加速され、それが横田基地にも表れています。2000万署名はじめ戦争法廃止のたたかいを強めるとともに、日本を戦争に組み込む日米同盟そのものの危険性を告発していきたい。住民一人ひとりの平和な世界で生きたいという願いを大切にしていきたい」と話します。

横田に空軍用 海軍も検討

千葉・木更津で日米の「整備」拠点工事開始

オスプレイの”巣”に

(しんぶん赤旗)とくほう・特報 2016年3月16日

垂直離着陸機・オスプレイの「定期機体整備」拠点の工事が、東京湾に面した陸上自衛隊木更津駐屯地内(千葉県木更津市)で始まっています。昨年5月のハワイでの墜落・死亡事故など兵士・乗務員41人の死亡者を出している危険なオスプレイの整備場化に、周辺自治体の住民は「オスプレイはくるな」の声をあげています。

(山沢猛)

木更津市の渡辺芳邦市長は2日の市議会で、整備・配備中止を求めた日本共産党・佐藤多美男議員の質問に、「現在、工事の準備作業をすすめていると聞いている」と答えました。市内外の2社が防衛省と契約し、駐屯地内の「K格納庫」にスプリンクラーなど消火設備、塗装区画の設置や機械・電気工事の準備作業をしています。工事は12月28日までの予定。経費は日本の負担です。

さらに滑走路近くに耐熱型のホバリング(空中停止)エリアを新設します。

来年から米軍機

整備場が完成すると、沖縄の米海兵隊普天間基地のMV22オスプレイ24機が順次、木更津に来て、1機当たり3~4カ月かけて分解整備を行う、対象は「年間5~10機」です(防衛装備庁)。年間10機なら常時3、4機が木更津に居座ることになります。

米軍の入札で富士重工業が昨年10月定期整備を受注。オスプレイ4機を収容できるK格納庫で分解し故障部品があれば交換・修理したり、排水・廃液をだす塗装も行います。富士重工の前身は戦前の軍需産業・中島飛行機で、戦後、財閥解体の対象になりました。

日米一体を美化

政府はこの整備拠点をどう位置づけているのか―。

安倍首相は1月22日の所信表明演説の日米同盟強化の項で、「沖縄の基地負担軽減」の一つとして「オスプレイの定期整備は千葉・木更津駐屯地で行う」と表明しました。危険な低空飛行を繰り返す24機ものオスプレイを沖縄に押し付けておきながら負担軽減はありえず、米軍機の定期整備拠点を首都圏に固定化することを〝改善〟のように言うのは、主権と国民の安全を無視した態度です。

昨年9月、日本共産党が暴露した自衛隊内部文書では、自衛隊制服組トップの河野克俊統合幕僚長が2014年の訪米時に、米軍最高幹部と会談。そのなかで、安倍内閣で軍事予算が増加傾向にあるため、次期戦闘機F35、無人機グローバルホーク、オスプレイなどの自衛隊導入が決まったと報告するとともに、F35だけでなく「オスプレイのリージョナルデポ(=定期整備拠点)についても日本に置いていただけるとさらなる運用性の向上になる」と要請しました。これが昨年の米軍による木更津整備拠点化の表明につながった可能性は大です。

日本政府が佐賀空港配置を狙い18年度末から導入を開始するV22オスプレイの整備も、米軍と同じ場所でできることを「運用性の向上」といっているのです。

制服組トップが米軍と同じ兵器をそろえ、その定期整備拠点を首都圏にもってくることをお願いするという異常で危険な米国追随の姿が表れています。

住民説明会なく

木更津がオスプレイの整備拠点になれば、来年から沖縄の米軍オスプレイが年間通じて飛来し、整備が終われば周囲で「試験飛行」を繰り返すことになります。しかし、防衛省は市当局に「安全」と説明しますが、住民への説明会は一度も開いていません。

「きわめて不当。おそらく防衛省も自信がないからでしょう」と話すのは、「オスプレイ来るな いらない住民の会」(吉田勇悟会長)事務担当・野中晃さん。「その証拠に、たとえば飛行ルートの説明では、自衛隊と同じく市街地でなく海側上空の経路(場周経路)の使用を『考えている』とか、米軍には周辺に配慮した時間での離発着を『要請する』とか、試験飛行も自衛隊と同じ地域でやるよう『要請する』とか、日本側が考えたり要請しているだけです。そうなる保障を米軍から何もとれていないのではないか」と指摘します。

首都圏はどう変わるのか―。米軍横田基地(東京都)では空軍特殊作戦機CV22オスプレイ部隊の17~21年配備(計10機)が狙われています。

米海軍は空母に搭載できるHV22オスプレイの導入を決めており、横須賀や厚木基地(神奈川県)も配備の対象になりえます。米軍や安倍政権の思惑を許せば、首都圏がオスプレイ(猛鳥ミサゴのこと)の〝巣〟にされる危険が高まります。

これはイカン!( ゚Д゚)

新聞と娯楽雑誌ぐらいの違いがある見出し。きょう7月23日の一面トップ。ポケモンに浮かれている時、沖縄では国家権力が牙をむき出しにしていた。何を取り上げるかでこうも違う。東京と朝日で、見事に日本の光と影を映しだした。 pic.twitter.com/KpR9gnArrs

— 高瀬毅 (@seitakajin) 2016年7月23日

20160722-報ステ・高江報道

http://dai.ly/x4ld4xn

【沖縄・高江】女性の首を締める機動隊

https://youtu.be/_GBrJqYhcmk

警察車両に はねられ 倒れた男性。はねた警察官は救けに降りてこようともしなかった。=21日午後6時49分頃、撮影:田中龍作=

RBC THE NEWS「東村高江ヘリパッド工事再開」2016/07/22

https://youtu.be/rxQq3u_DN2Y

横田の空兵 地元の中学校でミニ・ブートキャンプを指導

Yokota Airmen provide a mini boot camp to middle school students

http://www.yokota.af.mil/News/ArticleDisplay/tabid/2053/Article/837341/yokota-airmen-provide-a-mini-boot-camp-to-middle-school-students.aspx(リンク切れ)

July 14, 2016

Original text by Yasuo Osakabe

374th Airlift Wing Public Affairs

「右向け右!・・・左向け左!」アメリカの軍人たちが戸惑う日本の生徒たちに動作の指示を出す号令が校庭に響いた。

だが、これは軍の学校とは違う。7月2日、地元の武蔵村山市立第5中学校の生徒たちが、同校の第13回5中フェスティバルの一環として横田基地第374医療群のメンバーが指導するミニ・ブートキャンプ「障害物競走コース」に参加した。

第374医療支援中隊カスタマーサービス下士官指導責任者ゲアボン・ハミルトン軍曹は「我々と地元の生徒たちが交流ができる他に類のない方法だと思う。我々としても日本の中学校を訪問し、生徒たちと交流できたことは有意義な経験だった」と振り返る。

同コースでは、中学3年生の各クラスの生徒たちに整列の動作、マーチング、障害物コースの進み方等を教えた。

「学ぶのに通常一週間掛かるものを、このキャンプでは教える時間が20分に限られた。それに生徒たちは英語を学んでいるものの、言葉の壁もあった。そういうことがあっても、生徒たちはうまく指示を理解し、綺麗に整列してマーチもできた」とドリルコースを指導したハミルトンは言った。

軍のしきたりや伝統を体験するのに加えて、当プログラムは生徒たちに直に生の英語に触れる機会も与えた。

参加した武蔵村山市立第5中学校の生徒の一人ヤマグチ・ヒナさんは、自分もクラスメイトも自分達の英語力が心配だったが、体験を通じて段々と馴染み、指示が分かるようになったと話していた。

「何よりもこれは日本の生徒たちと空兵にとって人生の宝となる経験。我々がこの日本にいることで新しい体験をさせてあげられることの一つ。将来、これらの生徒たちが中学時代の経験を思い起こす時、このコースで楽しんだことを思い出して欲しい」とハミルトンは述べた。

2時間に渡るブートキャンプを通じて、生徒達はアメリカ空軍の一部を垣間見、知る機会を得た。

「弾圧許さない」 怒りの抗議

ヘリパッド工事再開 沖縄の海も森も渡さない

機動隊員が住民排除 高江県道封鎖、生活権はぎ取る

(しんぶん赤旗)2016年7月23日

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-23/2016072303_01_1.html

防衛省沖縄防衛局は22日、同県東村高江の米軍北部訓練場のヘリパッド(着陸帯)建設工事を再開しました。「生活が壊される」と反対する住民らの抗議行動を力ずくで抑え込んでの強行に、現場に駆け付けた県民からは「弾圧は許さない」と怒りの声が響きました。

(柳沢哲哉)

前日深夜から早朝にかけて住民ら約200人がN1ゲート前に座り込む中、全国から大量動員された機動隊が県道を封鎖。午前5時すぎに強制排除を開始しました。

「人が住んでいるんだぞ」「この森の動植物を殺さないで」と訴える住民一人一人を、機動隊員7、8人が取り囲んで腕と足をつかみ、引っ張り上げます。問答無用で手をねじり上げることもしました。住民らを強制排除した後、ゲート前に近づけないように囲い込んで動けなくし、トイレにも行かせません。「人権侵害だ」と抗議の声が上がりました。

県警がゲート前に住民らが止めていた車をレッカー車で移動させました。前日夕に突然、名護警察署長がゲート前を駐車禁止規制して、それを根拠にした撤去です。住民らは「泥棒するな」と抗議し、怒号が飛びかいました。

暴力的な機動隊の対応に、3人が体調を崩し救急搬送される事態となりました。

午後0時20分ごろ、民間警備員約60人がN1ゲート前に配備され、工事用フェンスを設置しました。住民らが座り込んでいたテントを強制撤去し、草刈りなどで整地したあと、ゲートから重機を次々に搬入。プレハブなどを建てました。

同村に住む宮城勝己さん(63)は「県道を封鎖することは住民の生活権はく奪だ。こんなことをして本当に民主国家、法治国家なのか」と憤りました。

「ヘリパッドいらない住民の会」の伊佐育子さん(55)は「暴力を使って押し込めて、法律も何もない。信じられない。生活があるのにそれも自由にできない。人権があるのか。このまま絶対に犠牲にならない。これまで9年間たたかってきた。最後まで頑張りたい」と話しました。

菅長官は工事を正当化するが

「軽減」どころか負担増

菅義偉官房長官は22日の記者会見で、沖縄県東村高江でのヘリパッド(着陸帯)建設強行について。「(ヘリパッド建設で)北部訓練場の過半返還が実現すれば沖縄の米軍基地の面積約2割が減少する。基地負担軽減にも大きく資する」と正当化しました。

実態は「負担軽減」どころか、大幅な負担増です。北部訓練場「過半」返還の条件になっている6ヵ所のヘリパッドは、住民約160人が暮らす高江集落の至近距離にあります。昨年、先行して提供されたN4地区の2ヵ所のヘリパッドには連日のように垂直離着陸機MV22オスプレイやCH53ヘリなど大型の海兵隊機が飛来。集落上空を昼夜分かたず飛行し、深刻な騒音や低周波による健康被害をもたらしています。

国の天然記念物ノグチゲラなど多くの固有種が息づき、生命の宝庫といわれる”やんばるの森”を切り開き、貴重な生態系を破壊することになります。

また、比較的道路から近いN4地区の2ヵ所のヘリパッドも完成まで長い年月を要しました。新たに着工されるN1地区は道路もなく、密林の奥深くにあります。難工事になることは確実です。それまでは、北部訓練場も返還されず、住民はオスプレイの騒音や低周波に苦しめられることになるのです。

安倍政権には、辺野古の新基地建設に加え、1996年のSACO(沖縄に関する日米特別行動委員会)最終報告で合意されたヘリパッド建設も住民の抵抗で進まず、対米公約を果たせないという焦りが垣間見えます。辺野古に加え、高江でも強硬姿勢を見せたことで、沖縄全体で住民の基地に対する反感は高まり、日米同盟の基盤を弱めていることを、安倍政権は気づいていないのでしょうか。

(竹下岳)

参院選翌日沖縄ヘリパッド工事再始動

基地反対民意示しても

(東京新聞【こちら特報部】)2016年7月20日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016072002000132.html

参院選直後、沖縄県東村高江周辺の米軍ヘリパッド建設計画がにわかに動きだした。住民らの反対運動で中断されていた工事の準備が再開され、警視庁など全国から機動隊員も続々集結。先の参院選沖縄選挙区では、自民の現職大臣が落選している。「基地反対」の民意を無視する国の強硬姿勢に、反発が強まっている。

(佐藤大、池田悌一)

基地反対民意示しても

連休明けの十九日午前六時。沖縄県東村と国頭村にまたがる米軍北部訓練場の「N1ゲート」前には、住民や支援者約百人が集まっていた。

集落に近く、米軍輸送機オスプレイに利用される懸念から、ヘリパッド建設予定地に近いこのゲート前では、住民たちが工事車両を通さぬよう車二台を置いて工事に反対している。その二台をガードするよう車数十台が一列に並んだ。車列前で、沖縄防衛局の職員十数人や機動隊員数人が無表情のまま住民らと対峙していた。

突き刺すような強い日差しに、機動隊員らも二時間ごとに交代。住民らはわずかな日陰を探しながら座り込みを続けていた。この日も約二㌔離れたメイングートから工事車両が資材を搬入、現場の緊張はますます高まっている。

ヘリパッド建設工事が急展開をみせたのは、参院選翌日の十一日朝だった。訓纏場のメイングート前に沖縄県警機動隊が配置され、沖縄防衛局がヘリパッド建設に向けた資機材を搬入し始めた。N1ゲート前でも機動隊員と住民が小競り合いになる一幕も。十七日には、もみ合いに巻き込まれた女性(五らが頭部などを打ち搬送された。

機動隊全国から大量投入

沖縄には全国から機動隊員も次々に投入されている。地元紙は「約四百~五百人」規模の派遣になると報じている。「こちら特報部」の取材に、沖縄県警広報室の担当者は「警備体制に関わることなので、応援人員などは一切広報していない」と話すが、N1ゲート前では十九日だけでも、品川や多摩、横浜、福岡のナンバーの機動隊車両が確認された。

北部訓練場周辺には十六日ごろから警視庁、神奈川、福岡、千葉、愛知などの警察車両が続々集結。練馬や足立ナンバーの機動隊車両が訓練場に入るのも確認されている。

参院選では、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対を掲げた伊波洋一氏が、沖縄北方相で自民党現職だった島尻安伊子氏に十万六千票の大差をつけて当選したばかり。翁長雄志知事も十一日夜に緊急会見し、資機材の搬入を批判した。米軍輸送機オスプレイを運用する計画があることから、工事に否定的な見解を示している。

だが、菅義偉官房長官は十九日の記者会見で「必要な準備が整い次第、工事に取りかかりたい」と早期に着手する考えをあらためて強調。「沖縄県も協力してほしい」と繰り返した。

国策強行住民排除再び

民意をないがしろにした動きに住民らの怒りは深い。

反対運動をして国に訴えられた安次嶺現達さん(五七)は「沖縄県民の声を一切無視してる。安倍首相は沖縄の方々に丁寧に説明する、と言っているが、やっていることがこれだ。住民が百六十人しかいない高江に大量の機動隊を投入しようとしている」と憤る。

既に完成している二つのヘリパッドを使ってオスプレイが夜間も飛び回り、騒音のために眠れなくなった子どもたちは、避難生活を余儀なくされている。「安倍政権は沖縄を日本とは見ていない。同じ国民だと思っていたらこんなことできませんよ」と嘆く。

同様に国から訴えられた伊佐真次・東村議の妻育子さん(五五)は、警戒のために支援者らとともにN1ゲート前に寝泊まりする生活が続いている。「何も手につかないが、戦争を生き延びてきた方たちのことを思えば、何ともない。何かあっても立ち向かうしかない」

「やんぱるの森」の危機に、全国から支援者も駆け付けている。名古屋市の小学校非常勤講師丸山悦子さん(六六)は「名古屋にもかつて米軍の住宅施設があった。沖縄にだけ基地の負担を強いるのは申し訳ないという気持ちがある。知らないふりはできない」と、炎暑の座り込みを続けた。就職活動中に駆け付けた東京

都八王子市の宮南洋さん(二五)は「知り合いに話を聞いてやってきたが、東京の政治が沖縄をいじめている、ということがよく分かった」と走り回った。

沖縄県在住の芥川賞作家目取真俊さん(五五)の姿も。辺野古移設に対する抗議活動中に逮捕された経験を持つ目取真さんは、政府のやり方に「沖縄の民意や選挙結果を最初から無視するという宣言。辺野古移設が進まないんだったら高江から進めて、米軍に基地を提供しましょう、ということ。強権むきだしだ」と批判。

「沖縄県民の気持ちは怒りから憎しみに変わる段階に来ている。沖縄とヤマト側のギャップがどんどん拡大している」と危機感をあらわにする。

「大きな動き必ず選挙後に」

選挙前は基地建設を控え、選挙翌日に強硬姿勢に転じる政府の姿勢には「前例」がある。

政府は三年前の参院選翌日、二〇一三年七月二十二日にも、住民の抗議活動阻止に動いていた。

このときは住民らが米軍普天間飛行場(宜野湾市)のゲート前でオスプレイ追加配備に反対していたところ、沖縄防衛局職員が高さ二㍍の鉄柵を二十㍍以上にわたり設置。住民らを排除した。

当時はオスプレイ配備について「県民の民意はノーだ」と訴えていた野党候補が、自民新人を破って三選を果たしたばかり。

十九日も高江のゲート前で声をからしていた沖縄平和運動センターの山城博治議長も「大きな動きは必ず選挙が終わった後に起きてきた」と指摘。反対派住民たちは、二十日にも機動隊が大量投入され、本格的に工事が着手されかねないと警戒を強めている。「沖縄は絶対屈しないと、この場所から示したい。基地をつくらせない闘いであり、民主主義を発信する闘いでもある」と力を込めた。

政府が今回も三年前も選挙直後、抗議の声を封じ込める強硬策に打って出たのは偶然なのか。

高良鉄美・琉球大法科大学院教授(憲法)は「沖縄では米軍基地に反対する声が高まっている。今回沖縄選挙区では現職大臣の当落がかかっており、与党は票が目減りするのを避けようと考え、投開票後に動いたのだろう」と推測する。

「参院選は今回も三年前も、全国で見れば与党が大勝した。沖縄の民意は全国の選挙結果とは異なるのに、安倍政権は『国民から信任された』とぱかりに沖縄に圧力をかけてくる。民意を大切にするのが憲法の理念だ。政府が強大な権力で民意を押しつぶそうとするのは大きな問題だ」

アベノファシズムと「存在に値しない命」とは何か…誰の命にも等しく価値があるのだ!(`・ω・´)

オレたちが

この世から

滅べば

汚点が消えたと

笑うやつらが

いる

笑わせて

たまるか

生きてやれ

谺雄二

相模原19人殺害事件の容疑者の背景について。- 2016.07.26

https://youtu.be/Z0YhS8_-Fc4

障がい者大量殺害、相模原事件の容疑者はネトウヨ? 安倍首相、百田尚樹、橋下徹、Kギルバートらをフォロー

(リテラ)2016.07.26

http://lite-ra.com/2016/07/post-2447.html

相模原の障がい者施設で起きた大量殺人事件は、死者19人という戦後最悪の事態となった。しかも、容疑者は「障害者なんていなくなればいい」と供述していると伝えられており、その差別思想に基づいた残虐な行為には憤りを禁じ得ない。

ところが、このニュースに、ネトウヨたちがまたぞろ「犯人は在日」「在日によるテロ」などという根拠のないデマをわめきたてている。

「聖は在日韓国人が好む漢字だろ」「松という字は、キムを姓とする在日が好む姓だよ」「元職員だそうだな、在日雇ってたんだか」「いかにも在日っぽい風貌」「在日によるテロが毎日のように行われているのに、その元締めの民団総連をなぜ放っておくんだ?」

凶悪事件が起きるたびに繰り返されるこの差別的なデマの拡散、ヘイトスピーチはどうにかならないものか。

そもそも、今回の事件に関しては、「容疑者はネトウヨ」というほうがまだ事実に近いのではないか。

たとえば、容疑者がツイッターでフォローしていた有名人を見てみると、安倍晋三、百田尚樹、橋下徹、中山成彬、テキサス親父日本事務局、ケント・ギルバート、上念司、西村幸祐、つるの剛士、高須克弥、村西とおると、ネトウヨが好みそうな極右政治家、文化人がずらりと並んでいる。

また、その中身も、最近、右派発言が目立つ村西とおるの「米軍の沖縄駐留は平和に大きく貢献している、米軍がいればこその安心なのです」という発言をリツイートしたり、「在日恐い」「翁長知事にハゲ野郎って伝えて!!」といった、ネトウヨ的志向がかいま見えるツイートも散見される。

もちろん、ネトウヨ思想を持つものがすべて凶悪事件に走るわけではないし、この事件については、障がい者施設の職員の劣悪な労働環境という根深い構造的な問題もある。また、責任能力の問題というのも今後は焦点になるだろう。これらの問題については追って報道するつもりだ。

しかし、容疑者は一方で、衆院議長公邸に「私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活および社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界です」といった手紙を届け、「障害者なんていなくなればいい」と供述している。今回の犯行は、その弱者を社会から排除するという思想の延長線上に出てきたもので、“ヘイトクライム”的な側面があるのは明らかだろう。

そして、これはネットで在日韓国人や弱者に対して、「死ね」「日本から出て行け」などと叫んで排除しようとしている、ネトウヨ的なメンタリティと決して無関係ではないはずだ。

ネトウヨたちは、この凶悪事件に「在日の仕業」などと無根拠なデマを喚き立てる前に、自分たちの内部にひそむ排除思想のヤバさに気づくべきではないのか。

最悪の「ヘイトクライム」発生!相模原の知的障害者施設で19人殺害——容疑者は衆院議長公邸に「障害者は安楽死」求める手紙を持参した過去も

(IWJ) 2016.7.27

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/321304

障がい者抹殺思想は相模原事件の容疑者だけじゃない! 石原慎太郎も「安楽死」発言、ネットでは「障がい者不要論」が跋扈

(リテラ)2016.07.27

http://lite-ra.com/2016/07/post-2449.html

19人もの犠牲者を出し戦後最悪レベルの事態となった、相模原の障がい者施設での大量殺人事件。

植松聖容疑者は「障害者なんていなくなればいい」「障害者はすべてを不幸にする」「障害者には税金がかかる」などと、障がい者を排除するべきという主張を繰り返していたことがわかっている。

戦後最悪レベルのとんでもない凶悪な事件だけに、容疑者の異常性に注目が集まるが、残念ながら容疑者の“弱者を排除すべし”という主張は現在の日本社会において決して特殊なものではない。

たとえば、昨年11月に茨城県教育総合会議の席上で教育委員のひとりが「妊娠初期にもっと(障がいの有無が)わかるようにできないんでしょうか。4カ月以降になると堕ろせないですから」「(特別支援学級は)ものすごい人数の方が従事している。県としてもあれは大変な予算だろうと思った」「意識改革しないと。生まれてきてからでは本当に大変です」などと発言し、さらに橋本昌・茨城県知事までもが「産むかどうかを判断する機会を得られるのは悪いことではない」と擁護・同調するような発言をするという騒動があった。

教育行政にかかわる人物が公然と「金のかかる障がい児は産むべきではない」という見解を開陳するなどおぞましいが、それを容認してしまう空気がいまの日本社会にはある。

石原慎太郎は、都知事に就任したばかりの1999年9月に障がい者施設を訪れ、こんな発言をした。「ああいう人ってのは人格があるのかね」「絶対よくならない、自分がだれだか分からない、人間として生まれてきたけれどああいう障害で、ああいう状況になって……」「おそらく西洋人なんか切り捨てちゃうんじゃないかと思う」「ああいう問題って安楽死なんかにつながるんじゃないかという気がする」

ほとんど植松容疑者の言っていることと大差ない。舛添のセコい問題などより、こういった石原の差別発言のほうがよほど都知事としての資質を疑いたくなる。しかし、当時この発言を問題視する報道は多少あったものの、そこまで重大視されることはなく、その後、4期13年にわたって都民は石原を都知事に選び続けた。

「障がい者は生きていても意味がない」「障がい者は迷惑だ」「障がい者は税金がかかる」

これらは基本的にナチスの重度障害者を本当に抹殺していったナチスドイツの政策のベースになった優生学的思想と同じものだ。

ところが、恐ろしいことに、こうした差別的発想を、あたかもひとつの正論、合理性のある考えであるかのように容認してしまう、さらに言えば勇気ある正直な意見と喝采すら浴びせてしまう“排除の空気”が、明らかにいまの日本社会にはある。

実際ネット上では、植松容疑者の主張に対しては「やったことは悪いけど、言ってることはわかる」「一理ある」「普段同じこと思ってる」「筋は通ってる」などという意見は決して少なくない。

絶望的な気持ちにさせられる事態だが、こうした弱者排除の空気に重要な視点を与えてくれる小説がある。それは、山崎ナオコーラ氏の『ネンレイズム/開かれた食器棚』(河出書房新社)所収の「開かれた食器棚」だ。

山崎は『人のセ○×スを笑うな』(同)で文藝賞を受賞し、同作や『ニキの屈辱』(同)、『手』(文藝春秋)、『美しい距離』(文藝春秋)で4回にわたって芥川賞候補に挙がったことのある実力派作家だが、同作は、障がい者の子どもをもつ親の苦悩や出生前診断に踏み込んだ作品だ。

舞台は、〈関東地方最果て〉の場所で営業する小さなカフェ。幼なじみだった園子と鮎美というふたりの女性が38歳のときに開店し、すでに15年が経つ。その店で、鮎美の娘・菫が働くことになるのだが、菫は、染色体が一本多いという〈個性を持って〉いた。小説は母親・鮎美の目線で娘・菫を取り巻くさまざまなことが語られていく。

〈生まれてから生後六ヶ月までは、とにかく菫を生き続けさせることに必死だった。菫はおっぱいを吸う力が弱いらしく、鮎美は一日中、少しずつ何度も飲ませ続けた。家の中だけで過ごした。外出は怖かった。人目につくことを恐れた。友人にさえ娘を見せるのをためらった。今から思えばそれは、かわいそうに思われるのではないか、下に見られるのではないか、というくだらない恐怖だった。〉

〈他の子たちよりも菫は多めの税金を使ってもらいながら大きくなり、自分が死んだあとは他人にお世話になるだろうことを思うと、社会に対する申し訳なさでいっぱいになった。〉

そうやって社会から閉じこもっていく母子に、風を通したのは、友人の園子だった。園子は菫を〈ちっとも下に見なかった〉。そればかりか、一緒にカフェをやらないか、と鮎美にもちかけた。そして、「菫のことに集中しなくちゃ……」と鮎美が言いかけると、園子は3歳の菫にこう話しかけた。

「ねえ、菫ちゃんだって、カフェで働いてみたいよねえ? コーヒーっていう、大人専用のおいしい琥珀色の飲み物を提供するお店だよ。菫ちゃん、コーヒーカップを、取ってきてくれる?」

何かを取ってくることなんて娘にはできない。鮎美はそう決め付けていたが、そのとき、菫は食器棚に向かって歩き出し、棚のなかのカップを指さす。菫は、理解していたのだ。園子は言う。「ゆっくり、ゆっくりやればいいのよ。成功や達成を求めるより、過程で幸せにならなくっちゃ」。

社会は、障がいがあるという一点だけで「その人生は不幸だ」と思い込む。母親はそれを背負い込み、かつての鮎美のように身体を丸めてうつむき、子どもの可能性を小さく捉えることもある。だが、生まれてくる命、育つ命が幸せか不幸かは、社会が決めることなどではけっしてない。そして、社会が開かれていれば、その人の幸福の可能性はぐんと広がる。──そんなことを、この小説は教えてくれる。

しかし、今の社会が進んでいる方向は逆だ。たとえば、出生前診断。出生前診断によって障がいがあることが判明すると、中絶を選択する人が圧倒的だという現実。こうした結果が突きつけている問題は、この小説が言及しているように、多くの人びとが「障がいをもった子を産んでも育てる自信がない」「障がいがある人生は不幸せなのでは」「育てるにはお金がかかる」「社会に迷惑をかけてしまう」などと考えてしまう社会にわたしたちは生きている、ということだ。

この現実を目の前にして、鮎美はこう考える。

〈もし、自分も「菫に税金を使うべきではない」と考えるようになったら、それはやがて、「社会にとっては菫のような子はいない方が良い」という考えに繋がっていくのではないだろうか。菫だけではなく、他の菫のような子たちに対しても、自分がそう考えている、ということになってしまうのではないか。〉

〈「強い国になって周りを見下す」というようなことを目標にする社会が持続するとは思えない。「多様性を認めて弱い存在も生き易くする」という社会の方が長く続いていくのではないか。「国益のために軍事費に金を充てて、福祉をないがしろにした方がいい」なんて、鮎美には到底思えない。この国を「弱い子は産まなくて良い、強い子だけをどんどん産め」という社会にするわけにはいかない。〉

しかし、現実には、前述したように、今回のような事件が起きても、容疑者と同じ「障がい者は生きていても意味がない」「障がい者は迷惑だ」「障がい者は税金がかかる」といった意見が平気で語られている。この国はすでに「弱い子は産まなくて良い、強い子だけをどんどん産め」という価値観に支配されているのかもしれない。

多数ノ子女ヲ育成シ国本ノ培養二資スル所少ナカラズ…

障害児出産「減らしていける方向に」

茨城県教育委員の発言が波紋

(東京新聞【こちら特報部】ニュースの追跡)2015年11月19日

「茨城県では(障害児の出産を)減らしていける方向になったらいい」。同県教育委員の長谷川智恵子氏(七一)の発言が波紋を広げている。長谷川氏は発言を撤回した上で辞意を表明した。だが、不見識なのは長谷川氏だけか。日本社会に根強く残る差別意識の表れではないのか。

(中山洋子)

差別意識 日本に根強く

関係者に徒労感、憤り

長谷川氏の「本業」は東京・銀座の日動画廊副社長だ。茨城県笠間市の笠間日動美術館副館長を務めている縁で、今年四月に県教育委員に就いていた。

問題の発言は、十八日の県総合教育会議で飛び出した。橋本昌知事も出席する中、長谷川氏は、障害者らが通う特別支援学校二校の視察に触れながら「妊娠初期に(障害の有無が)分かるようにできないのか。特別支援学校には多くの方が従事し、県としては大変な予算と思う」「生まれてきてからでは大変」「減らしていける方向になったらいい」などと主張した。

この発言が報じられるや、ツイッター上では、「五体不満足」の著書がある作家で東京都教育委員の乙武洋匡氏が「私も生まれてこないほうがよかったですかね?」と書き込むなど批判が噴出。県教育委員会にも二十日夕までに六百件を超える抗議の電話やメールなどが殺到した。

長谷川氏は十九日、「言葉足らずの部分があった。数多くの方に多大な苦痛を与えた」と謝罪した上で発言を撤回した。当初は長谷川氏の発言を「問題ない」と擁護していた橋本知事も、同日深夜に「誤解を与えないよう(問題ないとの自らの)発言を撤回する」とのコメントを発表。これを受ける形で長谷川氏は二十日、県教委に辞職する意向を伝えた。

しかし、騒動は収まりそうもない。来年四月の障害者差別解消法施行を前に、茨城県も障害者差別を禁じる県条例を今年四月に施行したばかりだけに、関係者の徒労感は深い。

茨城県ダウン症協会の渡辺千代子会長は「出生前診断が広まり、周囲から『なぜ検査しなかったのか』と言われた若いお母さんもいる。長谷川氏も、障害者を無駄な存在と思っているから言ってしまうのでしょう」と歯がみする。

日本ダウン症協会は二十日、事情説明を求める質問状を知事と県教育長宛てに送付。全国の障害者団体でつくるNPO法人「DP1日本会議」も県への抗議声明を準備している。

DPIの佐藤聡事務局長は「障害者は生まれてこない方がいいとの発想で、日本も批准する障害者の権利条約の理念を理解していない。障害があってもなくても等しく大切にされる社会を目指すため、変わるべきは社会の側だ」と憤る。

一九九九年に当時の石原慎太郎都知事が重度心身障害者に「人格あるのかね」と放言して問題視されたが、障害者への差別発言はその後も絶えない。

「重大な人権侵害でうやむやにはできない。辞職で終わる問題ではない」と断じるのは、筑波技術大の一木玲子准教授(障害児教育)だ。まずは長谷川氏が教育委員として障害者や保護者らと会って学び、自らの偏見と向き合うべきだと訴える。「障害者を『かわいそう』な存在としてしか見ていない。残念だが長谷川氏のような発想をする人は少なくない」

茨城大で教えた経験がある金沢大の井上英夫名誉教授(福祉政策論)は、あらゆる弱者を軽視する昨今の風潮を危ぶむ。

「高齢者に金をかけない福祉政策も差別を助長している。人の命は等しく価値がある。障害者は生まれてこなかったらいいという戦前の優生思想を克服する方向で曲がりなりにも進んできた障害者政策を後退させてはならない」

『精神医療』より(現代書館 フォービギナーシリーズ)

より 精神病院法成立

http://nagano.dee.cc/begiwar.pdf

「大日本帝国」が日中戦争から太平洋戦争へと突き進む中で、精神病院建設などという金を使う余裕はなくなり、「精神病」者にとっては新たな苦難が始まる。

1938(昭和13)年厚生省が作られる。厚生省は戦争に役立つ「健康な国民」を作りだそうという目的で生まれたのだ。そして「精神病」者、「障害」者の発生予防を目的として国民優生法が1940(昭和15)年に作られる。国民優生法は現在の母性保護法の前身であリ(現在は母性保護法の管轄は厚生省母子保健課である)、これに基づき「精神病」者や「障害」者の断種が行われた。忘れてならないのは、戦時下の精神病院の多くの入院患者が餓死したことである。

一般の食料事情の悪化は当然精神病院など不可能な入院患者には闇の食料など手にはいるはずもなく、監禁されたままで餓死する患者が続出した。たとえば九州の筑紫保養院(現福岡県立太宰府病院)では戦争末期から戦争直後にかけて、何と70%が餓死した。東京の松沢病院でも、戦争末期から戦争直後に大量のが死者を出している(グラフ参照)。さらに松沢病院に対してはかりに本土決戦となれば、陸軍によって「誤爆」するという計画までたてられたといわれている『声なき虐殺』塚畸直樹編、BOC出版1983年

戦時中動物園で猛獣が殺されたことは『かわいそうな象』などのもまた「猛獣」なみの扱いをされ、空襲などで「精神病」者を監禁している檻が壊れたら、「精神病」者が暴れて困るという発想で、その前に「誤爆」ということにして病院を爆撃し入院患者を殺してしまえ、という計画なのである。「精神病」者から社会を守れ、という思想の極限がここにある。

日本ファシズムと優生思想

藤野豊 著 かもがわ出版

http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/na/377.html

「存在に値しない命」とは何か。

病気・障害者への断種政策はナチスだけではなかった。優生思想が政策として社会に受容されていく過程を克明に描いた労作。

序章 日本ファシズムと優生思想―研究の現状と課題

第1章 第一次世界大戦と優生思想

第2章 優生運動の展開

第3章 人口問題と優生政策

第4章 ナチズムへの憧憬と警戒

第5章 アイヌ民族と優生思想

第6章 ファシズム体制下の優生政策

補論1 近代日本と優生思想の受容

補論2 部落問題と優生思想

補論3 近代日本のキリスト教と優生思想

終章 「戦後民主主義」下の優生思想

ETV特集

それはホロコーストのリハーサルだった

~障害者虐殺70年目の真実

http://dai.ly/x3cyf72

600万人以上のユダヤ人犠牲者を出し、「人類史上、最大の悲劇」として語り継がれてきたナチス・ドイツによるホロコースト。しかし、 ユダヤ人大虐殺の前段に、いわば“リハーサル”として、およそ20万人ものドイツ人の精神障害者や知的障害者、回復の見込みがないとされ た病人たちがガス室などで殺害されたことについては、表だって語られてこなかった。

終戦から70年もの年月がたった今、ようやく事実に向き合う動きが始まっている。きっかけの一つは5年前、ドイツ精神医学精神療法神経学会が長年の沈黙を破り、過去に患者の殺害に大きく関わったとして謝罪したこと。学会は事実究明のために専門家を入れた国際委員会を設置、 いかにして医師たちが“自発的に”殺人に関わるようになったのかなどを報告書にまとめ、この秋発表する。

番組では、こうした暗い歴史を背負う現場を、日本の障害者運動をリードしてきた藤井克徳さん(自身は視覚障害)が訪ねる。ホロコーストの “リハーサル”はどうして起きたのか、そして止めようとする人たちはいなかったのか・・・。 資料や遺族の証言などから、時空を超えていま、問いかけられていることを考える。

人間が人間を見下す行為は、いじめ、ブラックバイト、パワハラなどたくさんころがっている。差別と虐待の究極の姿として、すべてつながっている問題だと思った。それを国家権力が先導し、助長することはあってはならない。戦後70年、日本国憲法が守られるのかどうか、今、私たちの足元ともつながっている。

投稿者:こう ETV特集HPより

「障害者に安楽死を」はナチスの優生思想そのもの・障害者団体の代表が社会の風潮に懸念を表明

https://youtu.be/THdB2n_igOM

インタビューズ (2016年7月27日)

藤井克徳氏(日本障害者協議会代表)

「障害者には生きる価値がないのか。」「この事件に同調者が出ることが心配だ。」

障害者の人権を守る活動に尽力してきた日本障害者協議会の藤井克徳代表は、今回の障害者を狙い撃ちにした大量殺害事件について、「障害者の人権のためにわれわれが時間をかけて少しずつ積み上げてきたものが、(この事件で)音を立てて崩れていくのを目の当たりにしている思いだ」と、障害者の心の内を代弁する。

神奈川県相模原市の障害者施設に刃物を持った男が侵入して、入所者19人が刺殺された事件では、殺傷された人数やその惨忍な手口などから、社会全体が大きな衝撃を受けている。しかし、特に実際に障害を持つ人々のショックは想像を絶するものがある。

殺人未遂容疑などで逮捕された植松聖容疑者が、「障害者なんていなくなればいい」「障害者は生きていても意味がない」などといった考えに基づいて犯行を行っていたことが、報じられているからだ。

あくまで報道された範囲のことしかわからないがと前置きをした上で藤井氏は、植松容疑者が重度の知的障害者は安楽死をさせるべきとの考えを表明していたことについて、「ナチスドイツの優生思想そのもので、恐ろしい」と、衝撃を露わにする。また、藤井氏の元には障害者や障害者団体の関係者らから、事件に対する不安を表明する連絡が多く集まっているという。

また、自身も全盲の藤井氏は、一億総活躍などに代表される現代の風潮は、生産の場での活躍に大きな価値が置かれているため、逆に生産活動に従事できない人や効率の悪い人には価値がないという発想につながりかねないことが懸念されると言う。「今回の事件もそうした風潮と無関係とは言えないのではないか」と藤井氏は語る。

この事件を受けて、障害者たちが最も懸念しているのは、障害者は安楽死させるべきだという植松容疑者の考え方に同調する人が出てくるのではないかということだと、藤井氏は言う。「障害者という弱者を排除して、もし障害者が社会からいなくなったらば、次は何が標的になるかを考えて欲しい。それがナチスドイツの苦い経験からの教訓だ」と藤井氏は指摘する。

ナチスドイツは「T4作戦」として知られる障害者の安楽死政策で、1939年から1941年の2年足らずの間に20万人の障害者をガス室で処刑している。それがその後のユダヤ人大虐殺につながったことから、ドイツでは歴史的には障害者の抹殺がホロコーストの予行練習のように位置付けられているという。

また、今回の相模原の事件の犠牲者の氏名が非公開とされている点についても、藤井氏は「障害者は普通の人たちとは別扱いされるのが当たり前」という差別的な発想につながることを懸念する。障害者は、障害者というグループに所属する前に、一人ひとりが個人として生きていることを考えてほしいと、藤井氏は言う。

障害者を狙い撃ちにした惨忍な犯罪を障害者自身がどう受け止めているか、社会としてこれをどう受け止めていくべきかなどについて、障害者の人権のために尽力してきた藤井氏に、ビデオニュース・ドットコムの迫田朋子が聞いた。

○●○●○

「文春」報道の不可解

選挙妨害の意図的記事

(しんぶん赤旗)2016年7月22日

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-22/2016072201_04_1.html

私が週刊文春の鳥越報道を「卑劣だ」と批判した理由

(日刊ゲンダイ)2016年7月26日

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/186447

鳥越さんで都政を転換

(全国商工新聞)2016年7月25日

改憲勢力に大打撃を

上智大学教授 中野晃一さん

分かち合いの経済に

同志社大学大学院教授 浜矩子さん

核廃絶と平和憲法守る

鳥越候補 岡田代表・小池書記局長が応援

新宿・練馬両

(しんぶん赤旗)2016年7月28日

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-07-28/2016072802_02_1.html

核廃絶と平和憲法守る 練馬北口街宣2/都知事選

https://youtu.be/_4hoFfmjOFE

第16~18回Light Upジャーナル

自由なラジオ Light Up! 016回

「これからどうなる日本経済」

https://youtu.be/_8HWreCP9u8?t=18m18s

18分18秒~第016回Light Upジャーナル

トラブル続き棟土壁の汚染水対策の効果について

http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-016/

西谷文和:

今中さん、今日はですね「トラブル続き棟土壁の汚染水対策の効果について」と題してお話を伺いたいのですが、まず、ちょっとお聞きしたいのはですね、何故ここまで地下水が、この福島第一に流入するのかという根本的な原因についてお伺いしたいのですが。

今中哲二さん:

私も最初よく知らなかったから、地下水が沢山出るんで驚いたんですけども、もともとあそこの地形というのは、崖のような高台になってるとこを削って造ったんですよね。

西谷:

そうですよね、地形に問題がある。はい。

1967年4月福島第一原発1号機起工式の敷地の様子

今中さん:

もともとさら地に近いような所を掘っちゃったんで、周りから水が流れてくるような所を掘って原発を据えたということらしいです。建設当初から、ですから地下水問題は大変だったということを後から調べたら出てきました。

西谷:

なるほど。造ってる時から、もう地下水が溢れるような土地だったと?

今中さん:

そうですね。事故の前からでも、その原発には地下水が沢山入ってくるということが問題だったんだと思いますよ。

西谷:

これ、吉井英勝(よしいひでかつ)さんという元衆議院議員の方から聞いたんですけど、結局、高台にあった。それを削って、東電の福一だけ低くした。

それは何故なんかと言うと、その海水で原子炉を冷やさなあかんから。

※福島原子力発電所土木工事の概要

(1)http://cryptome.org/0004/daiichi-build-01.pdf

(2)http://cryptome.org/0004/daiichi-build-02.pdf

福島第一原発1号機建設工事。タービン建屋から東は埋立か?

赤枠内が1号機原子炉建屋・タービン建屋施工基面 青線が元の海岸線

今中さん:

冷却水として海水を使うのに、高い所だったら電気たくさん食っちゃうから。

西谷:

ポンプアップ代が?

今中さん:

はい。

西谷:

これメチャメチャせこい理由でですね、私なんか。

今中さん:

はい。

西谷:

それでケチった為に低い所に持って来て津波にあったわけでしょ?

今中さん:

はい。それは女川原発ありますよね?

西谷:

女川、はい。

今中さん:

女川原発は福島よりも、この前の地震の震源に近かったんですけども、あそこ女川は出来るだけ高くしようということで、津波の被害をなんとかかろうじて免れたという事情はあります。

西谷:

そうだったんですか。30メートル、40メートルある高台の上に建てておけば、津波は10メートルちょっとですから、この事故はなかったということになりますよね?

今中さん:

そうですね。と同時に、津波に対する警戒をちゃんと考えてれば、容易に防げることが出来た事故だったという風に私は思ってます。

西谷:

非常用電源も地下に置いてましたもんね。

今中さん:

はい。

西谷:

だからもうミス続きだと思うんですけど、本当にミス続きの東京電力なんですが、この事故の最初の時点で、これ地下水が溢れることは分かっていたわけですから、例えば鉄板で仕切るとかですね。それは、何故しなかったんでしょうか?

今中さん:

はい、私、東電のこの間の5年間のやってる事を見ると、常に楽観的。楽観的な対応をしてるんですよね。これで何とかなるだろう、何とかなるだろうと。

西谷:

何ともなりませんよね。

今中さん:

何とかならないと言うんで。それでね、私自身、原子力学をやった人間ですけども、原子力工学のスピリットというのは常に最悪の事態を考えて対応すると。なんかそのスピリットを全く感じなかったですねえ。

西谷:

これ危機管理の鉄則ですよねえ。常に最悪のことを考えて予防、予防していくっていうのはねえ。

今中さん:

ええ。これで何とかなるだろう、何とかなるだろうって言うんで裏切られた結果が積み重なって、まさに棟土壁もその最たる物ですよねえ。

西谷:

でも、その何とかなるだろうで、福島の人はどれだけ不幸に陥ったかということですよねえ。それでですね、先生ね、当初はこの2015年度中だったんですけど、今年の3月末にやっと始まって、始まったら2カ月後に凍っていないという、この凍土壁。これ散々な問題ですよねえ。

今中さん:

ええ、そんなもん最初から分かってる話だと思うんですけども。

西谷:

やっぱり分かってたんですか?凍らないというのは分かってたんでしょうか?

今中さん:

だから、2年前ぐらいですかねえ。これさえやればちゃんと凍りますと言ってたわけですけれども、それを事実と考えて、キチンと分析すれば、「ああ、ここには配管があるし、ここには溝があるし、これもひょっとして上手くいかないんではないか」という事を考えながらやってもらわなきゃ。

西谷:

国の税金345億円が投じられたということなんですねえ。そして、これから凍らせる電気代とかランニングコストが年間十数億円。

今中さん:

そうですね。超えるとか言ってましたね。

西谷:

これうがった考え方なんですが、こうやって年間のランニングコストとか工事費が高くなると、造ってるゼネコンは儲かりますよね?

今中さん:

そうですね。なんか除染でも似たような話がありますけども。はい。

西谷:

例えばですよ、これ小出先生もおっしゃってたんですが、「もう水で冷やすのを止めたらどうか」って、こういう意見があるんですがどうなんでしょう?

今中さん:

これね、東電なり廃炉の側で、もしそれが可能だったら是非やりたいと思ってると思います。ただ冷やすのを止めたら、今度は温度が上がりますから、まだ発熱してますんで。

西谷:

ああそうか、まだ崩壊熱を出してるということですよね?

今中さん:

そうです。100キロワット~200キロワットぐらいの間ありますんで。デブリ、いわゆる溶けた塊がどういう風な状態になってるか。それによりけりなんですよね。

西谷:

でも、その燃料デブリの形さえ、今分からないわけでしょ?

今中さん:

そうです。チェルノブイリは前も申し上げたかもしれませんけども、ある意味、冷えて固まったんですよね。それ、下に広い部屋があって、そこから空気の流れがおきて、たぶん空冷状態で固まったんだと思われます。

西谷:

なるほど。地下の冷えた風が吹いてきて。

今中さん:

はいはい。福島の場合、そういった構造になってませんから、水を全部抜いちゃったら、また温度が上がっちゃって、そして、温度が上がると放射性物質がまた飛散したり揮発しますんで、また大変なことになりかねないと。

西谷:

だから、しばらくは水で冷やさないといけないという、そういう事ですか?

今中さん:

そうですね、はい。その水がですね、ちゃんとクローズドの、要するに密閉のサイクルになってればいいんですよ。でなくって、原子炉にですから、デブリの分に水を入れますよね。それで汚染された水が、また他の地下水で流れ込んでくると、一緒になってタービン建屋の方に溜まってくると。それを汲み上げて、また汚染水がどんどんどんどん増えてくるという構造ですよね。

西谷:

もうなんかねえ、要は器が割れてるから、やっぱり下へ下へ漏れていくんでしょうねえ。

今中さん:

そうですね、はい。原子炉も割れてますし、建物も割れてますし。

西谷:

だから、水を入れれば入れるほど、地下水は汚染水になって。

今中さん:

私は、建物ひょっとして地震の前から割れてたんじゃないかと思いますよ。

西谷:

地震の前からですか!?

今中さん:

はい。いわゆるね、サブドレーンとかいう周りの地下水の水位を調べる穴があるんですけども、それは、実は事故の前から掘ってあるんですよ。ですから、地下水位が高いんで、建物の中に漏れたりするのをずーっと監視する為に、そういうシステム持ってたんだと思います。

西谷:

そうなんですか。という事は、事故で決定的な破損があったんだけれども。

今中さん:

決定的なダメージ受けたんだと思いますけど。

西谷:

事故前からもう地下水が流れ込んでいて。

今中さん:

そう。ですから、タービン建屋なり何なりとうのは、最初からひび割れなり何なりあったんではないかなあというのが、私の勘繰りです。

西谷:

はい、分かりました。もう本当に、この対策は待ったなしですが、東電が後手後手に回っていて楽観的な結果、被害が大きくなってるということがよく分かりました。

今中さん:

そうですね、はい。

西谷:

今中先生、どうもありがとうございました。

今中さん:

はい、どうも。

自由なラジオ Light Up! 017回

「国益最優先の政治に憤る!拉致と原発、届かぬ被害者の思い」

https://youtu.be/-_Qwn1tCthw?t=18m54s

18分54秒~第017回Light Upジャーナル

小出さんから見た“凍土壁問題”

http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-017/

いまにしのりゆき:

前回ですね、西谷文和さんの回では、小出さんの同僚でいらっしゃいました今中哲二さんに

福島第一原発の汚染水対策について、凍土壁はどうなんかということでお話を伺いました。

今回はですね、小出さんから見た凍土壁の問題についてのご見解を伺います。熊取六人衆と呼ばれたそれぞれの方、どのようにして福島第一原発の収束作業を見守っておられるのでしょうか?早速、小出さんをお呼びします。小出さん、今日もよろしくお願いします。

小出さん:

はい。よろしくお願いします。

いまにし:

小出さん、今ですね2011年東日本大震災で事故を起こしました福島第一原発ですね、収束作業が続いておるわけなんですが、とりわけ大きな問題の1つに汚染水対策というものがあります。その為、今、凍土遮水壁というのが建設されておるんですけれども、これがなかなか上手くいっていないという報道があります。以前から小出さんは、こんなもんうまいこといくわけありませんわとおっしゃられていましたが。

小出さん:

そうです。はい。

いまにし:

予想が当たってしまいました。

小出さん:

はい。何度もこの話を聞いて頂きましたけれども、今、東京電力が作ろうとしている遮水壁は深さ30メートル、全長にすると1.5キロにも及ぶという巨大な壁なのです。それを地下に作って、地下水の流れをせき止めようとしているわけですけれども、地下水というのは流れの速い所もあるし、流れの遅い所もあるわけです。1.5キロにも渡って作ったとしても、ある所では止まったとしても、ある所では壁が突き破られてしまうということに、必ず私はなると思ってきました。実際に今回そうなったわけで、仕方がないから、そこにセメントを今度注入してですね、そこを固めようということになったらしいですけれども。そこを固めれば、今度はまた別の所が破れるだろうと私は思います。

仮に、某かその水を一応はせき止めたということになっても、凍土壁というのは常時凍らせておかなければいけないわけで。その為にはポンプが回らなければいけませんし、冷媒と言ってる冷たい液体を流している配管が常に健全でなければいけない。詰まってもいけないし、破れてもいけないというそういう物なわけで、そんな物が長い間維持できる道理がありません。やはり、早く凍土壁というやり方は止めて、もっと恒久的な遮水壁を作らなくてはいけないと私は思います。

いまにし:

そうですよね。でも、いわゆる氷の壁作戦がですね、凍土壁上手くいかないと、これから収束作業、廃炉作業にますます大きな影響を与えるんじゃないんかなあと思われてならないんですが。どうなんでしょう?根本的にですね、汚染水対策やはり見直す必要があるのではないかなあとも感じるのですが。

小出さん:

はい。もちろんそうです。皆さん、原子力発電所から出てくる放射能の本体、普通は高レベル放射性廃棄物と呼ばれてるものですけれども、それを日本の国は地下に埋め捨てにすると言ってきました。

いまにし:

はい。

小出さん:

その時に、埋め捨てにする場所で一番大切な条件というのは、そこに地下水が流れ込んでいない、水と接触する可能性がない場所を選んで埋め捨てにするということになっていたのです。つまり、放射能は水と接触させてはいけないというのが大原則なのです。それなのに、今は意図的にどんどん水を溶け落ちた炉心に向けてかけているという作業を続けているわけで、私はもうそんな事はもう止めなければいけないと思っています。

確かに事故直後には、炉心を溶けさせない為に何としても水をかけなければいけないという時期はあったのですけれども、既に、もう5年以上の歳月が流れていて、崩壊熱も随分減ってくれていますので、水をかけて冷却するというその手段自身をもう止めなければいけない。それを転換して、汚染水の増加を防がなければいけない時期なのだと私は思います。

いまにし:

なるほど、なるほど。まず、冷やす所、根本的な所を変えないといけないということですね?

小出さん:

そうです。

いまにし:

分かりました。小出さん、ありがとうございました。

小出さん:

こちらこそ、ありがとうございました。

小出裕章:高濃度汚染水漏れについて:遮水壁=地下ダム

http://dai.ly/x12jom7

何か皆さん今になって汚染水問題ということが起きてきた、あるいは大変だと思われてるようなのですけれども、私からみると何を今更言ってるんだろうと思います。

事故が起きたのはもう既に二年数か月前の2011年3月11日だったのです。

それ以降汚染水というのは敷地の中に大量に溜まってきまして3月中にもう既に福島第一原子力発電所の敷地の中に10万トンの汚染水が溜まっていました。

コンクリートというのは元々割れるものです。

割れのないコンクリート構造物なんていうものはありません。

おまけにあの時には巨大な地震でそこら中が破壊されたわけで原子炉建屋、タービン建屋、トレンチ、ピット、立て抗にしてもコンクリートにそこら中にひび割れが生じていたのです。

ほとんど目に見えない建屋の地下であるとか、トレンチ、ピット、要するに地面の所に埋まってるわけですから見えない所でそこら中で割れて、そこら中から漏れている。

当時もそうだし、二年経った今だって必ずそうなのです。

私はとにかくコンクリートの構造物から漏れない構造物に移すしかないと考えました。

私が思いついたのは巨大タンカーでした。

10万トン収納できるようなタンカーというのはあるわけですから10万トンタンカーを福島の沖まで連れて来て福島の敷地の中にある汚染水をとにかく巨大タンカーに移すという提案をしました。

でもまたそれも次々とコンクリートの構造物に汚染水が溜まってくるわけですから何とかしなければいけないと思いまして私はその巨大タンカーを東京電力柏崎刈羽原子力発電所まで走らせる

柏崎刈羽原子力発電所というのは世界最大の原子力発電所でそれなりの廃液処理装置もあります。

宝の持ち腐れになっていたわけで柏崎刈羽までタンカーを移動させてそこの廃液処理装置で処理をするのがいいという風に3月末に私は発言した。

そういうことはやはり政治が力を発揮しなければできないのであって政治の方々こそそういうところに力を使って下さいと私はお願いしたのですけれども、とうとうそれもできないまま何も手を打たないままどんどん汚染水が増えて今現在30万トンにもなってしまってるというのです。

(3.11からもう二年数か月経ってるわけですけれども、あの時にもしスタートさせていたら今もう間に合ってるんじゃないか)

もちろんです。

また次に10万トン汲み出すということもできたでしょうし現在直面している事態よりもはるかに楽になっていたはずだと思います。

そういう意味では政府と東京電力が無能だったということだと思います。

・遮水壁=地下ダム (2011年6月)

原子炉建屋の外にかなり深い穴を掘ってそこに深い壁を作って溶け落ちた炉心が地下水にできるだけ接触しないようにする。

接触したとしても汚染が海へ流れないようにするそういう作業がこれからできる唯一のことかなと思うようになりました。

本当に対策が後手後手になってしまっていて放射能の汚染がどんどん広がっていってしまっている。

1号機から3号機の原子炉の炉心は既に溶け落ちているのです。

確実です。

溶け落ちた炉心がどこにあるかということなのですが東京電力はまだ格納容器という放射能を閉じ込める最後の防壁の中にあるはずだと言っているのですけれども、残念ながらそれを見に行くこともできないし本当にそこにあるかを確認することができないのです。

場合によっては既に格納容器の床を突き破って地面に潜り込んでいってる可能性も私はあると思います。

もしそうだとすると地下水と必ず接触してしまいますしそうなるともう猛烈な放射能が地下水に混じって海へ流れていくことを食い止められなくなってしまうので私は2011年5月に原子炉建屋周辺に遮水壁を張り巡らせる地下ダムという言葉を使われる方もいますけど、それをやって溶けた炉心と地下水の接触を断つということをやってくれと頼んだのです。

自由なラジオ Light Up! 018回

「なぜ子どもの貧困は起こるのか?」

https://youtu.be/-kBeubUxkoE?t=16m5s

16分05秒~第018回Light Upジャーナル

第18回放送

http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-018/

矢野ひろし:

伊方原発核燃料装填、そして再稼働について今中さんに伺います。やはり伊方原発と言うと、今中さんや小出さんらが関わった設置許可取消裁判ですよね。大変なじみの深い原発だと思うのですが。

今中さん:

もう40年前になりますけれども、ちょうど私が愛媛の職場に入った時に、いわゆる伊方原発の裁判が始まってたとこでした。

矢野:

そうでしたね。今中さんが75年に入られて。

今中さん:

76年ですね。

矢野:

76年ですか。もう裁判は始まってたわけですね。

今中さん:

ええそうですね。私まだ本当に若くて、それで裁判のお手伝いで傍聴でいろいろ話を聞いてみると、どうも原告の住民側の方が、議論では勝ってるんですよね。いわゆる国側の証人なんてのは、弁護士さんの質問に答えられないというような事態がしばしば起きたりしたんですね。ひょっとしてこの裁判、住民側が勝つんじゃないかなという風に、私、若いながら感じてたんですよ。

矢野:

なるほど。しかし、地裁と最高裁負けていくわけですけど。

今中さん:

そうなんですよ。裁判が結審するちょっと前になると、どういうわけか裁判長さんがぽろっと代わって。

矢野:

代えられるんですよね、あれ。本当に。

今中さん:

何がなんだろうと、私は思いましたけれどね。

矢野:

その時に、今もう伊方原発は1号機2号機3号機と、3機も出来てしまいましたが。

今中さん:

3つになりました。

矢野:

こんなこと想定できましたか?

今中さん:

いやぁー、四国電力、伊方ですよね。いわゆる中央構造線というのが目の前にあって、

それで、まさに瀬戸内海に向いて原発があるんですよね。もう信じられない話ですよ。

矢野:

この核燃料装填というのは、どんな作業なんでしょうか?

今中さん:

原発、原子炉というのは、核燃料というかウランの核分裂連鎖反応とかなりますよね。燃料そのものがウランというやつですよね。ウランというやつを、ですから燃料ペレットというのにして、それを燃料棒というのに、長い細い棒に詰め込んで、それを束ねたやつが燃料集合体です。その燃料集合体、だいたい伊方だったら200本ぐらい集めて1つの燃料集合体になるのかな。それを150体ぐらい原子炉の中に入れると、全体の炉心ができて、ようやく核分裂連鎖反応を始められる体制に入るというものです。

矢野:

これは、作業自体はそんなに危なくはないんですか?

今中さん:

作業はですね、いろいろ水の中でクレーンとか使いますから、クレーンから外れたりすれば問題ですけども、まぁ特に危ないというものではないと思いますけども。

矢野:

なるほど。今回使われる燃料がMOX燃料ですよね。使用済み核燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜた燃料。これ、今中さん大丈夫なんですか?

今中さん:

プルトニウムもいわゆる核燃料になる物質の1つですから、電力会社なり、というよりは日本政府がなんとかしたいんですよね。

矢野:

政府がですね。

今中さん:

日本政府は、原子炉から出てくる使用済み燃料を全部再処理してプルトニウムを取り出すという事なんですけども、本来は、そのプルトニウムというのは、いわゆる高速増殖炉もんじゅというのがありますけれども、それで使う予定だったんですけども、その高速増殖炉をやろうという炉心は20年前に破断しちゃったんですよね。

https://youtu.be/rLc5tq-_BBw

矢野:

そうですよね。動いていませんよね。

今中さん:

それでプルトニウムが余ってしまって、なんとかしたいと。たぶん電力会社もMOXをやりたいとは思えないですよ。安全性が悪くなる事はあっても、良くなる事はありませんし。

矢野:

電力会社の説明によりますと、燃えやすいプルトニウムの割合が低いんだと。そして、ウランと混ぜるのだから大丈夫なんだというような事を言われていますけれども、本当なんでしょうか。

今中さん:

私の聞いてるところでは、いわゆる制御棒の効き具合が悪くなるとか、そういった問題はあるようですね。

矢野:

本来、プルトニウムは使う物ではないですよね。原発自体が。

今中さん:

そうですね、プルトニウム燃料は想定してませんから、そういう意味では安全性に対する余裕度みたいなものが減っていく方向だと思います。

矢野:

なるほど。そんなことをしてでも、やはりプルトニウムを消費しないといけないという政策ですね。

Glovebox for Pu

今中さん:

まず、そこの問題は、我々日本政府考え直さなきゃいけないだと思います。

矢野:

プルサーマル計画というのをなんとしてでも諦めきれないということなんでしょうか?

今中さん:

そうですね。再処理工場も残りますし、あのもんじゅさえまだ残ってるという不思議な原子力政策ですよね。

矢野:

さて、再稼働となりますと、新規制基準の下では、九州電力の川内原発の1号機2号機、

そして、関西電力の高浜3号機4号機に続き5機目というふうになるんですが、

今のところ高浜は司法判断で差し止め中ですけれども、本当にこの再稼働必要なんでしょうか?

今中さん:

本当、私が聞きたい話でして、何年か前は夏で暑いと電力が足りない、電力が足りないと言っていたんですけども、この夏なんていうのは、節電のせの字もないんですよ。

矢野:

そうですよね。

今中さん:

はい。私個人的にその辺不思議だなぁと思って調べたら、実は夏の最大電力量というのは、ここのところ毎年減ってるんですよ。

矢野:

えー。減ってるんですか。

今中さん:

減ってます。去年と比べると、夏の一昨年ですか。一昨年、去年と比べると、ピーク需要で1000万キロワットぐらい減っています。

矢野:

そんなに減ってるんですか?

今中さん:

ええ、びっくりしました。

矢野:

それで、節電のせの字も出てこないんですね。

今中さん:

それがよく分からないんだけども、今頃太陽パネルが物凄い普及してますよね。それで、夏のピークを抑えられてるんじゃないかなという気がします。

矢野:

なるほど。ということは原発は必要ないと。

今中さん:

我々庶民には必要ないですよね。我々にはリスクばっかり被さってくるもんですから。

矢野:

そうですね。今、リスクの話をされましたけれども、この伊方原発というのは佐田岬半島の付け根にあるんですけれども、この避難計画も、私はこれ充分にできていないと思うんですが、今中さんどうですか?

今中さん:

そうですね。再稼働もそうですけども、一番けしからんのは原発の安全性の責任を持つべき、いわゆる規制委員会、規制長がきちんと審査しないと。避難経路等には、彼らは責任はないと、そういう態度を取ってる。やっぱり、私はこれは問題だろうと思いますね。

矢野:

規制委員会が責任を持たないんだったら、どこが責任を取るんですか?

今中さん:

安部さんは口だけの人ですから、はい。

矢野:

先程、今中さんのお話の中にもありましたが、この伊方原発の北側には中央構造線という活断層が通ってるということですよね。

今中さん:

皆さん、この前熊本の地震がありましたよね。あれがだんだん大分の方に伸びていって、その先をずっと見たら伊方原発に届くなぁと。たぶん多くの方がそう思って見られたんだと思いますよ。

矢野:

そうですよね。忘れてはいけないいのが、南海トラフもありますよね。

今中さん:

そうですよね。はい。

矢野:

ということは、もう地震の巣のような所に伊方原発があるということですよね。これは何としても、再稼働本当に必要ないんだったら止めてほしいと思うんですが。

今中さん:

というか、そこまでして我々電気を使わんならんのか、作らんならんのかという問題だと思います。

矢野:

なるほど。なんとかこの私たちも賢くならないとだめですよね。すぐ目先のことをすり替えられると、原発のことを忘れてしまう。そうですね。今中先生どうもありがとうございました。

今中さん:

どうもありがとうございます。

そもそも総研 2013年2月7日

「そもそも新安全基準で原発は本当に安全になるの?」

http://dai.ly/xxc7t6

7月から新しい安全基準ができるが、先週、規制委員会の有識者会議で、新安全基準の骨子案が明らかになった。これについて今日から意見募集(パブリックコメント)が求められるので、今だったらこの案に対して何か求めたり言うことができるタイミングだ。

そこで検証してみよう。

新安全基準とは?

問題はありますか?

さらに‥

出演は東大名誉教授の井野博満氏、後藤政志氏にお話を聞く。また今日のメディア報道で、国会事故調に対して東電が虚偽説明をしていたことが報じされた。これは原発が地震で壊れていた可能性を示している。元事故調委員の野村氏にも話を聞く。

チェルノブイリ30年・福島5年救援キャンペーン

小出裕章講演会

https://youtu.be/Z64LmFj8dR4

「チェルノブイリ30年・福島5年救援キャンペーン 小出裕章講演会&チャリティコンサート」

(2016年4月23日(土)練馬文化センター)より、小出裕章氏の講演

今は静かな涙が流れるばかりです…(´;ω;`)

原爆体験記

178頁より

<小学生>

ああ、父と母 長野ふみ子

当時十歳、愛媛県に疎開中に両親を原爆にて失う。

両親を失った私は、どうしてこんなつまらない戦争をしたのかと思うと腹が立って、腹が立ってし方がありません。この戦争をしなければ、私のお父さんも、お母さんも、生きていらっしゃることでしょう。私は広島市堀川町九番地時計商の二女として生れました。軍と県との関係があったため、両親は私達姉妹が、そかいしている田舎に来ることが出来ませんでした。

昭和二十年八月六日、世にもない、世界で初めての強い力を持っている原子爆弾がこの日の八時十分に落ちたということでした。私はこの時、愛媛県越智郡九和村法界寺という部落にそかいをしていました。それで命だけは助かりました。この時私は九和小学校の三年生でした。ある日、とぼとぼと学校から帰る時でした。お姉さんが私の前を歩いていらっしゃるのに気がつきました。お姉さんは「早く帰っておるすばんをしていなさい」といわれました。私がいそいで友達と帰っていると、何だかラジオで放送しているようでした。立ち止って聞いていたが、何の意味か、よくわかりませんでした。

昼食を食べおえた時、お姉さんらしい足音がしたかと思うと、玄関がガラリとあいて、お姉さんの姿が見えました。お姉さんの顔はいつもの顔とは少し違っていました。私はお姉さんにたずねて見ると、元気のない声で「広島が大爆撃に会ったのよ」といわれた。私はこの話を聞くと、お父さん、お母さんのいらっしゃる我が故郷が、大爆撃に会ったとは大変だ。夢にも、またこんなおそろしい原子爆弾があるとも、しりませんでした。これを聞くと、全身冷たい水をあびたような気がしました。

この事が気になっているうちに、早くも五日がすぎました。お父さんからは、なんのしらせもなく、一通の手紙さえ来ませんでした。それで近所の人は、私のお父さんが死んだものと思って、いろいろなぐさめて下さいました。私はなんだか胸が苦しいような気がし、ほろほろと熱いなみだが、ほおをぬらしました。夕方みんながぞろぞろと帰ってしまうと、いっそう悲しくなりました。お姉さんの顔にはなみだのあと、目が赤くなっていました。その夜、私はなかなか眠れませんでした。ねがえりをうつたびごとに目にたまっているなみだが、右へ流れ左へ流れるのでした。

十八日の朝が来ました。だが学校へ行くのに何だか行く気がしませんでした。学校で遊ぶ時も、なんだか体がだるいようでした。授業が終り、家にかけついた。玄関をおけると、お姉さんが奥から元気のいい声で「ふみちゃん、これ」といわれました。私は何だろうと思いながら、奥にはいりました。手紙です。よむ前に封筒のうらを見た。「あっ」とたまげたひょうしにいそいで中をあけました。これこそ待っていたお父さんからの手紙でした。つぎつぎと読んでいるうちに、(母即死)とかいてありました。私はまた目になみだをためて、今にも声をたてて泣き出しそうでした。しかし、お父さん、お姉さん、お兄さんが残っていらっしゃいます。そして私を導いて下さると思うと、やっとなみだの出るのがやみました。おわりに何日に私達のいる田舎に帰るということでした。妹の顔もうれしそうでした。その日を指おり数えて待っていました。

私は朝から、ぴょんぴょんとはねまわりました。学校から帰ると近所へ遊びに行きました。きゃあきゃあと声を立てて遊びました。するとお姉さんが、「ふみちゃん、俊ちゃん、お父さんよ」とよばれた。私はいそいでまだ小さい妹の手を取って、田舎の坂道を下って行きました。玄関に入るとお父さんの顔が見えました。私はいきなり「お父ちゃん」とさけびました。妹もあとについてきました。お父さんはゆっくりと話されました。

「お客さんとお店で話していると、にわかに外が光った。お父さんは、とっさにえいぎょう台の三角形の空間に体をよせ、そして、お客さんの名をつぎつぎとよんだ。だれも答える者はなかった。しばらくして『おじさん、おじさん』と学生の呼び声に光をむけながらはい上った。『康恵、康恵』とお母さんの名をよばれた。するとかすかなうめき声が聞えた。お母さんは、多くの物の下にかさなり、ぴくぴくと足を動かされていた。その瞬間にさえ、子供達のことを思った。崩壊して通る道もなく屋根瓦づたいに一里半もの道を逃げていった。シャツはよれよれになり、ズボンはバンドがなくなっていたため、かかえるようにして逃げ出した……」これを聞くとこの時の、お父さんの苦心がありありとわかりました。

「きずはかるくて、そのよく日、お母さんの死体をかたづけた。うめていた商品は焼けていた。ただ残ったのは水槽の中のおちゃわん類だけだった。それも、二日目にはだれかが持ち去ったものであろう、残されてはいなかった」お父さんは涼み台に腰をかけ、星をあおぎながら、ぽっきりぽっきりと語られた。

お母さんは失ったけれど、お父さんを与えられた私達の幸福は、しかし長く続きませんでした。

二十九日の朝から家のそうじにとりかかりました。それから障子をはりかえた。すると、お父さんは「さむけがする」といって、ねつかれてしまいました。熱はぐんぐんと高くなり、ねつかれて五日目、「だんだん息が苦しくなる」といわれ、やがて口がきけなくなりました。お父さんは苦しそうに、うなりごえをたてて、たたみの上に手で宇をかいたり、口をもごもごさせて、何かいいたそうにしていらっしゃいました。お父さんは、不思議にも、水まくらを取りかえ、自分の着物を取りかえ、床に入り手を組んで胸の上におき、苦しみの色のあとかたもなく、静かに息を引き取られました。みゃくがとまって、よんで見ると、かすかにうなずかれました。そうして、とうとう私達はあの原爆、ただ一瞬間、ピカ。と来た原爆の光に、両親を失ってしまったのです。

あれから五年、苦しい兄弟の生活は続けられました。何度お父さんがいたら、お母さんがいたら、と考えたかもしれません。けれども一度は別れなければならない生と死との考えも自然に身について、今は静かな涙が流れるばかりです。

私達のような運命の子供達のためにも、原爆は二度とくり返してはならないと心から祈るのです。

NHKスペシャル 1998年8月6日

「原爆投下 10秒の衝撃」

http://dai.ly/xv00ky

ピカドンと呼ばれる原爆。爆発から広島が壊滅するのに要した時間はわずか10秒である。

炸裂前から大量に放たれていた放射線、3秒で地上を焼き尽くした熱線、10秒で広島市の全域をのみ込んだ衝撃波。人々が立ち昇るキノコ雲を見た時、広島は既に破壊されていたことになる。

日米の科学者の協力を得て、広島原爆の惨禍の始まりとなった10秒間を科学的に再現・検証し、核兵器の恐怖を描く。

広島平和記念資料館では展示されない事実を伝え続ける被爆者、三登浩成さん

https://youtu.be/1s3TXZBu2v4

NHKスペシャル 2010年8月6日

「封印された原爆報告書」

http://dai.ly/xkca1f

アメリカ国立公文書館のGHQ機密資料の中に、181冊、1万ページに及ぶ原爆被害の調査報告書が眠っている。

子供たちが学校のどこで、どのように亡くなったのか詳しく調べたもの。

200人を超す被爆者を解剖し、放射線による影響を分析したもの…。

いずれも原爆被害の実態を生々しく伝える内容だ。

報告書をまとめたのは、総勢1300人に上る日本の調査団。国を代表する医師や科学者らが参加した。

調査は、終戦直後から2年にわたって行われたが、その結果はすべて、原爆の“効果”を知りたがっていたアメリカへと渡されていたのだ。

「17000人/70箇所にのぼる子供達の被害の調査が日本調査団により行われた。例えば、1.3Km地点では132人中 50人死亡、0.8Km地点では560人中560人死亡など、建物疎開に動員された子供の死亡率が調査され、まとめられた。世界初の爆心からの距離と人間の死亡率との定量的な相関関係図ができあがった。この相関図は、アメリカ空軍のシミュレーションに活用され、例えばモスクワを攻撃するなら6発、ウラジオストックなら3発など、核戦略構築に活用された。つまり、広島の子供達の犠牲がアメリカの核戦略に貢献した。」

なぜ貴重な資料が、被爆者のために活かされることなく、長年、封印されていたのか?

被爆から65年、NHKでは初めて181冊の報告書すべてを入手。調査にあたった関係者などへの取材から、その背後にある日米の知られざる思惑が浮かび上がってきた。

番組では報告書に埋もれていた原爆被害の実相に迫るとともに、戦後、日本がどのように被爆の現実と向き合ってきたのか検証する。

BS1スペシャル 2016年7月24日

「原爆救護~被爆した兵士の歳月~」

https://youtu.be/-tddmqUFuvw

原爆投下直後、市民救助を命じられた兵士たちがいた。炎と煙の中、負傷者を救い出し無数の遺体を葬った兵士たち。戦後、放射能の影響が疑われる体調不良に苦しむが、差別や偏見を恐れて口を閉ざした。大多数が被爆者手帳を取得しなかったため“埋もれた被爆者”となっていく。やがてガンなどを発症するが、原爆症認定の壁も厚かった。爆心地での救護活動の実態と、被爆地から遠く離れた故郷で暮らす元兵士たちの苦難の戦後を描く。

【語り】光岡湧太郎

世界は広島をどれだけ知っているか

研究グループがデータベース化

(東京新聞【こちら特報部】)2016年5月3日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016050302000122.html

オバマ米大統領の広島訪問が現実味を帯びてきたが、被爆地の思いは複雑だ。核軍縮の動きは鈍く、被爆者の高齢化は進む一方。「被爆の実相が知られていない」との危機感も広がる。広島では研究者たちが海外で出版された原爆文献リストのデータベース化にも取り組み始めた。世界は被爆体験をどう共有していけるのか。

(白名正和、安藤恭子、中山洋子)

研究グループが

データベース化

「母語で読むからこそ伝わるものがあるんです」研究グループ「リンガ・ヒロシマ」の代表で広島国際大元教授の中村朋子さん(六九)が力を込めた。二年前、ポーランド出身で広島市在住の研究者ウルシユラ・スティチェックさんとともに同グループを結成。国内外の研究者約三十人の協力を得て、各国の図書館の蔵書などを検索し、原爆文献の調査を続けている。

原爆文献 69言語1800点

これまで六十九言語、約千八百点の文献をリストアップしてきた。調査結果は年内にもインターネット上で公開する予定だ。中村さんは「予想以上にたくさんの言語で広島・長崎が語られている。毎日のように増えていく」と感嘆する。

英語が最も多いが、自らも被爆した医師蜂谷道彦氏の「ヒロシマ日記」は二十言語以上に翻訳されていた。被爆した少年少女の体験記を収録した長田新氏の「原爆の子」も多く翻訳され、アイスランドの少数言語の本も見つかった。一方、日本では知られていない作品もある。例えばパキスタン人作家が英語で書いた小説「Burnt Shadows(焼け焦げた影)」は十三言語で出版されている人気作だが、日本語にはなっていない。

リストには、核抑止論の視点で書かれだ本なども加えている。中村さんは「核廃絶が最大多数の声にならない理由を考えるためにはこうした本も大切」こと説明する。

被爆の実相伝えたい

草の根の熱意

大学生のときに姉の夫が原爆症で亡くなり、幼い息子たちを抱えて苦労する姿を間近に見てきた。「広島に住む人間には、核廃絶を強く求める何かしらの原体験がある」と言う。

一九六〇年代から英語の原爆文献のリストアップや解説をライフワークとしてきた。リストはこれまで英語の副読本教材に活用されたほか、原爆文献などにも転載された。「英語だ付では見誤る」と感じる中村さんが、長く温めていた構想が多言語の調査だった。「広島・長崎の体験を人類がどう共有してぎたかを俯瞰(ふかん)できると思た」

原爆文学を研究するスティチェックさんがワルシャワ大の日本学科の大学生だったとき鋩に初めて読んだのも、ポーランド語に翻訳された原民喜(一九〇五~五一)の小説……「夏の花」だった。八六年四月のチェルノブイリ原発事故ではワルシヤワも汚染された。スティチェックさんは事故から五年後に母を喉頭がんで亡くした。「核の被害は人ごとではない。一番心に近い母語で読むから、国境を越えて理解しあえる」と調査の意義を痛感している。

調査からは、反核運動が盛んになった八〇年代に欧州で翻訳が増えた傾向も見えてきたというノ中村ざんは「原書に心を動かされた人々の熱意で多くの翻訳が生まれている。調査から被爆の実相を草の根で届けようとした人々の努力が浮かび上がってくる」と話し、世界が被爆体験を共有する重要性を訴える。

「核なき世界」あきらめない

近年、広島を訪れる外国人は増えている。

広島平和記念資料館の二〇一五年度の外国人入館者は、統計を取り始めた一九七〇年度以降最多の三十三万八千八百九十一人。海外の関心は低くはない。

同館では外国人向けに十六言語の音声ガイドを用意するほか、一五年度から被爆者の声を語り継ぐ「被爆体験伝承者」の英語での講話も実施。約二百回行われたが、本年度はさらに拡充するという。

だが「外国には原爆の被害はまだまだ知られていない」と懸念するのは、広島大名誉教授の葉佐井博巳さん(八五)だ。

原爆投下翌日に市内を歩き回り、十四歳で被爆した。物理学者として放射線を研究する傍ら、修学旅行生や外国人客に体験を話してきた。「ロシア革命や文化大革命について、日本人はその実相をほとんど知らない。それと同じで、自分と直接の関係がなかったら意識することは難しい」とおもんぱかる。その一方、被爆の苦しみを知ることが、核廃絶につながると信じ、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館が公開する被爆者の体験記の電子データ化にも協力してきた。体験記は○八年ごろから各国語にも順次翻訳されている。当初は英語や中国語などだけだったが、現在は二十三言語にまで増えた。

関心薄い日本人客 質問も議論もなく

原爆ドーム前に立ち、ボランティアで英語ガイドを続ける元高校教諭の三登浩成さん(七〇)=広島県府中町=も「ここに足を運ぶ人はもともと原爆に関心が強い。来ない人にこそ広島を知ってほしいけれど」とため息をつく。母親の胎内で被爆した三登さんは○六年から、日本人も含めて百六十六カ国約二十六万人を案内してきた。英米よりも多いのがオーストラリアからの訪問者という。「(被爆して白血病を患い十二歳で亡くなった)佐々木禎子さんの話を、小学校で教えているようでした」

むしろ歯がゆいのは日本人客だ。「物見遊山で関心は薄い。現代史を習っておらず、質問もなければ、議論もできない。この間は『東京にも原爆が落ちた』と言っている男子学生さえいた」と嘆く。

先月、米国の閣僚として初めてケリー国務長官が広島市の平和記念公園を訪問。これに続き、今月下旬の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に合わせ、オバマ米大統領の広島訪問も検討されている。広島に再び世界の注目が集まるが、被爆地の思いは複雑だ。

オバマ氏は就任当初の○九年四月、チェコのプラハで「核兵器なき世界」を訴え、その年のノーベル平和賞を受賞した。

前出の葉佐井さんは「演説の理想はほとんど実現されていない。広島に来るなら、なぜ実現できなかったのかを説明してほしい。ただの話題づくりなら、来なくてもいい」と手厳しい。三登さんは、広島県の湯畸英彦知事らが早々に、訪問を期待するオバマ氏に謝罪を求めない考えを示したことにも違和感を抱く。「なぜ被爆者の側から『謝罪しなくて良い』つて言わなきゃいけないの。心からの謝罪があって初めて、核を使わない未来へと進めるはずだ」

オバマ氏に期待 指導者もっと訪れて

医療ソーシャルワーカーとして延べ二万人以上の被爆者と接してきた村上須賀子・県立広島大元教授(七〇)は「ケリー氏には被爆者の声を聞いてほしかった。貧困や差別、家族の崩壊に死への恐怖。原爆がその後の人生に与える苦悩は展示物ではなく、当事者の思いからしか伝えられない」と訴える。

被爆者の平均年齢は八十歳を超えている。村上さんは「やっと原爆を落とした国の大統領が、広島を訪れる機運ができた」と評価する。「核兵器は絶対悪。二度とこのむごい出来事が起きないように、オバマ氏には今からでも力を注いでほしいし、各国の指導者ももっと広島を訪れてほしい。それが、被爆者の無念をすくい上げ、核なき世界へと踏み出すことにつながるのではないか」

注目の人直撃インタビュー

元広島平和研究所所長

浅井基文

オバマ大統領の広島訪問は日米軍事同盟の完成を祝うセレモニー

(日刊ゲンダイ)2016年7月1日

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/184688

今年5月、現職米大統領として初めて被爆地・広島を訪問したオバマ大統領を日本メディアは「歴史的」と大絶賛したが、本当にそうだったのか。09年4月のプラハ演説で目指す――とした「核なき世界」は前進したとはとても思えない。外務省出身の元広島平和研究所所長・浅井基文氏は、オバマ広島訪問を「単なるセレモニー」とバッサリ斬り捨てた。

広島演説はプラハ演説より“退化”した

――オバマ大統領はプラハ演説でノーベル平和賞を受賞しました。しかし、7年経っても米国は「核大国」のまま。5月にスイスで開かれた国連の核軍縮作業部会でも、米国は核兵器禁止条約の制定に反対し、「核なき世界」の実現は程遠い状況です。

まず、プラハ演説の内容をよく読むと、オバマ大統領が言っていることは2つ。ひとつは「核のない世界へ」というビジョン、もうひとつは「私の目の黒いうちは核廃絶はないだろう」ということ。つまり、核廃絶の理念は掲げるが、すぐにはできない――とハッキリ言っているわけで、実際、この7年間を振り返っても核軍縮に向けた取り組みは何ひとつありません。

――全く何もやっていない?

オバマ大統領が核関連の政策でやったことといえば、核保安サミットを開き、テロリストに核分裂物質が渡らないようにする国際的な仕組みをつくったことぐらい。あとはクリーンエネルギーと称して原発を推進した。しかし、原発はプルトニウムを生み出す機械ですから、潜在的な核拡散です。その意味ではプラハ演説と真逆のことをやったわけです。

――「核なき世界」どころか核を推進した。

そうです。例えば、オバマ大統領は、ミサイル防衛システム(MD)を推進しました。彼はイランや北朝鮮に対抗するため、と言っていますが、本当の“狙い”はロシアと中国です。つまり、MDで先制攻撃を未然に抑え込んで米国の核兵器に絶対的有利な環境を確立しようとしている。その結果、どうなったかといえば、ロシアや中国をますます警戒させることになりました。ロシアのプーチン大統領は米国に対する核攻撃力をさらに高めようとしているし、中国も韓国へのMD配備に神経をとがらせています。そう考えると、オバマ大統領の核政策はマイナス評価しかできません。

――そのオバマ大統領の広島訪問をどう評価していますか。

この7年間、核廃絶に向けた具体的な取り組みは何もなく、当然、実績もない。それをあらためて確認することにもなるため、ある意味、非常に不格好な訪問でした。彼としては、核廃絶の「ビジョン」を繰り返すこと以外、訪問にメリットはなかったと思います。

――それなのになぜ、オバマ大統領は広島に行ったのでしょうか。

私は安倍政権が米国側に積極的に働きかけたのではないかとみています。安倍政権は集団的自衛権の行使を閣議決定し、安保法制をつくった。その結果、米国の戦争に日本が積極的に加担することになりました。日米同盟はNATO(北大西洋条約機構)並みの軍事同盟になったわけです。安倍政権は、日米軍事同盟の完成を祝うセレモニーとして広島訪問を演出した。「日米軍事同盟は平和のため」とアピールするためです。

――日米同盟が強化された“ご褒美”みたいなものですか。

オバマ大統領にとっても決して悪い話ではない。しかも、プラハ演説で始まり、広島演説で終わるということは、「核なき世界」というオバマのビジョンを世界にあらためて発信する効果も期待できる。つまり、広島訪問とは、ありていに言えば、セレモニーであり、アリバイづくりでもあった。だから、原爆資料館もわずか10分そこそこで出てきた。おそらく、入り口近くの大きなパノラマ展示品を見ただけで戻ってきたのでしょう。

――それでも広島県民、市民は歓迎ムード一色でした。

「ノーモア広島」を訴えてきた歴史を考える時、広島市民がもろ手を挙げて喜ぶ姿には違和感を覚えました。まがりなりにも広島は、タテマエは核廃絶を訴えつつ、ホンネは米国の核の傘におんぶにだっこという二重基準の日本政府に対する対抗軸でした。そこに広島の存在理由があり、だから世界の核兵器廃絶運動も広島をメッカと位置付けてきたわけです。

しかし今回、その二重基準の日本政府がお膳立てしたオバマの広島訪問を無条件で受け入れることで、広島は核廃絶運動のメッカとしての立場を自ら捨ててしまった。これは「ノーモア広島」どころか、真逆の方向です。今後、世界の広島を見る目は変わっていくでしょう。

――オバマ大統領の広島演説は「歴史に残る」といわれています。

先ほども言いましたが、核廃絶の実績は何もないため、広島演説はプラハ演説より“退化”せざるを得ませんでした。だから、内容は極めて抽象的で、過去の追憶と理念を17分間話しただけです。あの演説のどこが格調高い優れたものなのか。私には分かりません。

――被爆者の肩を抱く姿もテレビなどで繰り返し報じられていました。

オバマ大統領の人間としてのヒューマニズムにケチをつけるつもりはありません。しかし、米国大統領の広島訪問というものが、あの1枚の写真で美化されるというのは、あまりにも物事の本質のすり替えが行われているような気がします。

――メディアは広島訪問が決まった時から「歴史的訪問」と大騒ぎし、当日はNHKが特番で生中継しました。メディアの取り上げ方、報道のスタンスについてどう見ましたか。

メディアの「ヒロシマ」の取り上げ方はいつも同じで、今回が突出していたわけではありません。つまり、彼らにとって(1945年に広島に原爆が投下された)8月6日というのは、しょせんは「ハチロク」という名の行事、イベントなんです。(広島平和研究所の)所長時代、毎年7月になると、各メディアが「今年の目玉は何ですか」と尋ねてきて閉口しましたが、今回もその延長であり、彼らは特別なイベントとして扱ったと思います。

――メディアは安倍政権発足以降、とりわけ劣化が著しいと指摘されていますね。

今日の日本メディアの体質で、最も病的だと感じるのは、政権側から流れてくる空気に決して抗わず、自己規制する姿勢です。対照的なのは欧米メディアです。権力に対して「報道の自由」という基本的権利を勝ち取ってきた歴史を持っているため、ワシントン・ポストのような保守系メディアであっても、権力が誤った方向に進んでいる――と判断すれば厳しく追及する。

ところが日本メディアはそういう気概がありません。欧米と異なり、「報道の自由」は戦後憲法によって与えられたもので、自ら勝ち取った歴史がないからです。政治的空気が変われば自然と報道姿勢が変わっていく。これが日本メディアの体質なんです。歴史を振り返れば「二・二六事件」で、将校が輪転機に砂をぶっかけた翌日から報道内容が変わっちゃったわけですから。

日本国憲法は世界を脱軍事化に導く指針

――時の権力とメディアが同じ方向を向くと戦前に逆戻りです。また先の大戦のような展開になるのでしょうか。

今の世界は、経済を見れば分かる通り、国際相互依存でがんじがらめの状態です。米中間で銃声が一発鳴り響けば、あっという間に世界はぺしゃんこになる。もはや大国間の軍事衝突はあり得ず、世界は脱軍事化に進まざるを得ません。これは誰でも分かるはずなのですが、残念ながら政治が追い付いていないのです。

そこで今こそ、私は日本の出番だと思っています。日本国憲法は(施行された)1947年当時は「理想の産物」だったかもしれないが、今は世界を導くもっとも現実的な指針です。この憲法に基づき、日本が率先して軍事力を廃止しようと声を上げるべきです。日米軍事同盟を終了すれば、中国の対日姿勢もやわらぐでしょう。日本が率先して非軍事化の声を上げることで世界はガラリと変わっていくと確信しています。

(聞き手=本紙・遠山嘉之)

▽あさい・もとふみ 1941年、愛知県生まれ。東大法中退後、外務省入省。国際協定課長、中国課長などを経て、東大教養学部教授、広島市立大学広島平和研究所所長などを歴任。主な著書に「すっきり!わかる 集団的自衛権Q&A」(大月書店)、「ヒロシマと広島」(かもがわ出版)など多数。

NNNドキュメント 2016年7月31日

隠された被爆米兵 ~ヒロシマの墓標は語る~

http://dai.ly/x4mm5jj

広島の原爆で死亡した12人の‘被爆米兵’。その存在を調べ続けた被爆者がいた。日本とアメリカを取材し彼らの足跡をたどる。今も複雑な思いを抱く遺族の本音とは。

オバマ大統領が広島を訪問し、1人の被爆者と抱擁する映像が全世界に流れた。森重昭さん、広島の原爆で死亡した12人の知られざる‘被爆米兵’の存在を調べてきた。自国民をも犠牲にした原爆。日本とアメリカを取材し‘被爆米兵’らの足跡をたどる。今も複雑な思いを抱く遺族たちの本音とは。そして森さんの願いとは。12人もともに眠る原爆碑に刻まれた「過ちは繰り返しませぬから」-そのために私たちは今、何をすべきか。

ヒロシマの記憶 原発の刻印

http://www.yuubook.com/center/hanbai/syoseki_syousai/syousai_hiroshimaki.html

肥田 舜太郎 著

被ばくの歴史の「学び」

それなくして未来はない。

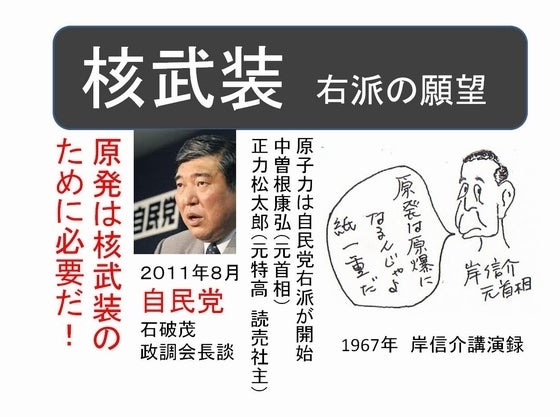

ヒロシマ・ナガサキに原爆を投下された日本に、どうしてこれだけの原発が建っているのか?

どうして一部の政治家が日本は核武装すべきだと公言して、それが野放しになっているのか?

原爆被害の生き証人である肥田舜太郎の実体験から学ぶ、核の本質、原爆の地獄。

「核は、人が死ぬからだめなんだと、そう言おう」

広島原爆の被爆者の診療に軍医としてあたって以来、今日まで世界各地の放射線被害を見続け、被ばくを広島・長崎への原爆投下を起点として、歴史的にとらえていくことの大切さを訴えてきた貴重な証言者、被爆医師・肥田舜太郎、渾身のメッセージ。

目次より

●「ヒロシマの記憶 原発の刻印」

●「戦後にっぽん「放射線安全ムラ」形成史」(特別寄稿 堀田伸永)

原爆体験記

256頁

なにを記憶し, 記憶しつづけるべきか?

大江健三郎

われわれがこの書物を読み、この書物にみなぎっている人間的な叫び声を忘れさってしまうとしたら、それはわれわれが、今日の核兵器の問題のはらんでいる悲惨と恐怖とにおびえるあまり、意識してそれを回避したとみなすべきだということを、ぼくは強調しておきたいと思います。その場合、すべての責任はわれわれにあり、そうしたわれわれを、弁護できるものはいないでしょう。それこそは戦後二十年の歴史において、広島・長崎の原爆の経験をもつ日本人がみずからに対しておこなう、最悪の背信行為というべきではありますまいか?

小出裕章先生:曇りのない目で事実を見てほしい / そなたたちの母を殺したのは戦争(原爆)である

自由なラジオ Light Up! 019回

「 自然エネルギーなら戦争は起きない。原発ゼロの先を行け! ~『弱い人、困っている人を助ける弁護士』が気づいたこと 」

https://youtu.be/Gwb3nh55l9Q?t=18m33s

第019回Light UP!ジャーナル

身近な放射線管理区域とその情報公開のあり方

http://jiyunaradio.jp/personality/journal/journal-019/

木内みどり:

今日も元京都大学原子炉実験所の小出裕章さんにお電話でお話を伺います。こんにちわ、小出さん。

小出裕章さん:

はい。こんにちわ、みどりさん。

木内:

ありがとうございます。まず、参議院選挙、本当に熱い熱い選挙が終わりましたけれども、鹿児島県知事に脱原発の知事が誕生したのは嬉しかったですね。

小出さん:

そうですね。全体で言えば、本当に悲しくなるような結果でしたけれども。

木内:

本当です。

小出さん:

鹿児島県知事選で脱原発の方が当選して下さいましたし、沖縄、福島とかで、現職を破るような形になって、大変そういう事に関してはよかったと思います。

木内:

嬉しいことだけ大きく見て、悲しいことはちょっと小さめに感じようと私も決意しました。

小出さん:

はい。そうですね。私もそうしたいです。

木内:

今日は、このことについてお伺いします。京都大学附属病院で火事があったそうなんですね。7月1日のことのようです。

https://youtu.be/cEBnMcVHlKU

放射線物質を扱う実験室が全焼、で、この火災によって放射線がでたようなんですけれども。その放射線量の測定が、火事が鎮圧してからなんと4時間後で、それを公表されたのが3日後という対応だったそうなんですね。この原子力関連施設の情報公開のあり方、そのスピードについて小出さんにお伺いしたいんですが、どう思われますか?

小出さん:

一言で言えば、もっと迅速にすべきだなと思いますけれども、病院にはいわゆる放射線管理区域というものが結構あります。例えばX線の撮影室であるとか、CTの撮影室であるとか、そういう所は放射線の管理区域なのです。

ただし、それは放射線の管理区域であって、そこで放射性物質を取り扱っているようなことはないのです。今回火事になった所は、放射能そのものを取り扱うというそんな実験室だったのです。

木内:

火災があった7月1日の午後11頃に放射線量を調べましたら、いっとき毎時16シーベルトあったと言うんですけれども。

小出さん:

今、みどりさんが16シーベルトとおっしゃいましたけれども、単位がちょっと違っていまして、正確に言うと、毎時16マイクロシーベルトです。マイクロですから、100万分の1という意味ですね。いわゆる放射線物質、放射線を取り扱うという現場では、時に、この程度の放射線量率は存在しています。

例えばですね、日本の法律で言うと、1時間あたり0.6マイクロシーベルトを超えるような場所は放射線管理区域にしなければいけません。私がいた京都大学原子炉実験所でも、1時間あたり0.6マイクロシーベルトを超えるような場所は管理区域です。管理区域の中でも高い低いがある訳ですけれども、1時間あたり20マイクロシーベルトを超えるような場所は、高線量区域と呼んで、実験者に注意を促して、立ち入り制限をするとかいうことを私の職場ではやっていました。ですから、1時間あたり20マイクロシーベルトなら高線量区域にした訳ですから、今回の場合は、1時間あたり16マイクロシーベルトなので、かなり管理区域の中でも、放射線量の高いの場所があったということだと思います。ただし、取り扱っていたインジウム111という放射性物質も、

もう1つトリチウムという放射性物質も使っていたのですが、総量がこういう言い方はあまりよくないですけれども、福島の事故なんかに比べれば本当に微々たるものであって、周辺の方々に大きな危害を加えるというような量ではもともとなかったのです。ですから、病院側もそういう事をふまえた上で、まずは火災を鎮火して原因を究明して、それから記者会見ということにしたのだと思いますが、はじめに聞いて頂いたように、やはりもっと迅速にすべきだったなというのが私の感想です。

木内:

はい。ありがとうございました。

それでね小出さん、今日はスタジオに弁護士で映画監督、映画監督で弁護士さんの河合弘之さんがおいで下さっています。いつもいつも小出さんは、「日本の司法に絶望している」と「信じない」と発言されていらっしゃいますけれども、小出さんは河合さんとはもちろん交流は深いですよね?

小出さん:

はい、何度もお会いしています。河合さんも原子炉実験所まで来てくださったこともあります。

木内:

そうですか。

河合さん:

こんにちわ、河合です。どうも。

小出さん:

こんにちわ、ご無沙汰しておりました。

河合さん:

ご無沙汰しております。小出さんのね映画の中で、やっぱり非常に重要な位置を占めてましてね。「原発なんか止めたって、全然電気なんか足りなくないんだよ」と「停電なんておきてないじゃないか」と言うのをね、グラフを以って示してくれて、ああいう分かりやすい説明って凄くねいいんですよね。

小出さん:

ありがとうございます。私も何とかごくごく普通の方々に、曇りのない目で事実を見てほしいと思ってきましたし、その為に、私自身も工夫を凝らしながら、皆さんにどうやって伝えるかと考えてきたのですけれども。でも、河合さんの映画などを見ていると、凄いなあと私も思いました。

木内:

本当ですよね。映画の中で、白板に文字を書きながら説明したっていうのは、もう前代未聞だったと思いますけれども。

河合さん:

あれはね、アル・ゴアのまねなんだよ。アル・ゴアの「不都合の真実」で。

木内:

なるほど。不都合の真実で。なるほど。そんな事言わなければ分からないのに。河合さん。というわけでした。今日も、小出裕章さん、ご出演ありがとうございました。また、出てくださいね。

小出さん:

はい、よろしくお願いします。

木内:

ありがとうございました。

○●○●○●○●○●

平和の泉

のどが渇いてたまりませんでした

水にはあぶらのようなものが

一面に浮いていました

どうしても水が欲しくて

とうとうあぶらの浮いたまま飲みました

―あの日のある少女の手記から

ロザリオの鎖

永井隆

ロザリオの鎖 より(原爆投下、そのとき…)

八月八日の朝、妻はいつものように、にこにこ笑いながら私の出勤を見送った。少し歩いてから私はお弁当を忘れたのに気がついて家へ引き返した。そして思いがけなくも、玄関に泣き伏している妻を見たのであった。

それが別れだった。その夜は防空当番で教室に泊まった。あくる日、九日。原子爆弾は私たちの上で破裂した。私は傷ついた。ちらっと妻の顔がちらついた。私らは患者の救護に忙しかった。五時間ののち、私は出血のため畑にたおれた。そのとき妻の死を直覚した。というのは妻がついに私の前に現われなかったからである。私の家から大学まで一キロだから、這って来ても五時間かかれば来れる。たとい深傷を負うていても、生命のある限りは這ってでも必ず私の安否をたずねて来る女であった。

三日目。学生の死傷者の処置も一応ついたので、夕方私は家へ帰った。ただ一面の焼灰だった。私はすぐに見つけた。台所のあとに黒い塊を。──それは焼け尽くして焼け残った骨盤と腰椎であった。そばに十字架のついたロザリオの鎖が残っていた。

焼けバケツに妻を拾って入れた。まだぬくかった。私はそれを胸に抱いて墓へ行った。あたりの人はみな死に絶えて、夕陽の照らす灰の上に同じような黒い骨が点々と見えていた。私の骨を近いうちに妻が抱いてゆく予定であったのに──運命はわからぬものだ。私の腕の中で妻がかさかさと燐酸石灰の音を立てていた。私はそれを「ごめんね、ごめんね」と言っているのだと聞いた。

長崎原爆爆心地標識

長崎原子爆弾落下中心地碑版

NHKスペシャル 2014年8月9日

「知られざる衝撃波 ~長崎原爆・マッハステムの脅威~」

https://youtu.be/6K2rY3QP97Y

69年前の夏、長崎を襲った原子爆弾。町も建物もことごとく壊滅したため調査の糸口がなく、その詳しい破壊のメカニズムはわかっていなかった。そうした中、去年(2013年)、長崎原爆の破壊力を解明する手がかりが見つかった。

原爆投下直後に長崎入りした学術調査団が残した34点の写真。

着目しているのは爆心直下ではなく、爆心500m地点だ。爆心地の500m先で突如、爆風の威力を増幅させる圧力波「マッハ・ステム」が立ち上がり、破壊力を増した爆風がドーナツ状に壊滅的被害を広げていく様を捉えていた。

爆心地の西500m、旧・城山国民学校を写した1枚は、鉄筋コンクリート建て校舎が湾曲し、厚いコンクリート壁が跡形もなく粉砕されている。死者138人。遺体の半数近くが爆風によって激しく損壊していた。

番組では、新たに発掘した写真や証言記録などをもとに、138人が死亡した城山国民学校の惨状をCGで再現、長崎原爆の破壊メカニズムを徹底的に分析。

69年前のあの日、爆心500mで何が起きていたのか。核兵器の非人道性の原点に迫る。

慶大研究員・高山真さん調査

聞き手が「被爆者になる」

長崎の語り部から見えてくる「継承」

(東京新聞【こちら特報部】)ニュースの追跡 2016年8月8日

被爆七十一年の広島や長崎は、語り部が高齢化から減り、記憶の継承が課題となっている。長崎の被爆者から長年、聞き取り調査をしてきた慶応大大学院の訪問研究員、高山真さん(三七)=写真=は、ある語り部の「被爆者になる」との言葉に注目する。

(三沢典丈)

高山さんは長崎大の学生当時、平和団体主催の中国ツアーに参加した。そこで慰安婦の証言を聞いたことをきっかけに「本来なら語りたくない極限的な体験をした人が、それをどう言葉にするのか」に興味を持ち、二〇〇五年から長崎の被爆者たちから聞き取り調査を始めた。0八年から六年間は、長崎に転居して取り組んだ。

高山さんはまず二人の語り部に注目した。十三歳の時、爆心地から一・三㌔で被爆して母親や友人を亡くしたTさんと、八歳の時に爆心地から四・三㌔で被害に遭ったものの、家族などは無事だったYさんだ。

Tさんは、自らの体験を芝居でリアルに再現しようとしていたのに対し、Yさんは自分や自分より悲惨な被爆者の証言と、遺構めぐりを組み合わせ、平和教育として行っていた。

広島の被爆者の研究からは、より爆心地の近くで、より高い年齢で被爆した人ほど、「体験の価値」が高いという一種の序列が意識され、語り方にも影響することが分かっている。

高山さんは「長崎の被爆者も同様の序列を意識しており、TさんとYさんの語り方の違いとして端的に表れていた」と語る。

二人とも体験の継承に熱心な語り部だったが、高山さんは調査を続けるうちに「Tさんは、忠実に体験を再現するあまり、当時を知らない人からは、特別な存在と見なされてしまう傾向がある。一方、Yさんの語りは分かりやすいが、平和の大切さを伝えるという理念に傾く分、自分固有の体験が埋没してしまう。どちらも、十分に被爆体験が伝えられない可能性がある」ことに気づいたという。

この二つの代表的な方式を乗り越える語り方はあるのか。その問いにヒントを与えてくれたのが、十五歳のときに爆心地から四・八㌔で被ぱくしたMさんだった。自分の体験でも極度に深刻にならず、距離を置いて話す姿勢にひかれ、何度も会ううちに、Mさんは自分の生き方を「被爆者になる」と表現した。

もちろん、被爆者援護法上の意味ではない。高山さんは最初、意味が分からなかったが、やがて「自分の体験を語るだけでなく、他の被爆者の話も聞き、心の傷に思いを寄せるなどして自らの被爆体験を深め、生き方に反映させること」だと分かったという。

高山さんの近著「〈被爆者〉になる」(せりか書房)は三人の被爆者との十年にわたるインタビューの分析から、被爆体験を継承する可能性に迫った。今後、語り部から被爆体験を聞く人に、こう助言する。

「語り部に同情したり、平和の大切さを確認するだけで終わりにしない。わずかでも、自分の意識が変化した部分を捉え、そこから自分の生き方を見つめ直すことが大事だ。それが、被爆者とのコミュニケーションの回路を開くことにつながる」

高山さんの提案は、聞き手自身が「被爆者になる」試みともいえそうだ。

原爆により崩れ落ちた浦上天主堂の鐘楼

ETV特集 2016年8月6日

54枚の写真~長崎・被爆者を訪ねて~

http://dai.ly/x4nkji4

去年、アメリカ国立公文書館で、長崎の被爆者を写した54枚の写真が発見された。ある女性は、泣いているような表情で、まっすぐカメラを見据えていた。ケロイドをさらした少年の姿もあった。敗戦直後の1946年、47年、写真は何のために撮影されたのか。担当したABCC(原爆傷害調査委員会)は、その後、放射線影響研究所となり、放射線リスクの基準作成に携わっていた。54枚の写真をもとに被爆者たちの戦後を訪ねていく

Medical Aspects of the Atomic Bomb, Nagasaki, Japan, 11/12/1945

(長崎原子爆弾投下の医学的側面)

https://youtu.be/G4-nNQTYmmo

語り続ける原爆小頭症の患者さんたち

(東京新聞【こちら特報部】)2016年8月7日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016080702000153.html

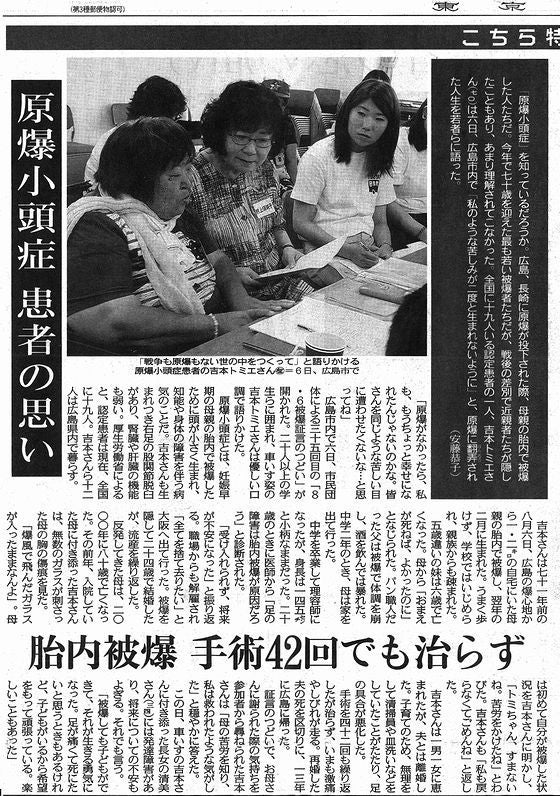

「原爆小頭症」を知っているだろうか。広島、長崎に原爆が投下された際、母親の胎内で被爆した人たちだ。今年で七十歳を迎えた最も若い被爆者たちだが、戦後の差別で近親者たちが隠したこともあり、あまり理解されてこなかった。全国に十九人いる認定患者の一人、吉本トミエさん(70)は六日、広島市内で「私のような苦しみが二度と生まれないように」と、原爆に翻弄(ほんろう)された人生を若者らに語った。

(安藤恭子)

胎内被爆手術42回でも治らず

「原爆がなかったら、私も、もうちょっと幸せになれたんじゃないのかな。皆さんを同じような苦しい目に遭わせたくないな…と思ってね」

広島市内で六日、市民団体による三十五回目の「8・6被爆証言のつどい」が開かれた。二十人以上の学生らに囲まれ、車いす姿の吉本トミエさんは優しい口調で語りかけた。

原爆小頭症とは、妊娠早期の母親の胎内で被爆したために頭が小さく生まれ、知能や身体の障害を伴う病気のことだ。吉本さんも生まれつき右足の股関節脱臼があり、腎臓や肝臓の機能も弱い。厚生労働省によると、認定患者は現在、全国に十九人。吉本さんら十二人は広島県内で暮らす。

吉本さんは七十一年前の八月六日、広島の爆心地から一・二㌔の自宅にいた母親の胎内で被爆し、翌年の二月に生まれた。うまく歩けず、学校ではいじめられ、親族からも疎まれた。

五歳違いの妹は六歳で亡くなった。母から「おまえが死ねば、よかったのに」となじられた。パン職人だった父は被爆で体調を崩し、酒を飲んでは暴れた。中学二年のとき、母は家を出て行った。

中学を卒業して理容師になったが、身長は一四五㌢と小柄なままだった。二十歳のときに医師から「足の障害は胎内被爆が原因だろう」と診断された。

「受け入れられず、将来が不安になった」と振り返る。職場からも解雇され「全てを捨て去りたい」と大阪へ出て行った。被爆を隠して二十四歳で結婚したが、流産を繰り返した。

反発してきた母は、二〇〇〇年に八十歳で亡くなった。その前年、入院していた母に付き添った吉本さんは、無数のガラスが刺さった母の胸の傷痕を見た。

「爆風で飛んだガラスが入ったままなんよ」。母は初めて自分が被爆した状況を吉本さんに明かし、トミちゃん、すまないね。苦労をかけたね」とわびた。吉本さんも「私も戻らなくてごめんね」と返した。(;_;)

吉本さんは一男一女に恵まれたが、夫とは離婚した。子育てのため、無理をして清掃員や皿洗いなどをしていたことがたたり、足の具合が悪化した。

手術を四十二回も繰迴返したが治らず、いまも激痛やしびれが走る。再婚した夫の死を区切りに、一三年に広島に帰った。

証言のつどいで、お母さんに謝られた際の気持ちを参加者から尋ねられた吉本さんは「毋の苦労を知り、私は救われたような気がした」と穏やかに答えた。

この日、車いすの吉本さんに付き添った長女の清美さん(三四)には発達障害があり、将来についての不安もよぎる。それでも言う。

「被爆しても子どもができて、それが生きる勇気になった。足が痛くて死にたいと思うときもあるけれど、子どもがいるから希望をもって頑張っている。楽しいこともあった」

「同じ苦しみ生まぬように」

貧困、差別、死への恐怖…

つどいには、広島市の原爆小頭症患者で、知的障害と身体障害がある川下ヒロエさん(七〇)も参加した。

〽ฺ原爆ドームに やっと光が届く

小さな花も 命の限り咲いている

ガレキの中でそっと 母子草の花も咲く

この小さな花たちの 命を消さないでね

一四年に九十二歳で亡くなった母の兼子さんを思い、川下さんが書いた詩だ。メロディーをつけた歌のCD「この小さな花たちの」が会場に流れ、吉本さんが口ずさむと、川下さんはぼろぼろと涙を流した。

吉本さんらの話に聴き入った広島文化学園大学一年の森脇未来さん(ニー)は「障害だけじゃなく、いじめとか家族とのけんかとか…。原爆は病気だけでなく、人生にも影響するものだと知った」と感想を述べた。

新潟市の中学三年、堀川夏実さん(一五)は「自分が一緒に人生を体験しているように感じ、苦しくなった」と声を落とし、京都市の佛教大学四年、木村史奈さん(ニー)は「生きていく強さを感じた。もっと体験を聞いてみたい」と語った。

「小頭症の患者たちは、原爆の惨禍を見たわけじゃない。でも、被爆二世でもない。お母さんのおなかの中で一緒に放射線を浴び、複合的な障害を受け、社会の冷たい目を浴びた。原爆を語れなかった患者たちの生活の苦悩もまた、原爆の被害の証しなんです」

この日のつどいの司会を務めた村上須賀子・元県立広島大教授(七一)=同県廿日市市=はそう話す。

患者らの話を聞いて悩みを軽減する医療ソーシャルワーカー(MSW)として、延べ二万人以上の被爆者と接してきた。三十三年前からは、小頭症患者と家族でつくる「きのこ会」の活動も支援してきた。

原子雲の下で生まれた命でも、元気に育ってほしい-。きのこ会はこんな思いから名付けられた組織だ。発足は一九六五年。会の母親たちは全員、爆心から一・五㌔ほどで被爆した人たちだった。六月の総会で誕生日を祝うのが恒例となっており、今年も患者九人が集まり、そろって七十歳の誕生日を喜んだ。

小頭症の患者には母子家庭が多かった。きのこ会は、差別や偏見による親の孤立を交流で解消するとともに、国の援護拡大や核廃絶を求めて活動してきた。

同会の要請もあって、小頭症は原爆投下から二十年以上たった六七年、「近距離早期胎内被爆症候群」という名で、ようやく国の認定対象となった。

村上さんは「小頭症の症状は多様で、個人差も大きい」と指摘する。吉本さんのように子どものいる患者もいれば、重度の障害があり、自立できない患者もいる。村上さんは必要な患者への支援を行政に要望し、小頭症の子とその家族の生活史を記録に残そうと努めてきた。

老い迎え生活の支援課題に

「きのこ会の母親の大半は、自らも被爆の不安を抱える中で、障害のある子を産むことになった。貧困や差別を受け、家族はばらばらになり、死への恐怖もずっと付きまとう。原爆がちたらすものは、障害にとどまらない」

きのこ会の親たちは既に全員が亡くなったという。小頭症の患者が老いを迎えている現在、どのように今後の生活を支援していくかが課題になっている。村上さんはこう訴えた。

「爆弾を落とすのは、簡単なことだろうが、その被害はずっと続いている。原爆を背負い、生まれてきた小頭症の患者たちの長い人生を誰が見てくれるのか。患者たちが味わってきた戦後の苦悩を記録し、伝えていくことは、次の世代を支え、核を廃絶する力になると信じている」

NHKスペシャル 2016年8月6日

「決断なき原爆投下~米大統領 71年目の真実~」

http://dai.ly/x4nn2lb

「原爆投下は戦争を早く終わらせ、数百万の米兵の命を救うため、2発が必要だとしてトルーマンが決断した」。

アメリカでは原爆投下は、大統領が明確な意思のもとに決断した“意義ある作戦だった”という捉え方が今も一般的だ。その定説が今、歴史家たちによって見直されようとしている。

アメリカではこれまで軍の責任を問うような研究は、退役軍人らの反発を受けるため、歴史家たちが避けてきたが、多くが世を去る中、検証が不十分だった軍内部の資料や、政権との親書が解析され、意思決定をめぐる新事実が次々と明らかになっている。

最新の研究からは、原爆投下を巡る決断は、終始、軍の主導で進められ、トルーマン大統領は、それに追随していく他なかったこと、そして、広島・長崎の「市街地」への投下には気付いていなかった可能性が浮かび上がっている。それにも関わらず大統領は、戦後しばらくたってから、原爆投下を「必要だと考え自らが指示した」とアナウンスしていたのだ。

今回、NHKでは投下作戦に加わった10人を超える元軍人の証言、原爆開発の指揮官・陸軍グローブズ将軍らの肉声を録音したテープを相次いで発見した。そして、証言を裏付けるため、軍の内部資料や、各地に散逸していた政権中枢の極秘文書を読み解いた。

「トルーマン大統領は、実は何も決断していなかった…」

アメリカを代表する歴史家の多くがいま口を揃えて声にし始めた新事実。71年目の夏、その検証と共に独自取材によって21万人の命を奪い去った原爆投下の知られざる真実に迫る。

いとし子よ

永井隆

より

「いとし子よ。

あの日、イクリの実を皿に盛って、母の姿を待ちわびていた誠一よ、カヤノよ。お母さんはロザリオの鎖ひとつをこの世に留めて、ついにこの世から姿を消してしまった。そなたたちの寄りすがりたい母を奪い去ったものは何であるか?――原子爆弾。・・・いいえ。それは原子の塊である。そなたの母を殺すために原子が浦上へやって来たわけではない。

そなたたちの母を、あの優しかった母を殺したのは、戦争である。」

「戦争が長びくうちには、はじめ戦争をやり出したときの名分なんかどこかに消えてしまい、戦争がすんだころには、勝ったほうも負けたほうも、なんの目的でこんな大騒ぎをしたのかわからぬことさえある。そうして、生き残った人びとはむごたらしい戦場の跡を眺め、口をそろえて、―戦争はもうこりごりだ。これっきり戦争を永久にやめることにしよう!

そう叫んでおきながら、何年かたつうちに、いつしか心が変わり、なんとなくもやもやと戦争がしたくなってくるのである。どうして人間は、こうも愚かなものであろうか?」

「私たち日本国民は憲法において戦争をしないことに決めた。…

わが子よ!

憲法で決めるだけなら、どんなことでも決められる。憲法はその条文どおり実行しなければならぬから、日本人としてなかなか難しいところがあるのだ。どんなに難しくても、これは善い憲法だから、実行せねばならぬ。自分が実行するだけでなく、これを破ろうとする力を防がねばならぬ。これこそ、戦争の惨禍に目覚めたほんとうの日本人の声なのだよ。」

「しかし理屈はなんとでもつき、世論はどちらへでもなびくものである。

日本をめぐる国際情勢次第では、日本人の中から憲法を改めて、戦争放棄の条項を削れ、と叫ぶ声が出ないとも限らない。そしてその叫びがいかにも、もっともらしい理屈をつけて、世論を日本再武装に引きつけるかもしれない。」

「かけがえのない命」なはずなのに… 許されぬダブルスタンダード「生存権」と「優生思想」

ナチスが作ったプロパガンダポスター

「この立派な人間が、こんな、我々の社会を脅かす病んだ人間の世話に専念している。我々はこの図を恥ずべきではないのか?」

相模事件を考える

竹内章郎

重度障がい者との日常

優生思想の克服

学問文化(しんぶん赤旗)2016年8月9日

神奈川県相模原市の津久井やまゆり園で重度障がい者が殺傷された惨禍。以前は「普通」に-何が「普通」かは本当は難しい-障がい者と接していたらしい元職員が、重度障がい者の人権無視や殺害を正当化するに至ったのだから、ナチスだけには限られない優生思想の問題は深刻だ。

ナチスだけか